Assia Djebar, cette Cherchelloise

- Par Meskellil

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Meskellil

- 9 commentaires

En hommage à cette grande Femme de Lettres Algérienne née à Cherchell, Assia Djebar ou Fatima Zohra Imalhayène. Elle est l’auteur d’une vingtaine de romans, d’essais, et de poésies traduits dans autant de langues. L’article ci-dessous m’a semblé traduire, refléter au mieux l’esprit, le sens de ce qu’a voulu transmettre Assia/Fatima Zohra dans son œuvre littéraire et cinématographique. Une lecture plus fidèle, plus juste, plus proche du sens global de son combat. Assia vient de nous quitter. Elle (est, sera) inhumée cette semaine dans sa ville natale Cherchell selon son vœu. Allah yarhmek Assia/Fatima Zohra, repose en paix sur cette terre tant aimée.

« Parole, chant et écriture : que serait notre “ inspiration ” si elle n’allait pas à la recherche de cette bouche obscure, si elle n’allait pas boire au flux souterrain de la mémoire anonyme, des paroles invisibles, fondues, imperceptibles parfois… Cris étouffés soudain fixés, parole et silence qui se mêlent, tout au bord de la dilution ! » Assia Djebar

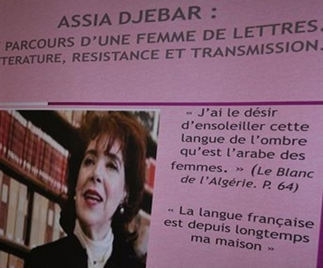

ASSIA DJEBAR : DE LA SEVE VERS LE SENS

Lyne DESAULNIERS MARTINEAU, Professeur d’Université au Canada.

Insaniyat / إنسانيات 2010, p. 23–34 ; http://insaniyat.revues.org/5109 (lien pour retrouver le texte intégral)

Certains écrivains francophones contemporains, écrit Henri Lopes, « proclament qu’il n’est pas de littérature africaine. […] il leur importe surtout de devenir des écrivains tout court » Ce commentaire nous rappelle que, tout comme les œuvres issues du « centre », celles de la v « périphérie » sont œuvre de et sur le langage, et de ce fait, méritent d’être reçues et étudiées en tant qu’œuvres littéraires, et donc artistiques. Autrement dit, pas plus que celles issues du « centre », les œuvres issues des pays satellitaires ne sauraient être réduites à des traités d’ethnologie ou objets de folklore tant il est vrai que l’exotisme dépend toujours et uniquement du point de vue où l’on parle.

Certains écrivains francophones contemporains, écrit Henri Lopes, « proclament qu’il n’est pas de littérature africaine. […] il leur importe surtout de devenir des écrivains tout court » Ce commentaire nous rappelle que, tout comme les œuvres issues du « centre », celles de la v « périphérie » sont œuvre de et sur le langage, et de ce fait, méritent d’être reçues et étudiées en tant qu’œuvres littéraires, et donc artistiques. Autrement dit, pas plus que celles issues du « centre », les œuvres issues des pays satellitaires ne sauraient être réduites à des traités d’ethnologie ou objets de folklore tant il est vrai que l’exotisme dépend toujours et uniquement du point de vue où l’on parle.

Enfin, cette observation rappelle que ce n’est ni le lieu de naissance de l’auteur, ni l’étendue de son lectorat, qui marque l’universalité de l’œuvre, mais bien l’art qui s’y déploie. « [T]he novel’s success, affirme Forster, lies in its own sensitiveness, not in the success of its subject-matter ? ». Aussi, l’esthétique et l’éthique d’Assia Djebar constituent-elles le propos de cet article. En postulant que l’esthétique d’un auteur est liée à une éthique, la question est de savoir dans quelle mesure l’œuvre d’Assia Djebar (plus précisément Les Enfants du nouveau monde, Les Alouettes naïves, Femmes d’Alger dans leur appartement, L’Amour, la Fantasia) traduit-elle un système de valeurs et une recherche de la vérité ?

DE L’ESTHETIQUE ET DE L’ETHIQUE

La notion d’esthétique exige d’abord quelques précisions. Si, au cours de son évolution, ce vocable renvoie à maintes significations (Science du Beau, Science des Sensations, Philosophie de l’art ou Science de l’art), les spécialistes s’entendent pour dire que l’esthétique est une réflexion sur l’art abordant l’œuvre tant en regard de sa composition (faire artistique) qu’en regard de la perception que nous en avons. Aussi, l’esthétique, la « science qui traite du Beau et du sentiment qu’il fait naître en nous », est-elle non seulement la raison première qui nous fait marcher vers la littérature, mais, selon Baumgarten, le père de l’esthétique, « l’aisthèsis, faculté de percevoir le monde par les sensations, ne doit plus être exclue du domaine de l’épistémè humaine [puisque] à côté des idées claires appartenant à l’entendement, les perceptions confuses des sens sont du domaine d’une science de la connaissance sensible (scientia cognitionis sensitivæ) ».

Quant à l’éthique, elle doit être entendue ici comme la « [s]cience qui prend pour objet immédiat les jugements d’appréciation sur les actes qualifiés bons ou mauvais », objet d’étude on ne peut plus pertinent, car si j’en crois Gardner, « [u]ltimately, in fact, plot exists only to give the characters means of finding and revealing themselves, and setting only to give them a place to stand ». En d’autres termes, il en est de la vie comme de la fiction : ce ne sont pas tant les gestes qui ont de l’importance, mais le sens qu’ils révèlent. Soulignons que ces jugements d’appréciation ne sont pas les miens ; ils ne visent pas, non plus, à sanctionner la valeur éthique de l’œuvre ou celle des comportements des personnages ; l’éclairage éthique permet plutôt de voir sous quelles formes les valeurs morales de l’auteure, sa conception de la vie et, peut-être, de la vérité apparaissent dans l’œuvre.

Voyons maintenant comment s’y prend Djebar pour nous faire pénétrer dans l’univers qu’elle crée pour nous et nous faire vivre une émotion, bien réelle, à partir d’un monde qui, s’il n’est pas exclusivement fictif, n’en reste pas moins une construction et ce qu’elle a souhaité nous communiquer par le biais de cette émotion.

Voyons maintenant comment s’y prend Djebar pour nous faire pénétrer dans l’univers qu’elle crée pour nous et nous faire vivre une émotion, bien réelle, à partir d’un monde qui, s’il n’est pas exclusivement fictif, n’en reste pas moins une construction et ce qu’elle a souhaité nous communiquer par le biais de cette émotion.

Nous sommes autour d’une très petite table dans un café d’Alger, à la terrasse qui donne sur la place, « éclaboussée de cris, de rires, encombrée de garçons » et de filles, encadrée par les commerces, la mosquée, le marché et un chemin qui part de chaque côté.

Malgré l’animation qui règne, nous entendons seulement les paroles qu’on dirait chuchotées de la romancière : c’est l’émotion intense de l’auteure devant l’héroïne de tous ses romans : l’Algérie. C’est la sincérité de son regard, l’absolue sincérité de ses récits. C’est une espèce de recueillement, mélange de tristesse et de révolte, face au destin qu’étrangers et compatriotes ont fabriqué à son pays. El Djezaïr, écorchée vive, comme elle, qu’elle tente de réanimer et de porter à nos yeux – elle finira dans nos cœurs : hier la prise d’Alger la glorieuse (Djazirat el Bahdja) et le début d’une longue période de mépris et d’aliénation (132 ans de colonisation) suivie par une interminable lutte pour l’Indépendance, le chaos de cette période de transition puis l’horreur de l’intégrisme. Et, sans répit, d’un bout à l’autre de son œuvre, les femmes, celles du Prophète dans les années 632, les « porteuses de feu » de la Guerre d’Algérie, retrouvées vingt ans plus tard et d’autres encore, plus jeunes ou plus âgées… Nous, lecteurs, ne nous lassons pas de suivre cet univers qui se découvre sous nos yeux, univers infini d’infinies richesses dont nous ignorions totalement l’existence, prépondérance du patriarcat et de l’Occident oblige.

LA TENDRESSE FAMILIALE

Aussi, ce long, trop long extrait, je le sais, ceci afin de nous permettre de bien mesurer la distance qui nous sépare des réalités algériennes et de l’image que nous en avons. Dans le quatrième roman d’Assia Djebar, Les Alouettes naïves, Nfissa, adolescente, revient à la maison après une longue période d’emprisonnement. Nous sommes donc au temps de la guerre d’Indépendance pour les uns, et d’Algérie pour les autres.

Aussi, ce long, trop long extrait, je le sais, ceci afin de nous permettre de bien mesurer la distance qui nous sépare des réalités algériennes et de l’image que nous en avons. Dans le quatrième roman d’Assia Djebar, Les Alouettes naïves, Nfissa, adolescente, revient à la maison après une longue période d’emprisonnement. Nous sommes donc au temps de la guerre d’Indépendance pour les uns, et d’Algérie pour les autres.

« Les filles se moquent de la mère qui n’a pas réussi à ( ?) le moindre mot de la langue française. Toutes les quatre par connivence –c’est la première fois depuis le retour de Nfissa –continuent le jeu : Lalla Aïcha, le regard brillant, poursuit :

- Jacqueline et… les –elle cherche, cherche le mot, l’a tout à fait, puis enfin -, les me-rin-gues !

On la félicite :

- Oui, tu sais le français ! Oui, tu l’aurais appris… Oui, tu as de la mémoire ! Nfissa écoute, et dans ce tableau des visages chers, elle les remercie avec intensité de se conjuguer ainsi, par leurs sourires, leur éclat et jusqu’à la ressemblance des traits qui éclate lorsqu’elles forment un bouquet autour de la mère épanouie, elle les remercie de rendre présent un si menu fait du passé… Nfissa, les premières années de classe, revenant un jour en annonçant l’invitation de Jacqueline, cette camarade dont elle décrivait les cheveux blonds coiffés en « boucles anglaises », que la maîtresse avait fait asseoir à côté de Nfissa parce qu’elles étaient les deux meilleures élèves. C’était la fête de Jacqueline. « La fête, quelle fête ? » demandait-on à la maison, et Nfissa ne savait quoi répondre ; il y avait, disait-elle, une histoire de calendrier, « chez eux » tout était ainsi marqué, voilà que Zineb riait d’un rire moqueur qui roucoulait… « Chez eux, on fêtait même les anniversaires », et Houria pouffait, mais Nfissa trouvait que c’était bien, qu’on pourrait faire comme eux ; la grand-mère avait rétorqué :

Faire comme eux ?… Ces chrétiens ! Faire comme eux ! »

Elle était allée tout de suite prier Dieu, par crainte des anniversaires sans doute, si bien que par la suite, Nadjia éprouvait un malin plaisir à évoquer les fêtes des Chrétiens.

Un jour, Nfissa et Nadjia n’avaient-elles pas apporté à Lalla Aïcha un châle brodé par elles : « La fête des Mères » ; il avait fallu expliquer, de nouveau Houria avait pouffé, l’aïeule prié, et Si Othman avait souri. Lalla Aïcha ne les avait pas embrassées comme l’avait pourtant annoncé la maîtresse aux élèves ; Nadjia et Nfissa avaient dû prétexter « des ordres de la maîtresse » pour faire accepter l’objet soudain encombrant, confuses de s’être ainsi comportées comme des Françaises. Il n’y avait plus eu de fête des Mères depuis…

Mais ce jour-là… Lalla Aïcha répète le mot : « meringues », ses filles joyeuses se dispersent, seule près de Nfissa, Nadjia prend un livre. Lalla Aïcha retourne à sa cuisine, toute fière d’un frigidaire récent apporté par Si Othman… Nfissa, ce jour-là, était donc allée pour la première fois chez Jacqueline, Lalla Aïcha avait tenu à préparer sur-le-champ des gâteaux aux amandes et au sucre, des « cornes de gazelle ». Nfissa n’avait pas voulu, Si Othman avait demandé si cela se faisait « chez eux », peut-être Nfissa serait-elle la seule fillette à apporter des gâteaux, mais Lalla Aïcha se souciait peu de fête ou de cadeaux à faire, elle invoquait la loi de la tradition : sa fille entrerait pour la première fois dans une maison étrangère et elle aurait les mains vides ! Non, cela ne se ferait pas. Si Othman avait dû accompagner Nfissa jusqu’à la demeure du nouvel instituteur, et c’était là finalement que, sur le seuil de la porte, il avait tendu le plat de gâteaux blancs enveloppé dans une serviette (« qu’ils me rendent mon assiette et ma serviette, elles sont de ma mère, que Dieu lui assure le salut ! » avait recommandé Lalla Aïcha).

Mais ce jour-là… Lalla Aïcha répète le mot : « meringues », ses filles joyeuses se dispersent, seule près de Nfissa, Nadjia prend un livre. Lalla Aïcha retourne à sa cuisine, toute fière d’un frigidaire récent apporté par Si Othman… Nfissa, ce jour-là, était donc allée pour la première fois chez Jacqueline, Lalla Aïcha avait tenu à préparer sur-le-champ des gâteaux aux amandes et au sucre, des « cornes de gazelle ». Nfissa n’avait pas voulu, Si Othman avait demandé si cela se faisait « chez eux », peut-être Nfissa serait-elle la seule fillette à apporter des gâteaux, mais Lalla Aïcha se souciait peu de fête ou de cadeaux à faire, elle invoquait la loi de la tradition : sa fille entrerait pour la première fois dans une maison étrangère et elle aurait les mains vides ! Non, cela ne se ferait pas. Si Othman avait dû accompagner Nfissa jusqu’à la demeure du nouvel instituteur, et c’était là finalement que, sur le seuil de la porte, il avait tendu le plat de gâteaux blancs enveloppé dans une serviette (« qu’ils me rendent mon assiette et ma serviette, elles sont de ma mère, que Dieu lui assure le salut ! » avait recommandé Lalla Aïcha).

Le soir, Nfissa avait fait le récit de la fête enfantine ; deux détails, elle s’en souvenait, avaient surtout fait l’objet de commentaires. Jacqueline avait une « marraine » et Nfissa, une nouvelle fois, n’avait pas su expliquer devant la curiosité avide de Lalla Aïcha : non pas une mère, Jacqueline en avait une, non pas une grand-mère, elle n’était pas vieille, ni une tante, elle en était sûre, une nourrice ? Non plus, Nfissa et Nadjia n’avaient-elles pas une nourrice à la ferme… ? Personne n’avait compris, pas même Si Othman, et quand Lalla Aïcha l’avait interrogé, légèrement agressive –n’était-il pas l’homme après tout ? - il avait dû aller prendre un dictionnaire pour chercher le mot… Ensuite Nfissa avait parlé d’un gâteau qui lui avait paru bizarre, tout blanc et s’effritant, vide à l’intérieur ; elle avait prononcé le mot qu’elle avait appris : « meringues ». Lalla Aïcha l’avait ensuite prononcé scrupuleusement, lentement : « me-rin-gues ».

Le soir, Nfissa avait fait le récit de la fête enfantine ; deux détails, elle s’en souvenait, avaient surtout fait l’objet de commentaires. Jacqueline avait une « marraine » et Nfissa, une nouvelle fois, n’avait pas su expliquer devant la curiosité avide de Lalla Aïcha : non pas une mère, Jacqueline en avait une, non pas une grand-mère, elle n’était pas vieille, ni une tante, elle en était sûre, une nourrice ? Non plus, Nfissa et Nadjia n’avaient-elles pas une nourrice à la ferme… ? Personne n’avait compris, pas même Si Othman, et quand Lalla Aïcha l’avait interrogé, légèrement agressive –n’était-il pas l’homme après tout ? - il avait dû aller prendre un dictionnaire pour chercher le mot… Ensuite Nfissa avait parlé d’un gâteau qui lui avait paru bizarre, tout blanc et s’effritant, vide à l’intérieur ; elle avait prononcé le mot qu’elle avait appris : « meringues ». Lalla Aïcha l’avait ensuite prononcé scrupuleusement, lentement : « me-rin-gues ».

Encore aujourd’hui, près de quinze ans après, Nfissa entend la voix maternelle prononcer ce terme pour la première fois, et l’instant surgit grave, fleurit dans la mémoire. La curiosité de Lalla Aïcha durant les mois suivants demeura en éveil ; souvent, elle répétera le mot dans des réunions de matrones, elle décrira : « Creux, blanc, s’effritant quand on le mange. » Des années plus tard, Si Othman avait emmené Nfissa à la capitale pour y passer son premier examen important. Ils entrèrent dans une pâtisserie. Intimidée par ces lieux publics, Nfissa demande, soudain inspirée : « Une meringue » puis sourit en levant la tête vers son père.

Si Othman, guindé mais noble dans son costume de citadin arabe, s’attendrissait au milieu des clients européens de la boutique élégante :

- Nous allons apporter des tas et des tas de meringues à ta mère !

On avait ainsi fêté le succès scolaire de Nfissa dans la grande maison ; Nadjia elle-même s’était empiffrée de cette pâtisserie à la douceur écœurante. Sur la balançoire du jardin installée à la branche noueuse du vieux néflier, Nadjia assise répandait des miettes de crème sèche sur son visage, tandis que Nfissa parlait de la capitale, des rues si animées, des magasins… »

Pourquoi ce passage est-il si émouvant ? Parce que nous nous retrouvons non pas témoins mais en plein cœur d’un moment de famille ; autour de nous, on se taquine, s’interpelle, se remémore et, malgré des personnalités différentes (la mère bourrue, le père calme, Nadjia qui taquine, la grand-mère superstitieuse), une grande tendresse les unit et rejaillit sur nous, grâce aux dialogues inclus dans la narration, liés pas des « ; », des « - », des « , », etc. qui ne rompent pas le flot de paroles mais participent de celui-ci, lançant et relançant les propos sans que la narratrice ne crie gare.

Voilà donc une seule scène, d’un seul roman et pourtant, tout y est : relations hommes/femmes, parents/enfants, colonisés / colonisateurs, individualité, et cette séquence, de par la multiplicité des portraits, non seulement est-elle représentative de l’œuvre entière d’Assia Djebar, mais elle nous livre tout un pan de l’histoire algérienne. L’information historique se fond dans l’émotion, tissu même du roman et ce, grâce à un véritable travail d’orfèvrerie auquel se livre - tant dans ses romans que dans ses essais - l’auteure. De la même manière que, dans son Journal de la création, Nancy Huston raconte au sujet d’un roman qu’elle écrit depuis des mois : « […] je n’avais réussi à le retravailler que de l’extérieur, […] Maintenant, je retourne à l’intérieur des personnages pour rajuster leurs phrases, reconsidérer leurs actions et leurs réactions… », Assia Djebar écrit, rature (« étant entendu que dans « littérature » il y a surtout pour moi le mot « rature», dit Boubacar Boris Diop), fouille dans sa mémoire pour trouver le geste vrai, cherche dans son vocabulaire pour choisir le mot juste, écrivant et raturant encore jusqu’à ce que les paroles, actions et réactions de chacun soient si vraies que, ensemble, elles arrivent à nous dire l’amour qui réunit la famille. Mais où se trouvent donc les pères durs et égoïstes, les mères éteintes et les filles opprimées et négligées dont on nous bombarde en Occident, surtout depuis les attentats du onze septembre à New York comme si les premières victimes de l’intégrisme n’avaient pas été les pays musulmans eux-mêmes ? Nous y reviendrons plus tard.

LA POESIE DU REGARD

La finesse d’Assia Djebar, c’est justement la poésie avec laquelle elle perçoit ses personnages. À force d’empathie –« écrire pour le vivre » a-t-elle écrit un jour -, elle saisit la quintessence de ses personnages et nous en livre toute la poésie, elle-même émue par l’humanité - parfois attristée par l’humanitude - de ces êtres auxquels elle donne vie et quêtes. Ainsi, dans Les Enfants du nouveau monde, alors que Lila est en compagnie du concierge de l’immeuble où elle veut louer un appartement.

« Elle, d’un mouvement des épaules qui décelait une grâce blessée, se détournait, poursuivait sa quête le long des couloirs sombres, des chambres jamais habitées où il lui semblait soudain que, sa vie entière, elle persisterait à errer ainsi, errer encore, silhouette perdue dans les rets de l’oubli, qui fait quelques pas, s’arrête, se penche, tige souple, par une fenêtre, se retourne pour promener encore son ombre mince sur les murs immaculés que peut adoucir par moments la lumière du jour glissée à travers les stores que le petit homme tentait toujours de lever »

Dans son article sur Virginia Woolf, l’écrivain et essayiste québécois Yvon Rivard écrit : « [l]e romancier habite les seuils, sa tâche est de faire circuler librement le dedans et le dehors, l’éternité et l’instant, […] », tâche qu’accomplit Assia Djebar, jouxtant action et image suscitée par le corps en mouvement (« se penche, tige souple, par une fenêtre »), ce qui nous fait sentir le personnage de l’intérieur. Nous sommes plongés en chacun d’eux, apercevant le décor par distraction puisqu’il ne vient pas, comme il le fait chez le romancier québécois Jacques Poulin, nous révéler ce que les protagonistes sont incapables d’exprimer et, même s’ils marchent dans la rue, rencontrent des gens, discutent, nous gardons des personnages un souvenir de l’intérieur. Aussi ne doutons-nous aucunement que la romancière « voit » les personnages qu’elle décrit, et ainsi. Il y a donc, chez l’écrivaine, un engagement de tout son être dans ses romans, attitude que Gardner qualifie d’éthique, puisqu’elle révèle le respect que l’auteur a pour ses lecteurs. Voici un autre exemple tiré du recueil de nouvelles Femmes d’Alger dans leur appartement. La vieille Hadda vient de mourir ; Aïcha, recueillie par l’aînée parce qu’elle avait été répudiée, considère les femmes autour d’elle, venues veiller sa protectrice, puis elle remarque sur le visage d’une femme « [i]mmuable soie de peine tendue sur ses traits, froissant les coins des paupières ». Ainsi donc, si la narratrice n’est pas toujours celle qui sait, du moins est-ce toujours au fond des personnages qu’elle cherche les réponses. Toutefois cette plongée ne signifie pas que nous nous « promenons à l’intérieur des âmes » ainsi que nous le faisons dans les romans de Virginia Woolf ; l’écriture d’Assia Djebar est à la fois plus sensuelle et plus sensible.

Eugène Delacroix (1798 - 1863)

Eugène Delacroix (1798 - 1863)

Femmes d'Alger dans leur appartement

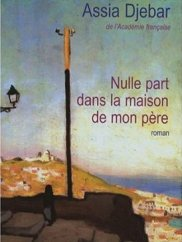

Lire Assia Djebar est une activité riche et exigeante si d’aventure nous ignorons tout de la culture arabe, comme la grande majorité des lecteurs québécois. L’Amour, la Fantasia notamment, dont les chapitres alternent entre le récit ouvertement autobiographique de la « fillette arabe allant à l’école française dans un village du Sahel algérien » et celui de la prise d’Alger en 1830, représente un défi de taille car tout, absolument tout m’était inconnu de ces univers. Cela étant, même dans des univers très contemporains, la difficulté demeure. Les noms aux sonorités singulières sont nouveaux et donc moins facilement retenus, le pays physique, les références historiques et religieuses, les codes qui régissent les relations en famille et en société, voire les tiraillements internes, tous ces éléments, souvent méconnus quand ils ne sont pas inconnus, ajoutent à l’exigence de lecture, en plus de l’architecture des romans.

En effet, les intrigues sont peuplées de gens qui, comme à la Casbah me semble-t-il, vivent dans une proximité physique, occupent une place importante dans le quotidien et jouent un rôle important les uns pour les autres et ce, malgré un lien apparemment superficiel, phénomène des plus étonnants pour une Occidentale. Or, ignorants des codes, nous ne comprenons pas toujours les raisons profondes des gestes posés ; leur implication ou sous-entendus. Et pourtant, j’en suis convaincue, l’œuvre d’Assia Djebar demeure difficile même pour un public averti.

En effet, les intrigues sont peuplées de gens qui, comme à la Casbah me semble-t-il, vivent dans une proximité physique, occupent une place importante dans le quotidien et jouent un rôle important les uns pour les autres et ce, malgré un lien apparemment superficiel, phénomène des plus étonnants pour une Occidentale. Or, ignorants des codes, nous ne comprenons pas toujours les raisons profondes des gestes posés ; leur implication ou sous-entendus. Et pourtant, j’en suis convaincue, l’œuvre d’Assia Djebar demeure difficile même pour un public averti.

C’est le cas, entre autres, de son troisième roman, Les Enfants du nouveau monde, en raison de sa structure : formidable enchevêtrement de moments dans la vie des personnages qui se croisent, s’entrecroisent mais dont les destins ne sont pas toujours intimement liés, ou pas toujours immédiatement. Comme si parfois nous faisions « pause » sur la télécommande, passions à une autre histoire pour revenir ensuite aux personnages laissés en arrêt et, les reprenant là où ils sont, nous poursuivons en avant pour finalement rencontrer sur notre route les êtres de l’autre partie, les deux dernières histoires se rejoignant enfin. Nous sommes émerveillés devant le maniement magistral de l’intrigue et, du coup, la tension dramatique qui en résulte : inventive, efficace et, pour ma part, jamais vue. « Suzanne va pour protester. Ce n’est pas la peine. Il faut laisser Lila chercher, dénouer elle-même tous les fils qui maintenant l’immobilisent et dont, depuis une heure, elle tente de se détacher, dans la lumière de ce jour clair. – Suzanne a parlé, en entrant, de cet enterrement qu’elle avait croisé à la porte et Lila avait répondu : Partir par ce soleil, quelle chance !… ». Si Suzanne a croisé l’enterrement, nous, lecteurs, prenions part à la marche vers le cimetière quand soudain, la scène s’est arrêtée. Tout à coup absorbés par la détresse de Lila et son appel à l’aide à Suzanne dont nous suivons pensées, sentiments et gestes pour soulager la souffrance de son amie. Brusquement : l’enterrement. Et ainsi, d’un chapitre à l’autre : nous abandonnons des êtres pour aller en retrouver d’autres absolument nouveaux, ce qui crée une rupture rappelant les recueils de nouvelles. Et, comme dans les recueils de nouvelles, nous devons accepter de laisser derrière nous des gens auxquels nous nous étions attachés pour nous ouvrir à de nouvelles connaissances. Ce faisant toutefois, l’histoire globale se construit, pierre par pierre, car chaque partie nous apporte des éléments nouveaux.

À cette population dense, il faut ajouter l’écriture fouilleuse, chercheuse, phrases fleuves (dont une de deux pages), comme si la romancière réfléchissait tout haut, courant partout pour trouver d’un seul souffle, questions, hypothèses, hésitations, réponses, objections et conclusions ; regardant de tous côtés, considérant tous les points de vue, essayant de saisir la vérité qui, toujours, « glisse, comme une plie luisante […] ». L’auteure repart alors dans une autre direction, et nous courant avec elle, dans les enchevêtrements de sa pensée. Nullement privilégiés, jamais ne sommes-nous mis devant la lumière de la compréhension nouvelle ; nous y arrivons avec elle, et un peu fatigués, nous aussi, par l’intensité déployée. Est-ce ce que l’on appelle, dans la culture musulmane, le ijtihad, c’est-à-dire l’effort intellectuel pour la recherche de la vérité ?

Dans son essai Écrire en atelier… ou ailleurs, le poète et professeur québécois Jean-Noël Pontbriand affirme que « […] le langage […] a été déifié »; ainsi de la raison. Mais l’art d’Assia Djebar, ni fontaine de sensations, ni fontaine de raisonnements mais d’émotion et de sens, requiert du lecteur un engagement de tout son être ainsi qu’une attention constante ; et vivre dans de telles profondeurs épuise néophytes autant que spécialistes de la culture algérienne.

Ainsi en va-t-il pour l’utilisation que l’écrivaine fait de la langue française, n’en négligeant aucune source, utilisant son plein potentiel dans une langue à la fois savante et simple. Immense culture comme je l’ai vu souvent chez les écrivains de la « périphérie » qui non seulement maîtrisent la culture du « centre », mais également la leur. Cependant, cette culture encyclopédique ne sert toujours qu’à une chose, comme chez Henri Lopes : multiplier les portes d’entrée afin de saisir le monde avec plus de justesse. « Jouer avec les mots, écrit encore Pontbriand, peut avoir du poids à condition que le jeu en question obéisse aux lois du sens qui veut se manifester et rendre présent ce qui n’existait, antérieurement à la réalisation de l’œuvre, que sous un mode muet et inconscient ». Aussi, dans sa tentative de nommer l’émotion et de dévoiler le sens, Djebar joue-t-elle avec les sons, créant des allitérations : « […] il se tait ; il se tend », « […] un français sans nerfs, ni nervures […] ».

Ainsi en va-t-il pour l’utilisation que l’écrivaine fait de la langue française, n’en négligeant aucune source, utilisant son plein potentiel dans une langue à la fois savante et simple. Immense culture comme je l’ai vu souvent chez les écrivains de la « périphérie » qui non seulement maîtrisent la culture du « centre », mais également la leur. Cependant, cette culture encyclopédique ne sert toujours qu’à une chose, comme chez Henri Lopes : multiplier les portes d’entrée afin de saisir le monde avec plus de justesse. « Jouer avec les mots, écrit encore Pontbriand, peut avoir du poids à condition que le jeu en question obéisse aux lois du sens qui veut se manifester et rendre présent ce qui n’existait, antérieurement à la réalisation de l’œuvre, que sous un mode muet et inconscient ». Aussi, dans sa tentative de nommer l’émotion et de dévoiler le sens, Djebar joue-t-elle avec les sons, créant des allitérations : « […] il se tait ; il se tend », « […] un français sans nerfs, ni nervures […] ».

DIRE ENCORE LE SOLEIL

Dans « Écriture et Liberté », l’écrivain sénégalais Hamidou Dia déclare que « l’écrivain dans son geste inaugural est d’abord quelqu’un qui dit, qui sait dire NON. Non aux classifications arbitraires, aux ghettos imposés, non aux modes, à la récupération, non aux catalogages, aux casiers décidés ici ou ailleurs ». Or, Djebar use de cette liberté de la création, sans pour autant sombrer dans une autre norme que serait la dénonciation systématique. Et pourtant, toujours et partout elle avoue sa souffrance et son impuissance. Témoin : « Je ne me sais qu’une règle, apprise et éclaircie certes, peu à peu, dans la solitude et loin des chapelles littéraires : ne pratiquer qu’une écriture de nécessité », pratique que Hermann Broch qualifie d’éthique qui privilégie la matérialisation de l’émotion à l’effet anticipé.

Quelle est donc cette nécessité qu’évoque Assia Djebar ? Celle d’offrir au lecteur la « con-naissance affective (celle qui fonde toutes les autres) » de l’Algérie, c’est-à-dire une Algérie multiple, de toutes les époques, faites d’hommes tendres ou intégristes, de femmes libres ou enfermées, mais, toujours, d’un pays riche d’une culture millénaire, qui souffre et essaie de se retrouver. Cette multiplicité du regard, par urgence de dire l’ombre, certes, voire l’opacité, mais aussi pour « dire encore le soleil », ainsi que l’écrivaine le dit elle-même, en sorte de réponse à l’Occident qui répand presque exclusivement une image de noirceur du monde arabo-musulman et s’entête à en taire la lumière ; en réponse, aussi, à la minorité intégriste qui tente d’imposer des valeurs plus rétrogrades que celles qui avaient cours juste après l’indépendance.

À titre d’exemple, dans le film « Femmes d’Alger », nous voyons les rues envahies de femmes mais aussi d’hommes manifestant pour l’abrogation du code de la famille qui désavantageait les femmes. C’était en 90. Dans ce film, Assia Djebar remarque justement que jamais les médias ne montrent ces images de progrès mais toujours « quelques barbus qui font la prière le vendredi dans la rue au lieu de la faire tranquillement chez eux ». Cette distorsion constante des faits, cette entorse à la réalité, venue d’un regard dont le centre s’est déplacé de la France pour s’étendre à l’Occident, fait dire à Edward Saïd que les dernières années « ont mis en lumière un conflit extrêmement exacerbé entre ce qu’on a baptisé l’ “Occident” et l’ “Islam”, étiquettes (…) davantage destinées à encourager des passions collectives qu’une réflexion lucide ». Si le choix d’occulter une partie des faits, celle qui tisserait des liens entre l’Occident et le monde arabe ne cesse d’étonner, il s’avère incompréhensible lorsqu’il émane des Québécois qui entretiennent, avec l’Algérie, un rapport dépourvu de traumatismes de l’histoire. À moins que ce ne soit là l’effet d’un tribalisme occidental.

Aussi, est-ce en ce sens que l’écrivaine dit « NON ». Non au Regard (réducteur) de l’Autre sur son pays. Non à l’intériorisation de ce regard. Non au « cloître » des femmes, non à la diabolisation de la religion musulmane et non à la réinterprétation intégriste du Coran (« vision caricaturale d’un Islam des origines »), non à la haine de tous les Français et non à la haine de soi, non à son propre silence qui serait démission pour elle : « Je ne prétends pour ma part avancer qu’en écrivant ». Cette dernière affirmation nous permet de supposer que l’écriture constitue, pour Assia Djebar, une façon de vivre, un mode de vie, qui s’oppose à l’attitude de certains intellectuels pour qui écrire se limite à un travail consistant à échafauder des raisonnements parfois brillants sans jamais voir le bien-fondé d’incarner ces raisonnements dans des actes concrets de la vie.

Aussi, est-ce en ce sens que l’écrivaine dit « NON ». Non au Regard (réducteur) de l’Autre sur son pays. Non à l’intériorisation de ce regard. Non au « cloître » des femmes, non à la diabolisation de la religion musulmane et non à la réinterprétation intégriste du Coran (« vision caricaturale d’un Islam des origines »), non à la haine de tous les Français et non à la haine de soi, non à son propre silence qui serait démission pour elle : « Je ne prétends pour ma part avancer qu’en écrivant ». Cette dernière affirmation nous permet de supposer que l’écriture constitue, pour Assia Djebar, une façon de vivre, un mode de vie, qui s’oppose à l’attitude de certains intellectuels pour qui écrire se limite à un travail consistant à échafauder des raisonnements parfois brillants sans jamais voir le bien-fondé d’incarner ces raisonnements dans des actes concrets de la vie.

Ce désir ardent de dire et d’être lue tient également, me semble-t-il, du désir d’être mieux connue et reconnue, voire simplement entendue, moins en tant qu’Assia Djebar ou même Fatma-Zohra Imalayene, qu’en tant que voix à laquelle se mêleraient celles de vingt Algériennes. Certes, le français est la langue dans laquelle la romancière a été instruite, mais écrire dans cette langue signifie aussi être comprise beaucoup plus facilement par l’ancien colonisateur, c’est-à-dire être reconnue dans sa culture et son humanité.

Pour les lecteurs et chercheurs non-musulmans, voire pour les enfants issus de l’immigration arabo-musulmane, cette rencontre véritable que permet l’œuvre d’Assia Djebar est donc de la plus grande importance, car le défi est grand de trouver des sources sûres, même dans des ouvrages prétendant y travailler. Je pense ici à une anthologie de jeunes auteurs algériens publiée dans le but « d’approfondir et de renouveler le regard que chaque pays porte sur l’autre ». Or, dans le bref historique de l’Algérie que l’on fait dans l’introduction, on mentionne : « Quand arrive la Seconde Guerre mondiale, de nouveau 150 000 soldats algériens participent aux Forces françaises libres. Le jour de l’armistice, le 8 mai 1945, les populations des villes de Sétif, Kherrata, Guelma, sortent pour fêter la victoire sur le nazisme et réclamer l’égalité des droits. L’armée française et les colons tirent dans le tas : 8 000 morts ». Mais, selon d’autres sources algériennes, il y a eu 45 000 morts. N’aurait-il pas été plus rigoureux de mentionner les deux sources au lieu de cautionner la version française ?

CONCLUSION

Ainsi donc s’il est vrai, comme l’affirme Broch, que de son regard qui est interprétation du monde, l’écrivain crée un « monde tel qu’il redoute ou aimerait qu’il soit », nous pouvons avancer, sans trop craindre de nous tromper, qu’Assia Djebar se situe dans la seconde catégorie et que, à l’instar de Saïd, elle sait « qu’il y a beaucoup plus de choses qui unissent que séparent les peuples ». C’est, du moins, ce que son œuvre nous donne à sentir grâce au travail d’orfèvrerie auquel elle se livre : défaire, refaire et exposer des images, pour dire, enfin, les multiples possibles. En ce sens, l’œuvre d’Assia Djebar rend le monde plus supportable et l’embellit, en y apportant un peu plus de vérité et de compréhension.

Commentaires

-

- 1. anonyme Le 01/03/2015

assia ou plutôt fatime je vous remercie pour cette lumière que tu nous a donne tu nous a éclairé merci ont te gardera dans notre cœur

-

- 2. Meskellil Le 18/02/2015

Bonsoir Liberté,

« Femme-oiseau de la mosaïque, elle parait aujourd’hui, pour ses concitoyens, à demi effacée. Or, son chant demeure. »

Merci de contribuer à cet hommage bien modeste au regard de ce qu'elle a accompli pour elle, pour l'Algérie, pour nous tous. -

- 3. LIBERTE Le 18/02/2015

Merci MESKELLIL pour ce grandiose hommage que vous faite à cette GRANDE DAME de la LITTÉRATURE FRANCOPHONE, native de CHERCHEL (ALGÉRIE) et dont l'écriture véhicule, par son histoire et par sa symbolique, une vision du monde riche d'enseignements. Nourrie de littérature française et tout en gardant ses racines Algériennes, elle a redonné vie à une grande expérience spirituelle unique, par son style à la fois généreux et bien maitrisé. -

- 4. Meskellil Le 15/02/2015

Cher ami et grand frère Ferhaoui,

Je trouve votre témoignage très poignant, il est empreint d'une grande tristesse, d'une sorte de désillusion, de résignation, ou alors je suis particulièrement sensible? En tout cas il me touche beaucoup, et il est souvent, bien souvent vrai que "ki kane haye mechteq tamra, wki met 3alqolo 3arjoune". Bienveillance, bienveillance cher ami et grand frère! Tant qu'il y aura des hommes et des femmes de cette envergure portés par des rêves d'ouverture, de liberté, de fraternité, de tolérance, de respect et de bienveillance, l'espoir et l'action demeurent. Merci pour tant de sensibilité. -

- 5. Meskellil Le 15/02/2015

Bonsoir Chantal, bonsoir Miliani2Keur

Bonsoir à tous,

Chantal, Miliani2Keur, merci de faire écho à l’hommage rendu à cette grande dame ! Paix à son âme.

Miliani2Keur, ton commentaire est d’une saveur rare, et comme tout ce qui est rare, il est précieux ! Et c’est comme un prolongement à l’article sur Assia Djebar ou l’étayage que tu fais par des gros plans mesurés et qui valent leur pesant d’or ! Alors le chapitre sur la bouqala ! Exquis ! Et ça replonge à nouveau dans ces soirées magiques de bouqala entre femmes ! Miliani2Keur, tu ne voudrais pas recueillir cette parole, ces paroles auprès des anciennes, grands-mères, mamans, tatas…de Miliana et d’ailleurs pour nous les faire partager ? Tu sembles si bien connaître ce monde intérieur, ce monde de femmes riche et foisonnant de vie ! -

- 6. ferhaoui Le 15/02/2015

bonjour tout le monde, une grande dame écrivain .... adieu à assia djabar( 1936-2015. tous ils nous quittent nos artistes, nos poètes nos musiciens, ...grandes figures de la nation algérienne. nous partirons tous, et nous laisserons derrière nous que d'éloges bien tardives, des mots tout doux, des reconnaissances trop radins, avares du peu de bienveillance que peu-etre chacun de nous mérite en dépit de tout. c'est le destin de beaucoup d'artistes et d'hommes honnetes, hélas!!! vous connaissez certainement la fameuse maxime:" de son vivant , il n'a pas eu droit à une datte, à sa mort, on lui a accroché tout un régime....c'est tout simplement injuste envers quelqu'un qui a fait les plus belles choses dans les arts et les lettres. au reste un très ,très grand merci à p'tite soeur messkellil, pour cette rétrospective pour une grande icone de la littérature francaise. l'ami ferhaoui,oran. -

- 7. Miliani2Keur Le 15/02/2015

MeskEllil

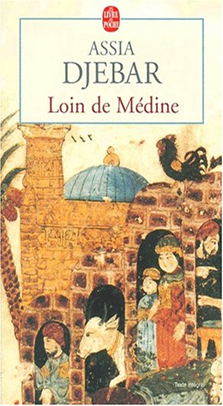

Merciiiii pour ce "Regard", approfondi sur Assia Djébbar, l'Histoire justifiera sûrement cette dame qui déja dans les "Allouettes Naïve" trahissais la société machiste, quasi-féodale que nous sommes, dans cette dimension Hypocrite qui se ligue en masse indiférenciée contre toute tentative de révolution !

"Loin de médine" est aussi un Fleuron qui dénonce le sexisme qui récupére monsongérement l'Islam pour justifier la féodalité et le quasi-esclavagisme féminin, devenu malheuresement une vérité Mondialisée tant dans les ex-colonies que dans le Libéralisme -plus subtil, mais tout aussi implacable; a travers la desocialisation, le marketing et le sexisme. "Loin de médine" part de faits authentiques et de recits sur l'époque Médinoise, faits Tûs parceque dérangants, comme celui de cette femme qui s'approcha du prophéte, mettra ses mains sur ses épaules de dos pour lui demander sa main! Literatture de la dimension de celle de Fatima Mernissi, Marocaine quasi-érudite qui démontra que toutes les "Traductions" populaires et courantes du Coran étaient d'un ésprit sexiste, en faux avec le Texte ORIGINEL, le subconsient collectif tant Oriental qu'occidental, muselera ces mots de femmes, paroles évidement Trop, trop subversives, mais que l'histoire est entrain-par la justice économique; de rétablir fatalement!

Chez nous aussi toute la tradition Orale de la "Bouqala" dont certaines sont d'une avant-garde, sinon d'une subversité extréme témoigne de cette parole Tûe ainsi que toute la mystique féminine des Medhs d'une richesse infinie, a dimension strictement humaine:

"Baba baba Ya Hmed, Tassa Belma Ya Hmed Tafji lGhouma Ya Hmed", pour Miliana, "Abdelkader Ya Boualem",

"Sidi Boumediéne"

et tant d'autres qui subissent des pillages éhontés de toute part!

....... Et ne pouvons-nous pas considérer Algermiliana.com comme un prolongement de la vie de cette parole de femme Tûe / par extrapolation Voix de la sociéte / Voix opprimée...par Notre précieuse Noria...

(.. donc merci les filles d'accepter un mortel mec comme moi)

Prions donc que ces âmes a quelque doigts du pouvoirs ne nous veuillent que du bien! -

- 8. Chantal Le 14/02/2015

Quelle riche idée Meskellil ce bel hommage à une très « Grande Dame » !

Merci à toi. -

- 9. Meskellil Le 14/02/2015

Bonsoir Noria,

Je devine le travail et le temps qu'il a fallu consacrer pour cette mise en page! Sois en chaleureusement et du fond du cœur remerciée!

Ajouter un commentaire