Médecins

Chapitre 31

De mai 1946 jusqu’à mai 1962, puis pendant une brève période l’année suivante, nos parents ont l’un et l’autre exercé la médecine à Miliana.

Lorsqu’ils ont débuté ils avaient peu d’expérience, mis à part leurs stages hospitaliers, et pour Papa quelques vacations et surtout ses mois de campagne en Tunisie où, à bord de son autorail sanitaire, il avait prodigué les premiers et parfois les derniers secours aux blessés, et, bien sûr, ni l’un ni l’autre n’avait la pratique d’une clientèle.

Leur intention fut d’abord de se partager le cabinet médical à tour de rôle, Papa le matin, Maman l’après-midi, ainsi qu’en atteste une plaque professionnelle aujourd’hui chez Albert. Maman aurait traité par élection les femmes et les enfants, et Papa se serait chargé aussi des visites à domicile. Nous ignorons ce que furent leurs premiers pas sur cette voie, mais cette idée initiale fut très vite abandonnée.

Ils souhaitaient certainement pouvoir louer la totalité de la maison dont ils n’occupaient au début qu’une partie, et peut-être même un jour l’acheter, et il leur apparut qu’un revenu régulier était nécessaire pour compléter celui du cabinet.

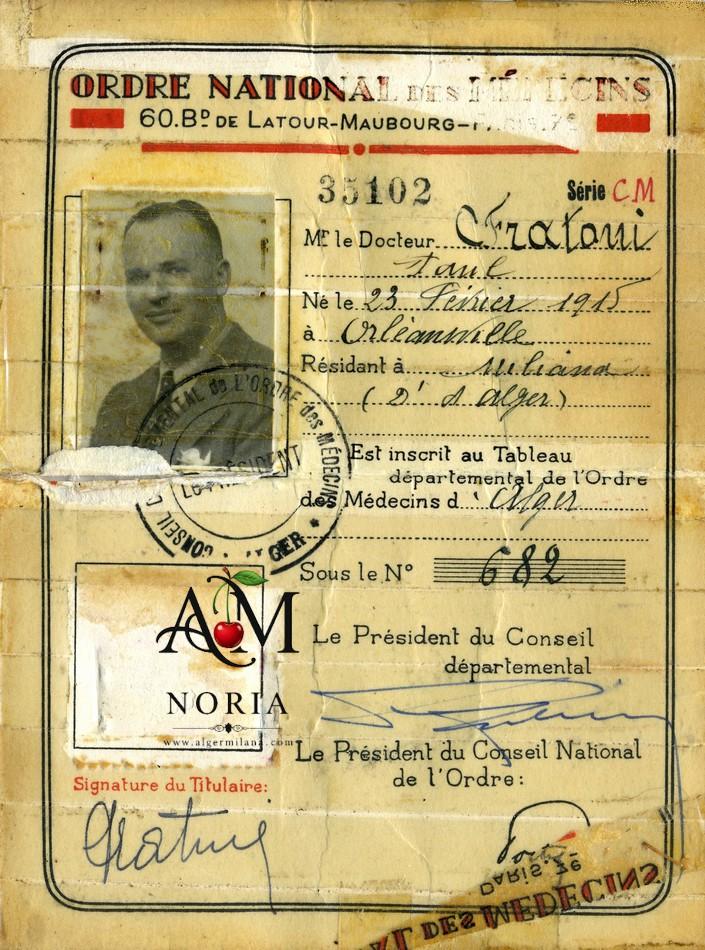

C’est le 1er avril 1947, soit le jour de mes deux ans, et moins de trois semaines avant la naissance d’Albert, que Papa obtint le poste de médecin des Mines du Zaccar qui assurait désormais le revenu fixe recherché. Nous ne connaissons pas les conditions de cette nomination. Lui a-t-elle été proposée ? L’avait-il sollicitée ? Ce qui est certain, c’est qu’il devenait dès lors responsable de la santé des employés des Mines, c’est-à-dire d’abord de plusieurs centaines de mineurs indigènes et de leurs familles. Le suivi et les soins étaient administrés en consultation dans une infirmerie mise à sa disposition par la société des Mines, et complétés par des visites au domicile des patients. Dès lors Maman tint seule le cabinet, matin et après-midi.

Le contrat de Papa aux Mines n’étant pas de plein temps lui permit de prendre en charge un peu plus tard le dispensaire municipal, et il devint ensuite le médecin attitré de plusieurs établissements scolaires, de la prison, et même des maisons closes.

En outre, Papa se chargeait de la quasi-totalité des visites à domicile, y compris pour certains clients de Maman, et il prenait la garde médicale à peu près trois semaines sur quatre. Nos parents ont donc beaucoup travaillé, sans connaître de vraies vacances pendant près de dix ans.

***

De toutes les activités de Papa celle qui fut de beaucoup la plus prenante fut son travail aux Mines. Tous les jours, avant ou après les consultations à l’infirmerie, il partait à pied sur les chemins (aucun d’eux n’était carrossable) pour aller visiter ceux qui ne pouvaient se déplacer, et au fil des mois et des années il tissa avec la communauté des mineurs des liens ineffaçables. Pendant tout notre séjour, y compris au plus fort de la guerre, Papa n’interrompit presque jamais ses visites. Il refusa l’assistance militaire qu’on lui proposa plusieurs fois — il lui paraissait que sa fonction et la manière dont il l’exerçait étaient sa meilleure protection.

Le soir Papa rentrait tard en général, souvent à la nuit tombée. C’était je pense une joie pour lui de sonner (de trois coups vifs) au lieu d’entrer directement, pour que l’un ou l’autre de ses garçons coure lui ouvrir. En automne ou en hiver ses souliers étaient trempés, ou boueux. Il s’asseyait, et Albert et moi nous défaisions les lacets de ses chaussures et l’aidions à les retirer (c’était une sorte de rituel, ou de petit jeu entre nous trois) pour qu’il puisse réchauffer ou sécher ses pieds aux flammes de la cheminée.

Je l’ai toujours entendu dire qu’un salaire fixe, qui met à l’abri des aléas et des soucis, était préférable à toute autre formule. Je le soupçonne en outre d’avoir ressenti de l’embarras vis-à-vis de l’argent directement reçu des patients. C’était un médecin généraliste à l’ancienne, sûr dans ses diagnostics mais respectueux du cours naturel des choses, et plutôt avare de médications. Le seul précepte que j’ai entendu de lui a été « D’abord ne pas nuire », le fameux adage hippocratique. Dans un endroit un peu à l’écart comme Miliana Papa devait exercer en toute responsabilité, sans pouvoir recourir sur place à des spécialistes (à l’exception du service de radiologie de l’hôpital, et, le cas échéant, du chirurgien), mais il s’est vite adapté je crois à cet environnement et à ce métier nouveaux pour lui.

Pour Maman ce fut plus difficile : elle était pour la première fois de sa vie confrontée à la souffrance, souvent à la pauvreté, à la dignité aussi de cette communauté indigène qui formait le fond de sa clientèle, et dont elle ignorait à peu près tout — elle ne connaissait guère un mot d’arabe quand elle a commencé.

Elle dut prendre beaucoup sur elle, et souvent se trouver démunie. Les détresses sociales, familiales ou personnelles qu’elle voyait ou qu’elle devinait, c’est de cela également que le piano devait la délivrer après une longue journée. Elle garda le souvenir d’enfants qu’elle ne put sauver, juste après la guerre, faute d’antibiotiques (qu’il était impossible alors de se procurer en quantité suffisante), et ce tourment l’a accompagnée jusqu’à la fin de ses jours.

Papa représentait pour elle un appui dans ces moments, et c’est lui (elle me l’a dit plus d’une fois) qui lui a permis de vraiment s’ouvrir à cette population.

Maman était encore moins à l’aise que Papa à l’idée de recevoir de l’argent en rétribution de ses soins, et de la part des pauvres cela lui aurait paru indécent. Plusieurs de ses patients (outre les indigents, auxquels la Mairie délivrait des bons de consultation) étaient donc soignés gratuitement, sans aucune ostentation.

Elle avait le sentiment de ne leur donner que peu de chose en échange de l’immense cadeau de leur confiance. Le souvenir de la simplicité du rapport qui l’unissait notamment aux femmes, dans leur vie d’effacement, sans qu’il soit besoin entre elles de beaucoup de mots, est la raison je pense pour laquelle en France elle n’a pas eu à cœur de recommencer à travailler — elle savait que ce ne pourrait être pareil.

Elle me raconta avoir offert un jour à un de ses patients, pour son dernier-né, un burnous de bébé acheté dans la boutique de mode de la rue Saint-Paul, et comment le père avait pris ses mains dans les siennes pour la remercier. Maman en avait été bouleversée, et après tant d’années elle se sentait encore comme honteuse. C’était peut-être la première fois, me dit-elle, que quelqu’un avait acheté quelque chose pour lui — d’habitude c’étaient des vêtements usagés, ou devenus trop petits. Cette histoire me toucha d’autant plus que je me rappelais bien le papa, du nom de Ben-Haouda, l’innocence même. Il avait sans doute à peine trente ans, et avec ses lunettes il faisait un peu étudiant. Je lui passais des illustrés à l’occasion. On parla de lui à la maison peu de temps après lorsque nous apprîmes son assassinat, sans que nous en ayons vraiment su les causes ou les circonstances.

***

Papa ne nous racontait pas ses journées. Je garde le souvenir des rares occasions où il nous en a dit quelque chose, sous le coup d’une forte émotion, comme ce soir où un ouvrier européen des Mines du nom de Gil qui retournait chez lui après son travail fut victime de plusieurs coups de feu, au hasard d’une de ces sporadiques campagnes d’attentats aveugles destinés à inspirer la terreur chez les Européens. Cela s’était produit sur la route qui passait devant l’infirmerie de Papa, tout près. Papa, alerté, arriva sur les lieux presque aussitôt. L’homme gisait sur le bas-côté de la route. Il semblait inconscient, et il saignait abondamment d’une blessure dans la région du cou. Faute d’autre moyen Papa ramassa le béret de la victime et le maintint pressécontre la plaie pour essayer d’arrêter l’hémorragie, mais il sentait le béret se gorger de sang entre ses doigts. Dans mon souvenir Monsieur Gil mourut avant l’arrivée des secours, mais Albert croit se rappeler au contraire que le geste de Papa lui a sauvé la vie.

Il y eut également cette fois où Papa avait été appelé en urgence à l’intérieur de la Mine. Cela lui était déjà arrivé, suite à un malaise ou un accident, mais ce jour-là il n’y avait plus rien à faire, le mineur était déjà mort, écrasé sous un éboulement de roches. Pour avancer plus vite, pour remplir les quotas de production, on n’avait pas boisé sa galerie jusqu’au front de taille. Le directeur des Mines, prévenu, déboula, furieux : « Qu’est-ce qu’il fichait là, ce type ? » lança-t-il en guise d’oraison funèbre. — « Ce qu’il fichait là, Monsieur ? Il travaillait ! » lui jeta à la face un représentant ouvrier. Quand Papa, sous le choc, nous raconta cette histoire, on savait auquel des deux allait son respect.

Il me raconta aussi qu’un jour, à l’infirmerie des Mines, une assistante lui fit remarquer qu’une des patientes qui attendait son tour avec un enfant n’avait plus droit aux soins dispensés gratuitement aux familles des mineurs parce que son mari avait « pris le maquis » (on disait « était parti au djebel »). Papa dit clairement à voix haute « Ici, Madame … sera soignée, elle et ses enfants, chaque fois que cela sera nécessaire ! ». Incidemment, il était alors assez peu courant qu’on dise « Monsieur » ou « Madame », comme faisait Papa, en parlant d’indigènes non francisés.

***

Si le métier de Papa l’appelait toujours hors de chez nous, Maman en revanche travaillait à la maison, dans son aile séparée de nos pièces à vivre. Un couloir sur lequel ouvrait la salle d’attente conduisait de l’entrée jusqu’à son bureau, qui communiquait avec un petit cabinet d’examen et de soins. Dans le couloir était alignée une rangée de chaises paillées. S’il était là et disponible c’est Kébir qui ouvrait la porte aux patients et qui les installait, sinon c’était l’un de nous deux (nous connaissions les quelques mots d’arabe nécessaires), ou à défaut les gens sonnaient puis entraient d’eux-mêmes.

Les femmes, invariablement voilées de blanc (on ne voyait d’elles que les yeux, voire un seul), avec leurs enfants le cas échéant, étaient introduites dans la salle d’attente, où leur premier geste, sitôt installées, était de se dévoiler (notre regard sur elles ne leur importait pas). S’il s’agissait d’un couple il avait droit à la salle d’attente quand celle-ci était vide. Dans le cas contraire le mari s’asseyait seul sur une des chaises du couloir. Les clients suivants étaient pareillement gérés. S’il se trouvait qu’uhomme était près de sa femme dans la salle d’attente, à l’arrivée d’une autre il en sortait aussitôt en détournant la tête avec un geste pour se masquer les yeux. Certains qui y étaient entrés d’eux-mêmes ou que par mégarde on avait fait passer dans la salle d’attente où une femme dévoilée était déjà assise se rejetaient en arrière comme s’ils s’étaient brûlés ! Aucune de ces règles ne s’appliquait s’il s’agissait d’une femme européenne, que les hommes pouvaient librement côtoyer.

Dès que les patients étaient assez nombreux les choses devenaient simples : la salle d’attente hébergeait les femmes, et le couloir les hommes — qui tous baissaient ou détournaient la tête lorsqu’une cliente ressortait du bureau de Maman et passait devant eux pour sortir. Je m’amuse aujourd’hui à restituer ces comportements qui à l’époque, quoiqu’étrangers à notre culture, nous paraissaient naturels.

Il me revient aussi (c’était avant que le jardin soit complètement transformé) que des femmes sortaient parfois de la salle d’attente par la porte qui ouvrait sur la véranda pour aller se recueillir ou prier un instant auprès du sanctuaire du jardin (une rudimentaire construction de pierres), où elles laissaient allumées de petites bougies rouges. Je ne sais quels vœux elles formaient, probablement en rapport avec leur mari, ou un enfant.

***

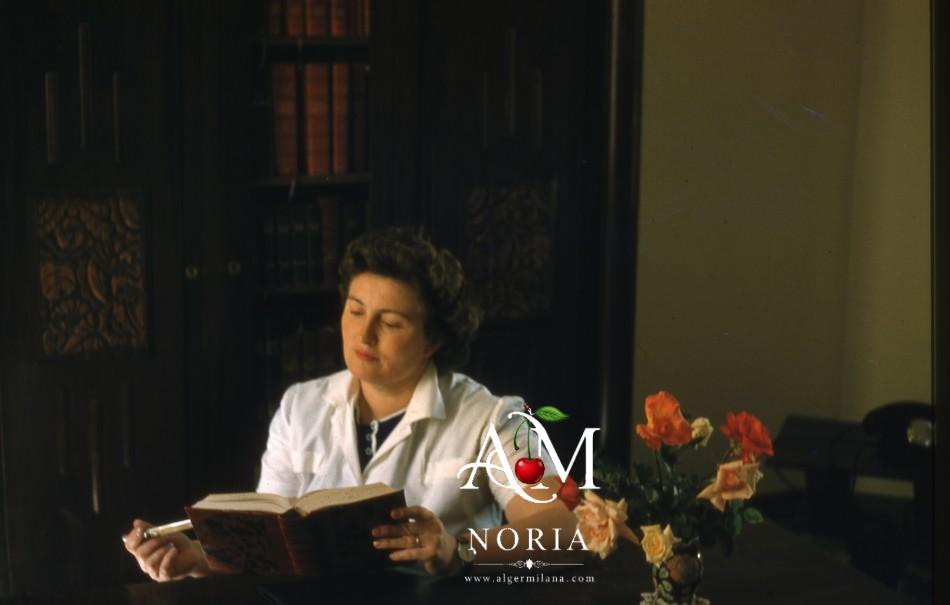

La pièce où Maman avait son bureau semblait en permanence plongée dans une douce et mystérieuse pénombre, les persiennes toujours à demi-closes. C’est dans cette pièce que se trouvait la bibliothèque familiale, avec les livres de médecine et tous les autres. Elle m’était donc familière, mais seulement le soir, tard, ou le dimanche. Lorsque pour une raison ou une autre, entre deux clients, il nous arrivait d’y entrer brièvement, Maman, derrière son bureau, nous apparaissait comme une personne différente, intimidante dans sa blouse blanche.

Elle ne sortait presque jamais ainsi de son cabinet, mais j’ai gardé d’une de ces rares fois un souvenir cuisant. Cet après-midi-là je revenais donc du Lycée d’humeur légère (j’avais onze ans, douze peut-être) et en approchant de la maison j’aperçus Maman, revêtue de sa blouse, en conversation à la porte du jardinet qui donnait sur la rue avec un indigène âgé que je ne connaissais pas. En arrivant près d’eux je saluai l’inconnu avec désinvolture d’un guilleret « Ça va, ya sidi ? ».

C’était une apostrophe sans grossièreté (ce serait même à peu près Oh maître), mais, dévoyés par l’usage européen, ces mots avaient pris une connotation condescendante, presque de dérision. D’où la claque que je reçus de Maman aussitôt, de celles qui marquent parce qu’on ne s’y attend pas, et qu’elles atteignent d’autant mieux leur but. Je ne crois d’ailleurs pas en avoir reçu d’autre de Maman (à l’occasion, elle usait plutôt d’un martinet sur nos mollets nus). Ce soir-là, peut-être un peu confuse de son geste, elle m’expliqua que le patient que j’avais ainsi apostrophé était une personne digne du plus grand respect — c’est pourquoi elle avait tenu à l’accompagner elle-même jusqu’à la rue.

Ce vénérable monsieur s’appelait Mohamed Aouimeur. Il était né en 1883, et, en raison de sa francophilie affirmée, il fut assassiné par le FLN en juin 1957, peu de temps après notre rencontre. Je lus un article sur lui dans le journal : il avait été instituteur, et il avait enseigné à l’école de Zougala, à quelques kilomètres de Miliana, pendant plus de trente ans. Il avait aussi été membre du conseil municipal, et avait même exercé des fonctions à l’échelon du département. Il y eut foule à ses obsèques et plusieurs discours y furent prononcés. Tous rappelaient que son message avait toujours été de partage et de réconciliation.

***

Il m’est parfois arrivé d’accompagner Papa à ses visites dans le quartier d’Anasseur où vivaient beaucoup de familles de mineurs, dans des maisons disséminées sur les pentes parmi les vergers. Dans mon souvenir ces visites se sont fondues en une seule : le chemin qui serpentait entre des haies de roseaux et de figuiers de Barbarie, bordé par une des innombrables rigoles d’irrigation qui quadrillaient le paysage, des sauterelles qui bondissaient sous nos pas, la courette qui donnait accès à la maison. Papa semblait heureux dans ces moments-là : il allait exercer son beau métier. Une femme nous ouvrait la porte ou écartait le rideau pour nous permettre d’entrer. L’intérieur était presque vide, sans vrais meubles. Le petit malade était allongé sur sa natte. On sentait nettement l’odeur d’acétylène qu’avait laissée dans l’air la lampe de mineur de son père. Papa était économe de mots et de gestes, mais sa forte présence (il avait épaissi depuis ses débuts) et son calme inspiraient confiance et rassuraient. Quand nous partions on me donnait, selon la saison, une poignée de figues ou de cerises.

Albert se rappelle la fois où, ayant lui aussi accompagné Papa, il reçut deux œufs en cadeau, et comment l’un d’eux lui échappa sur le sentier qui conduisait à la voiture. Il se sentit si coupable (conscient que ce don modeste importait) qu’il conserva précieusement l’œuf restant entre ses mains pendant tout le trajet de retour, et qu’en courant le remettre à Maman un peu étonnée il n’osa pas lui dire qu’il en avait cassé un autre.

***

Lorsque nous tombions nous-mêmes malades nous étions bien sûr soignés par nos parents. Il s’agissait le plus souvent de ces rhumes et bronchites qui nous frappaient chaque année dans ce pays d’hivers froids et humides où les maisons étaient mal chauffées. Nous redoutions surtout le révulsif Adrian, dont au moment du coucher Maman imprégnait de grands placards d’ouate qu’elle nous plaquait sur la poitrine avant de vivement boutonner la veste de nos pyjamas. La sensation de brûlure qui suivait était horrible. Albert garde aussi un douloureux souvenir des cataplasmes bouillants qu’on lui appliquait parfois sur des furoncles. À l’inverse, si l’un de nous avait de la température, j’aimais la façon qu’avait Papa de poser sa main sur le front fiévreux en disant « frais comme une rose ». Nous avions beau savoir que ce n’était pas vrai, cela nous soulageait déjà.

La seule alerte sérieuse pour l’un de nous s’est produite en juin 1959, presque à la veille de notre départ pour la Scandinavie, lorsque je fus brutalement victime d’un mal pernicieux qui débuta en banale angine mais vite me conduisit à un état de prostration extrême et de paralysie presque complète pendant plusieurs jours, et qui fit craindre pour ma vie. On essaya sur moi, un peu au hasard, diverses médications (antibiotiques, anti- inflammatoires…), et on multiplia les examens à l’hôpital, sans effet — ces détails et les suivants sont extraits des lettres de Maman à ses parents. On évoqua, à cause des douleurs et du gonflement d’un genou, une attaque de rhumatisme articulaire aigu, ou une ostéomyélite.

Mon souvenir le plus intense de cette période est resté cette consultation entre Papa et ses deux confrères de la ville (la seule fois que d’autres médecins sont venus chez nous), autour du lit où j’étais allongé parfaitement conscient mais à peu près incapable de bouger. Les visiteurs m’examinèrent et me palpèrent tour à tour avec des mines perplexes. Papa se tenait en retrait, comme s’il n’osait pas trop approcher. Il transpirait. Je lisais l’inquiétude dans son regard, et de voir la force qu’il personnifiait l’abandonner ainsi me terrifia. Un instant me traversa l’esprit que j’allais donc mourir, dans l’incompréhension de tous.

Dans une de ses lettres Maman a longuement évoqué ces journées d’angoisse. Elle dit notamment que mon regard lui rappelait celui de sa sœur Anitsa pendant la guerre, au temps du typhus : mes yeux la regardaient sans la voir.

À l’issue de la consultation collective il fut décidé de m’évacuer sur Alger par l’ambulance des Mines. Lorsque celle-ci s’arrêta devant la clinique Lavernhe, avenue Pasteur, on m’aida à me lever de la couchette et on dut me soutenir pour m’aider à franchir le trottoir jusqu’à l’entrée. Je crois que j’étais surtout gêné de me trouver dans la rue en pyjama sous les yeux des gens qui s’étaient arrêtés pour nous laisser passer, et qui croyaient peut-être voir la victime d’un attentat.

Après quelques jours d’observation sinon de réel traitement, il semble que la maladie se soit peu à peu dissipée comme elle était venue. On pensa alors qu’il s’était agi d’une septicémie à germe banal, sans qu’on en sache vraiment plus, et au moment de prendre le bateau pour Marseille, peu de temps après, seule m’en restait une forte fatigue. J’avais paraît-il perdu près de dix kilos dans l’épreuve, et j’avais allongé aussi. Maman souligne qu’avec un mètre soixante-quinze j’avais presque rattrapé Papa.

Pour être complets il faut ajouter qu’après notre départ d’Algérie, en mai 1962 pour Maman et nous trois, et en juillet pour Papa, nos parents ne parvinrent pas à trouver immédiatement un nouveau point de chute, et qu’ils décidèrent donc, en nous laissant en France Albert et moi, de retourner avec Pierre à Miliana, où ils exercèrent encore quelques mois. Les derniers chapitres de ce récit seront consacrés à cet épisode.

Longtemps, et même très longtemps après avoir fini sa seconde carrière de médecin, en France cette fois, d’une durée égale mais combien moins riche humainement, un jour que nous évoquions l’ancien temps Papa me dit avec la simplicité qui était la sienne, comme pour récapituler toute leur histoire : « Je crois que Maman et moi nous aurons laissé un bon souvenir à Miliana. »

***

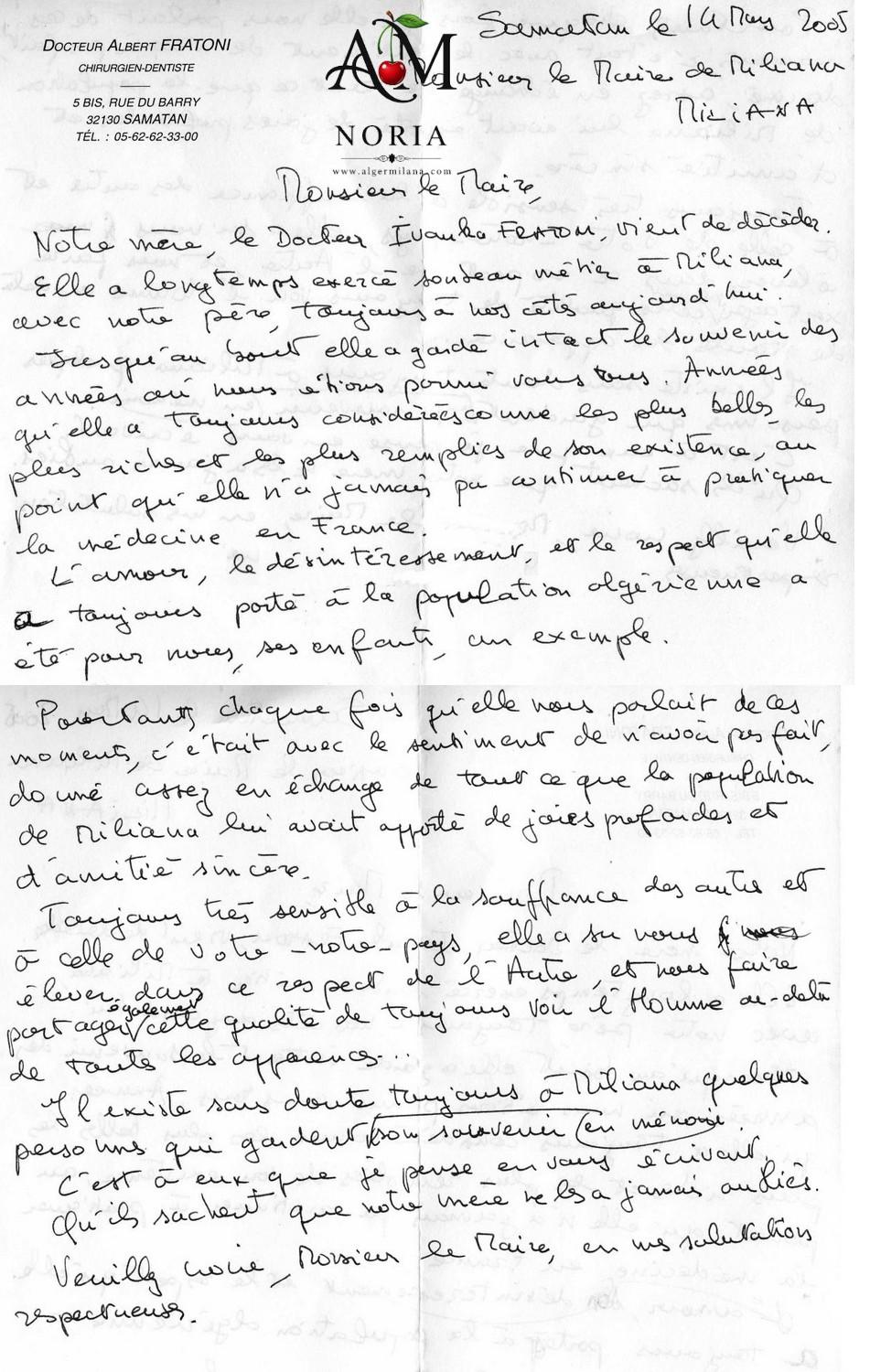

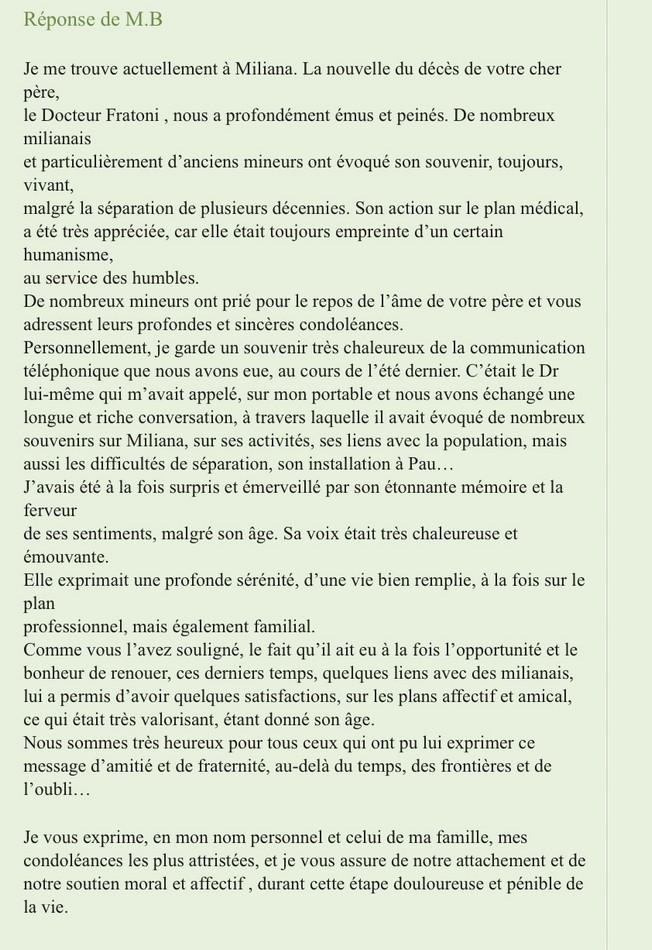

Quand Maman disparut, en mars 2005, puis Papa, deux ans plus tard, Albert en informa les services de la Mairie à Miliana, et nous reçûmes de gens qui nous étaient inconnus plusieurs lettres de compassion et de gratitude, pour nous bouleversantes et consolantes à la fois.

Nous avons également trouvé sur un site local, donc nullement destinés à nous, d’autres messages réagissant à la nouvelle du décès de Papa. Ils commencent souvent par « Je suis fils de mineur … » ou bien « Je suis la petite-fille d’un mineur … », et ils se terminent presque invariablement par « Que Dieu l’accueille dans son vaste paradis. »

Lettre de M.Bencharif, en réponse à celle qu’Albert lui avait envoyée après le décès de leur papa, survenu deux ans après leur maman.

Plusieurs anciens patients ou connaissances de l’époque leur avaient également adressé des lettres de condoléances ou de remerciements pour les quinze années d’exercice de leurs parents à Miliana, toutes profondément émouvantes.

Commentaires

-

- 1. Milianais Le 13/05/2025

Les docteurs Fratoni étaient connus à Miliana pour le temps et l’écoute qu’ils accordaient à leurs patients ; on les respectait et les estimait profondément, et leur nom revenait encore des années plus tard, avec une vraie reconnaissance.

Cela fait du bien de raviver cette mémoire. -

- 2. Nadir Belkacem Le 13/05/2025

Je ressors de cette lecture le cœur plein de gratitude. Gratitude envers l’auteur, d’abord, pour la confiance qu’il accorde au lecteur en livrant ces fragments si personnels de son histoire ; gratitude aussi envers ses parents, qui ont incarné, avec une simplicité bouleversante, la dignité du soin dans un monde souvent ébréché.

Ajouter un commentaire