Le coin de Slemnia Bendaoud

-

Entre le bar et le cimetière

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 3 commentaires

« Ici, c’est mieux qu’en face ! », annonçait discrètement le barman à ses nombreux clients presque tous apôtres de Bacchus et de l’air de la musique qui accompagne leur festin.

«Tous ceux qui reposent ici nous viennent d’en face !», lui répliquait le gardien du cimetière qui lui fait face, seul survivant et unique porte-parole de ce monde des morts, au repos forcé depuis leur venue en ces lieux calmes, tristes et bien sinistres. Ce dialogue à distance entre un monde terré dans un endroit de tout repos et un autre bien brouillant et très bruyant, lui faisant face, montre à quel niveau peut bien mener ces querelles de la vie qui n’épargnent ni les morts ni ces mots blessants pour ces êtres humains se chamaillant tout le temps, dans la perspective de squatter qui un lieu, sinon vanter, qui un quelconque espace. Dans Alger de l’époque coloniale existait un quartier qui portait le nom de Saint-Eugène ayant, depuis l’indépendance de l’Algérie, été rebaptisé Bologhine Ibnou Ziri.

La rue Abdelkader Ziari qui le traverse d’est en ouest met face à face le cimetière chrétien de la ville avec ce fameux stade de l’ASSE, truffée à l’époque de ses stars et renvoyant vers le cimetière, le dimanche venu, l’écho de tous ces chants bruyants qui réveillaient les morts d’à côté de leur sommeil du juste ou éternel. En bordure de ce stade existait alors cet estaminet vers lequel tous les matins cheminaient ces gens qui venaient shooter de la bière, puisque incapables de se mettre en short et de courir après un ballon à l’intérieur du périmètre de jeu, en tuf et bien poussiéreux dès que s’aventure sur les lieux le moindre vent de passage dans la région. Quelle que soit la saison de l’année, il fait toujours chaud et surtout bon vivre à l’intérieur de cette échoppe vendant bières, vins et spiritueux à ces habitués de Bacchus voulant échapper au climat oisif qui les contraint à trouver bonne place à l’intérieur de ces lieux de rêve où l’on marquait cette longue trêve par rapport à une vie lucide et bien souvent intrépide, ingurgitant à longueur de journée ces succulents liquides.

Ainsi aura été faite la vie de ces nombreux fêtards qui veillaient bien souvent très tard, accoudés à ces tables garnies de ce vin qui coulait à flots, leur inspirant ces rêves fous ou improvisés qui pouvaient parfois les mener au cimetière d’en face en prenant le risque de traverser discrètement la grande avenue qui sépare les deux lieux. Le bar et le cimetière vivaient ainsi leurs jours de joie et heureux et ceux de tristesse et bien malheureux. Cependant, chacun portait un écriteau à sa porte d’entrée accroché bien haut. Sur celle du débit de boissons alcoolisées, il y est écrit le règlement intérieur de l’établissement et ses horaires d’ouverture. Tandis que sur celle du cimetière, il y est fait cette mention: « Ici, le riche et le pauvre se rencontrent, c’est Dieu qui a créé l’un et l’autre ». Puisée dans cette morale qui vaut bien plus que toutes les démocraties du monde réunies, la phrase, lourde de sens et de conséquences, a de quoi faire peur à tout son monde pour en revanche le remettre rapidement à la raison.

Elle remet donc les pendules à l’heure pour cet individu, déjà complètement saoul, et remet au goût du jour ou de nouveau sur le tapis la valeur accordée à l’autre citoyen, aujourd’hui le corps enseveli sous le poids considérable de cette terre qui le couvre depuis sa mort. Et pourtant, d’un côté comme de l’autre des deux trottoirs ou rivages de la vie, il existe bel et bien ces règles scrupuleuses de la morale humaine à ne jamais dépasser. Bien que l’homme fréquentant le bistrot arrive souvent à les enfreindre suite à cette consommation effrénée sinon exagérée de ce breuvage, lequel le conduit parfois à faire beaucoup de tapage, énormément de ratages, bavardage inconséquent à l’appui ! Face à ces morts, les gens saouls font la houle, exultent et s’excitent de cette vie qui leur sourit ou nourrit ces ambitions que leur procurent cet espoir de vivre jusqu’à ostensiblement se moquer outre mesure de ces morts d’à côté calfeutrés dans leur silence et pelotonnés dans leur humilité.

Les seuls signaux en guise de réplique qu’ils peuvent leur refiler est ce vent de tristesse parcourant les lieux, les invitant donc sous forme d’échos-réponses à leurs cris de joie, à faire partie, un jour, de ce monde déjà parti pour de bon, en quittant, de gré ou de force, à jamais ou à trépas, ce monde ici-bas. En définitive, avec le temps et quelles que soient les générations, c’est le silence des morts qui aura le dernier mot sur ces jacqueries de soulards bien heureux à table et devant leurs derniers pots avant fermeture du bar qui aura à les expédier tout à l’heure de l’autre côté de la barrière. Et si le bar fait dans ce mode sélectif et très expéditif en n’invitant à son établissement, tous les jours que le bon Dieu fait, que les gens riches ou disposant du nécessaire sou ; le cimetière, lui, ne fait pas dans cette discrimination de race et d’espèce. Son invitation est officielle, bien solennelle et s’adresse à tout le monde. Gens riches et pauvres misérables meubleront toujours, à tour de rôle ou en groupe son grand espace, magnifique jardin, tout espéré du Paradis ou terrible enfer.

La plaque d’entrée renseigne parfaitement d’ailleurs sur ces indications d’usage et ces destinations éternelles. Les gens attablés à ce bar iront tout à l’heure prendre place dans le lieu d’en face, s’y couchant pour le reste de leur existence. Ils n’auront plus droit à la bière. Ils hériteront de droit et par devoir envers l’humanité de ce seul tombeau qui les différenciera de leurs pairs. Alors pourquoi se hasarder à vanter un quelconque espace de vie, si on n’est même pas capable de pouvoir librement disposer de son temps, lequel tôt ou tard nous enverra vers le périmètre d’en face, échouant tels des colis postaux à l’intérieur de ces cimetières honorables tout à l’heure longuement dénigrés et bien critiqués ? Bien évidemment, la morale ne s’en trouve nullement atteinte ; ce ne sont —disent nos sages— que des gens saouls qui ont fauté. Et comme ils manquent fondamentalement de lucidité, l’erreur a de fortes chances d’être plus tard rattrapée ou dans le fond bien corrigée. Le verdict populaire tombera sur le bistrot tel un couperet !

Comme on ne peut pas déplacer le cimetière, c’est donc l’estaminet qui a, un jour, complètement disparu ! Depuis, il n’y a certes plus de gens saouls ; mais le monde dans son ensemble a cessé de rêver. Le rêve est devenu donc carrément interdit pour les jeunes gens surtout ! Pour les fanatiques de l’ASSE et du bistrot, on ne leur propose en échange que cette mer à traverser, truffée de ses nombreux écueils et innombrables cercueils ! A vouloir tout le temps taquiner à partir de l’autre trottoir le cimetière d’en face, ne finit on pas par traverser cette seule voie qui y mène et y demander éternel refuge un beau jour ? Telle est donc la morale retenue par ces soulards et qui concerne malheureusement toute l’humanité.

-

Le souffle de la vie /Le Livre des Jours de Taha Hussein

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 2 commentaires

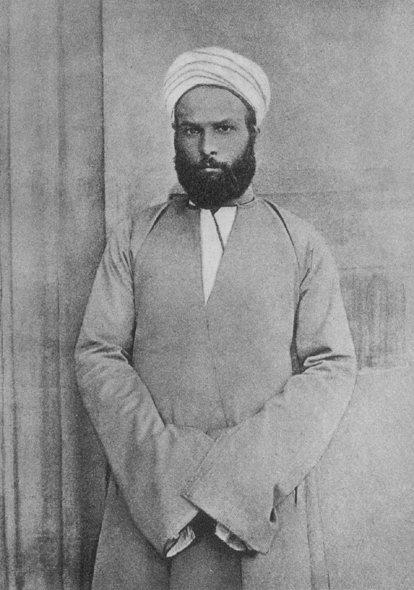

Ce texte a, entre autres, la particularité de démontrer le mérite à accorder à Mohamed Abdou dans le cheminement de la carrière littéraire et professionnelle de Taha Hussein.

En février 1947, André Gide préfaçait « Le livre des jours », de l’écrivain Taha Hussein, dans sa version traduite en langue française. Ce fut un évènement majeur pour la littérature arabe. Les traducteurs de l

ouvrage, Jean Lecerf et Gaston Wiet, auront, donc, su porter, plus tard, imparablement et admirablement, son excellent produit et succulent art bien au-delà de la vallée du grand Nil.

Ils en feront connaître plus loin la plume exceptionnelle d’un auteur assez singulier ou très particulier, sur tous les continents de la planète. Cependant, l’handicap visuel de cette plume de renom ne pouvait, donc, l’indisposer à transcrire toutes ces grandes merveilles littéraires venues des ténèbres de l’enfer de son exil intérieur. Dans ce titre autobiographique, l’auteur parle de sa vie, de son enfance, de sa jeunesse, de ses études, de ses sentiments, des premiers moments de l’éclosion de son talent et de son exclusion par tout un environnement qui lui était resté hostile ou incompréhensible. Il y décrit avec force détails son mal, expliquant au passage ces menus paramètres qui lui rendaient sa vie – amputée de sa vue – vraiment très difficile.

Comme l’indique son titre, dans cet ouvrage, l’auteur parle des jours, de ses propres jours (El Ayam). Il ne s’agit pas d’un livre-repère ou d’un cahier-journal. Il est plutôt question de toute une vie d’un illustre écrivain qui décrit – paradoxalement – ce qu’il ne voyait pas malheureusement. Contre son mal incurable, il n’avait que les mots comme moyen de lutte, unique remède et aucun autre intermède. Ses pulsions étaient sur le champ transformées en mots durs, drus, purs, solidement tissés et habilement tressés dans un texte qui faisait frémir les meilleures plumes du monde. En particulier, celles aidées par cette acuité visuelle dont l’auteur du « Livre du jour » en manquait au point de lui en substituer sa seule muse fusant de tout bois. Devenu aveugle dès l’âge de trois ans, Taha Hussein est natif d’un pauvre et misérable village de la moyenne-Egypte, en 1889. Il deviendra, plus tard, sans nul doute, le meilleur écrivain arabe de l’époque. Diplômé de la Sorbonne, en 1919, où il y soutiendra sa thèse, entièrement réservée à l’œuvre de mérite et à la vie de Ibn Khaldoun, il aura auparavant, en simple élève sous la férule du célèbre Mohamed Abdou, connu à la grande université classique arabe (religieuse) d’El Azhar, au Caire, puis, comme simple étape de transit encore, la toute récente université moderne de la même ville. Plus tard, de grands noms de la littérature occidentale, auteurs de prestigieuses œuvres et grands titres de mérite, se faisaient un honneur, lors de leurs visites au pays du Nil, de rencontrer, enfin, Taha Hussein, l’écrivain.

Et pour s’en convaincre, il n’y a qu’à se référer à la magnifique préface d’André Gide (prix Nobel en 1947), en plus de ses nombreux écrits sur l’œuvre de cette grande plume arabe, bien connue à travers les travées de notre planète. Aveugle mais, surtout, un brin polyglotte, Taha Hussein suscitait déjà ce grand complexe de l’inévitable paradoxe de la vie; tant l’auteur du « Livre des jours » était bel et bien à jour dans ses écrits et autres réflexions sur la littérature et les sciences sociales, de manière plus générale. Ne voyant plus rien de ses yeux, il consultait souvent le cœur et ce sixième sens qui l’aidèrent à mieux comprendre le quotidien de la vie, bien mieux d’ailleurs que ne pouvaient le faire pratiquement tous les prestigieux auteurs de la planète, ne connaissant pourtant ni handicap de la vue ni d’autre mal durable, incurable ou endémique. Dans le « Livre des jours », il faisait part de son autobiographie, poussé ou pressé par le seul souffle de la vie. Les yeux bridés, il n’avait pourtant nullement la vue ou l’esprit guindé par un quelconque empêchement de nature pour faire le récit de sa propre vie. Dans toute l’étendue de son austérité, de son antériorité, de sa complexité, tenant compte de la nature des éléments d’analyse qui ne reposent nullement sur l’élément palpable, mais plutôt sur le seul sentiment que véhicule une mémoire restée encore bien intacte.

Le plus curieux ou très fantastique à connaître encore dans la vie de Taha Hussein est que son auteur préféré n’était autre qu’un autre aveugle de la belle littérature, cette grande plume qu’était Aboul Alaa Al Maari (973-1057), très célèbre poète, plus connu pour sa virtuosité, l’originalité et le pessimisme de sa vision du monde, auteur de ces fameux vers : La vérité est soleil recouvert de ténèbres Elle n’a pas

d’aube dans les yeux des humains. Promu ministre de l’Education nationale, les Egyptiens lui doivent « cette éducation gratuite pour tous » et ces nombreuses écoles créées un peu partout sur le territoire de ce grand pays du Nil. Premier recteur de l’université d’Alexandrie qu’il avait créée en 1942, après avoir été le premier doyen de la faculté des lettres du Caire (1930), il fut aussi professeur de l’Antiquité, depuis 1919, soit dès son retour de France et jusqu’en 1925, où il aura à moderniser l’enseignement supérieur et à animer et dynamiser la vie culturelle du pays.

Ce doyen de la littérature arabe reste l’un des plus importants penseurs du XXe siècle, en sa qualité d’essayiste, romancier et critique littéraire hors-pair. Partout à travers le monde, il était, donc, considéré comme « le rénovateur de la littérature arabe ». Son « Livre des jours», édité en trois tomes (tous rédigés entre 1926 et 1955), en exprime d’ailleurs cette nouvelle structure narrative. Ce choix du récit autobiographique à prétention littéraire était alors quelque chose de vraiment neuf (nouveau) dans la littérature arabe. Ainsi, le premier tome « d’Al Ayam » (les jours) portait-il sur la mise en valeur de cette « quête individuelle d’une mémoire retraçant le cheminement d’un souvenir vers la raison ». Mais aussi, d’un autre côté, d’une « raison appelant la mémoire afin de se justifier aux yeux du monde ». L’itinéraire était, donc, bien tracé. Il consistait en cette succession de jalons proposés à la société afin de renaître d’elle-même. Elle constituait cette nécessaire passerelle pour « aller d’un âge imaginaire mythique, figé dans sa propre mémoire, à la maturité d’un regard scientifique et rationnel sur le monde ». Le « Livre des jours » traduit, donc, indéniablement le difficile souffle de la vie de son auteur, ses grandes peines et ses terribles douleurs, ses silencieuses frustrations comme ses insupportables exclusions; et parmi celles-ci, figure, bien entendu, sa privation de la vue, phénomène qu’il put cependant surmonter grâce à cette plume alerte et très diserte qui aura eu la très lourde charge de faire toute la lumière sur tout son itinéraire littéraire, depuis son enfance jusqu’à cette étape où il acquiert ou atteint le sommet de son art.

Sa proximité avec le très célèbre Mohamed Abdou ne lui a pas procuré uniquement que des amis. Bien au contraire, elle aura plutôt provoqué des remous dans le clan qui lui était opposé idéologiquement, au point où Taha Hussein sera entraîné dans un affrontement larvé avec la toute autre célèbre université religieuse d’Al Azhar, pour être aussi traité de mécréant vendu à l’Occident. En plus de ces nombreux reproches faits à l’homme de lettres de renom par les islamistes d’Al Azhar, son « Livre des jours » connaîtra la censure de certains de ses passages (quatre gros chapitres lui ont été charcutés) par les responsables du ministère de l’Education nationale, pour être par la suite carrément retiré (intégralement interdit) des programmes scolaires des écoles du palier secondaire en Egypte. Ce fut une deuxième mort pour l’auteur de cet ouvrage. Mais les jours suivant sa première mort furent encore plus douloureux pour la littérature arabe et universelle. Après sa disparition, ce sont des pans entiers de ce grand art scriptural qui disparaissent, à leur tour ! Avec leur inamovible auteur ! Dans sa vie, Taha Hussein aura connu, à la fois, le meilleur et le pire. Plutôt plus le pire… !

-

Entre sanglots de Césarée et tristesse de Iol !

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 0 commentaire

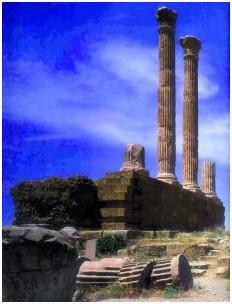

Cherchell de ce début du troisième millénaire a beaucoup peur pour son histoire ! De sa propre histoire ! On y aura entre temps tout dépravé et tout détruit de cette mémoire collective qui fait remonter le temps et réactualiser les évènements.

Le désastre y est grand ! La catastrophe énorme ! Les dégâts astronomiques ! Il est bien dommage qu'une histoire pareille parte en ruines, déchirée en mille morceaux !

Les quelques vestiges et sépultures, gisant tels des cadavres humains, seuls témoins vivants de cette grande tragédie, ne peuvent plus refaire l'histoire : l'oubli est trop important ! Les trous de mémoire auront donc tout détruit ! Ou tout emporté de cette mémoire qui refuse d'être inspectée !

Le puzzle est trop compliqué dans sa configuration pour être recomposé. Il est plutôt question de cette autre mentalité qui se moque royalement de l'histoire du pays, parce que tout le temps instrumentalisée par un pouvoir aux aguets, refusant toujours de reconnaître cette vérité qui l'exclue de toute gloire et l'efface de toute mémoire.

Un important pan de la société s'effrite : c'est sa mémoire collective qui est en danger ! Cherchell refuse ces bas-compromis et autres nombreuses combines faites à son sujet ! Elle tient à nous dicter sa propre histoire, décidant de se retourner vers ses aïeux et ses nombreux héros !

Ainsi, Iol et Césarée y sont pour l'occasion invités à sa rescousse, accueillant qui son fils qui son petit-fils dans leur giron, le couvrant de bénédiction pour l'amener bien loin de ces regards complètement désintéressés de son nombreuse population par l'état de déliquescence avancé de ces lieux d'histoire où l'archéologie en témoin plutôt gênant et millénaire tient le haut du pavé.

La ville, longtemps oubliée et à répétition piétinée, se recroqueville sur elle-même, se réfugiant dans son histoire la plus ancienne ! Plus grave encore, personne parmi sa nombreuse et bien éduquée population ne consent à l'en empêcher ! Ne se résout à aller la chercher au plus profond de ses tripes ! Au plus loin de son voyage fait à reculons jusqu'à décider de ressusciter sa gloire légendaire, ses héros immortels et son autorité, autrefois implacable sur toute la région !

Le recul est donc réalisé dans le plus intime de ses rêves ! Dans le plus inaccessible de son éternel sommeil !

Lorsqu'en 1984, en haut lieu de la hiérarchie du pouvoir algérien, on lia son sort à celui de Tipasa, les grands hommes de lettres et de bonne culture pensèrent un moment à cette union vitale entre cette utile histoire à conjuguer avec cette ancestrale culture à bon escient espéraient-ils !- dans cet espace touristique qui allait lui servir de véritable tremplin au plan géographique et spirituel.

Ils auront vite déchanté de voir les deux contrées vouées aux gémonies de l'enfer de cet oubli qui tue plus fort que l'arme de combat au milieu de ces cités-mouroir qui étonnent leur monde par leur salubrité et se bétonnent à tout va et contre le fait culturel.

Depuis, Cherchell, dépitée par tant de malheur qui lui arrive par la manière osée de sa propre progéniture, est donc retournée se calfeutrer à l'intérieur de ses plus vieilles hardes et très anciennes guenilles. Et comme dans un rêve, un peu moins inconscient, elle y rencontra Iol et Césarée, le temps d'une très brève sieste, lors d'une tempête de l'inculture annoncée mais jamais dénoncée !

Seulement son malheur dure dans le temps. Son calvaire perdure dans cette galère dont elle ne voit plus la fin !

Résultat de l'équation proposée : il n'y fait plus bon vivre comme autrefois et jadis !?

On y ressent ou y découvre donc cette tristesse de Iol, ces sanglots de Césarée et cet abandon à jamais de l'actuel Cherchell !

La ville, encore frustrée de son histoire magnifique et très honorifique pour le pays et la région, refuse donc de voir du côté de la mer. A présent, elle tourne carrément le dos à la Méditerranée, méditant son sort et s'accrochant de toutes ses forces à ce col auquel elle est tout le temps bien collée et qui la protège de ces vents chauds venant du sud du pays.

Juba, Jugurtha, l'Emir Abdelkader et bien d'autres héros et valeureux combattants pour l'indépendance du pays, se retourneront certainement dans leur tombe en prenant connaissance de son état lamentable de déliquescence du moment, difficilement admis au plan de la forme et surtout dans le fond pour une si belle perle de la Méditerranée d'antan.

Leur combat si noble et très fécond suscitera-t-il un quelconque intérêt pour cette merveilleuse ville qui refuse de mourir, de périr et de sombrer dans cet anonymat culturel ambiant et bizarre du pays ?

La contrée, bien vieillie et complètement dépouillée de ses nécessaires béquilles, ne peut plus relever la tête, se redresser sur pieds, se soulever très haut pour planer comme autrefois sur ce flanc de la Méditerranée.

Elle attend toujours le diagnostic de son médecin privé, lequel semble incapable de trouver à son mal le remède approprié.

Cherchell a surtout besoin de considération pour bien se réveiller. Pour revenir de nouveau à la vie ! Elle a vraiment hâte de renaître à la vie et couvrir de son charme discret le touriste éveillé pour lui faire découvrir sa grandeur, ses splendeurs, telle cette fleur printanière qui embaume de ses toniques odeurs l'atmosphère, ou cette resplendissante demoiselle qui étrenne sa beauté et ses rondeurs, dévoilant au passage ses formidables couleurs et répandant abondamment alentour ses enivrants parfums du terroir et de bonheur.

Sommes-nous conscients de tout cela ?

Ou alors lui a-t-on déjà préparé son cercueil au même titre que d'autres prestigieuses contrées du pays ?

Cherchell a tout le temps été perçue telle cette très élégante demoiselle jouant sur ses deux barres parallèles, où l'histoire et le quotidien de la ville ne sont plus que deux lignes droites qui ne se rencontreront jamais ! D'où d'ailleurs l'abandon forcé de cette culture qui fait l'histoire des civilisations !

La caricature est très expressive. Symbolique même ! Et à plus d'un titre. Elle nous empêche de regarder dans le rétroviseur ! De nous situer dans le temps ! De nous remettre tout le temps en cause ! De nous intéresser à la ville et à son histoire la plus ancienne !

Est-ce un nouvel état d'esprit ? Où est-ce encore l'effet néfaste de notre propre inculture ? L'absence de ce tourisme florissant des années soixante-dix du siècle dernier n'y est-elle pas pour quelque chose ?

Tout concourt à conclure que notre très difficile quotidien nous met à une bonne distance de notre valeureuse histoire, très profonde et bien féconde.

Ce choix douloureux, somme toute- aura peut-être été fait à dessein. Et seul l'avenir pourra y répondre, un jour ...Rédigé le 09/08/2011 à 05:42 dans Histoire, Tourisme | Lien permanent.

-

La vache suisse et le pétrole arabe

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 5 commentaires

La vache est pour la Suisse ce que le brut est pour tous les Arabes. A chacun d'eux sa propre richesse. D'où découle d'ailleurs l'essentiel de son économie. A chacun donc son métier et les vaches seront certainement bien gardées, dit la sagesse.

Pour l'instant, leurs maitres incontestables ce sont donc les Suisses. Puisque les arabes, eux, s'intéressent toujours et sans vergogne au pétrole. Les vaches Suisses ont depuis longtemps envahi les guichets de l'état civil helvétique. Leur recensement les évalue à présent au nombre de six cents mille bêtes. Toutes domestiques ! Toutes minutieusement identifiées. Et toutes détentrices d'un passeport national et d'un autre, le cas échéant, de type international, commun à toutes les bêtes du monde, en cas de voyage au-delà des frontières de ce petit, beau et tranquille pays.

Ce que pourtant l'on refuse manifestement à certains êtres humains des pays arabes (le cas typique de cette minorité du Koweït, en l'occurrence !) est donc devenu un droit indéniable ou absolu accordé à ces bien heureuses vaches Suisses.

Ces bêtes-là sans distinction de race ou d'espèce bovine- voyagent toutes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce tout petit pays helvétique, munies de documents identitaires très officiels : le titre de voyage local pour l'une ou le passeport international pour l'autre.

Dans ce pays de la technique de précision, tout est donc bel et bien réglé à l'avance comme les aiguilles d'une montre qui marque l'impact indélébile du temps qui s'écoule ou celui qui manifestement nous écule.

Les vaches Suisses, sans être confondues dans le rôle de ces bêtes à la stature très religieuses de l'Inde, jouissent toutes et sans exception de ce haut standing et statut très relevé, tout ou très proche de celui purement humain.

A l'image du pétrole Arabe, elle est donc exportable. Seulement l'économie de ce petit pays au haut et très grand relief en dépend dans une très large mesure. Raison pour laquelle on n'en exporte pratiquement que l'excédent de son cheptel ou de son produit laitier et autre dérivé fromager. Sur les crêtes et autres nichés valons de ces hautes Alpes, le citoyen Suisse tient encore et toujours à sa vache, tout comme d'ailleurs cet Arabe qui s'accroche mordicus ou pour de bon à son baril de pétrole. Le premier cherche à vivre comme toujours des généreuses mamelles de son animal domestique pendant que le second pompe toujours ce précieux liquide de sa considérable énergie fossile.

Cependant, ce paysan des Alpages se dépense comme un nègre pour entretenir son animal et bovin laitier à l'inverse de ce bédouin Arabe qui pille et extirpe à longueur de temps ces indéniables richesses souterraines non renouvelables de son pays, afin de réchauffer avec cet occident qui grelotte de froid pendant la saison hivernale, moyennant ce gros pognon que draine cette grande énergie.

A l'animal domestique très généreux du premier correspond donc, de l'autre côté, ce très riche désert Arabe. Et pendant que celui-ci donne à manger à sa bête domestique, celui-là aspire et tire tout le temps et sans la moindre réserve sur les mamelles de cette très féconde terre Arabe, sans avoir à lui apporter la moindre contrepartie en matière d'effort physique, hormis celui de l'en déchoir de ses richesses fossiles.

C'est donc là où réside toute la grande différence au plan de la philosophie de la vie entre ces deux mondes, jugés bien distincts ou très éloignés l'un de l'autre.

Sans leur pétrole, tous les pays Arabes seraient, sans nul doute, déjà des nations très pauvres ou des pays mort-nés.

Nantie seulement de quelques villes de moyenne dimension comme Genève, Zurich, Bâle et quelques alpages en haute montagne, la toute minuscule Suisse arrive tout de même à bien se placer et durablement s'installer devant de bien immenses pays-continents comme l'Algérie, tenant surtout la dragée haute à de très grandes puissances économiques mondiales.

Et si ce petit pays helvétique est plutôt connu au travers de ses magnifiques montres qui régulent depuis des lustres déjà ce temps propre à toute l'humanité, il l'est également ou tout autant -sinon bien mieux considéré- au regard de l'élevage de son cheptel bovin laitier qui produit ce chocolat Suisse de grande qualité.

En dehors de sa neutralité politique avérée et de la grande assurance reconnue à ses banques, très anciennes et bien pérennes, la Suisse demeure ce grand symbole de l'usage du temps, tenant compte de cette grande précision dont elle garde si jalousement encore la bonne recette et qui défie la puissance astronomique des grandes nations du monde dans des domaines plus complexes et les mieux considérés.

Ce tout petit pays ne prétend jamais voir plus grand que son propre horizon. Il se contente seulement de ne rien ignorer ou mal considérer de ce qu'il voit ou entrevoit comme solution durable et acceptable en tout point de vue, à ses propres problèmes, dans la perspective de hisser davantage ce très haut relief parmi les nations les plus considérées de par le monde.

Depuis déjà très longtemps, la Suisse se maintient à ce statut enviable et très considérable de pays très tranquille, bien neutre, surtout très propre, et où il fait toujours bon vivre, malgré ses vents violents, ses interminables chutes de neige hivernale, ses pluies diluviennes, son cloisonnement et parfois même son obtus raisonnement.

Ainsi, la vache Suisse, pilier essentiel et donnée pérenne de l'économie helvétique, assure toujours une vie décente, heureuse et très colorée à ce peuple de montagnards et de très fiers campagnards, connus tous pour leur grande fierté et indéfectible dignité. C'est surtout- grâce à cela que la Suisse, chaque jour qui passe, avance d'un cran dans le concert des grandes sociétés et toutes développées nations. Son économie est des plus simples, sa recette-miracle des plus modestes encore.

Mais à la clef, il existe tout de même ce besoin impératif de conquérir ces hypothétiques espaces laissés entre-temps libres dont le grand profit scientifique ne peut être que des plus bénéfiques pour le futur de la nation et l'économie de la contrée.

Voilà donc maintenant vite refermée cette grande parenthèse consacrée à ce tout petit pays du vieux continent. Retenons, tout de même, que cette généreuse vache helvétique, encore bien gardée par ses pâtres des hautes Alpes, donne encore et toujours beaucoup de lait à plus de six millions d'habitants Suisses ainsi qu' à bien d'autres nations qui en sont dépourvues.Elle demeure au cœur même de cette facile mais durable équation de l'économie helvétique dont elle en constitue d'ailleurs la donnée de base ou essentielle. Plutôt celle fondamentale et bien capitale.

A l'opposé, qu'en est-il de ce brut arabe ?

Tous les indicateurs montrent, à l'évidence, qu'il reste encore cette 'vache Arabe''. Celle qui leur fournira toujours du lait sans pour autant leur exiger en contrepartie la moindre botte de foin ou une quelconque ration de son en vrac ou cubé.

Quant à leur exiger du trèfle ou de la luzerne, c'est plutôt leur demander l'impossible au vu de toutes ces conditions climatiques très défavorables à la prolifération d'un tel aliment de bétail, pourtant très prisé pour les ruminants producteurs de lait frais.

Ainsi, ils obtiennent tous de cette terre pourtant aride et bien nue du lait à profusion, accompagné le plus souvent de toute la gamme variée de ses nombreux dérivés, gratuitement et sans faire un quelconque effort, hormis celui obligatoire de l'aspirer, à longueur de journée et sans discontinuité, les pieds dans l’eau, à partir de leur retraite dorée ou demeure huppée, de ses mamelles tentaculaires et qui leur arrive jusqu'au pied de leur lit, sortant en courant des fins fonds des entrailles de ce généreux sous-sol.

Seulement, à l'inverse de ce gentil et très éduqué peuple helvétique, chez les Arabes, ce sont toujours les mêmes personnes ou familles politiques qui tiennent encore entre leurs mains ces pis pulpeux et juteux d'où jaillit ce merveilleux produit (liquide) de la terre qui arrive à concurrencer tous les autres liquides réunis ou combinés à eux-mêmes. Disposer en permanence d'une telle vache, laquelle produit, en plus, ce liquide qui coule à flots au sein des entrailles de la terre Arabe n'est pas de nature à les réveiller de très tôt de leur profond sommeil pour se préparer à aller travailler.

Ils auront tous appris à longtemps vivre de cette indéniable ou supposée intarissable rente qui leur épargne même de réfléchir un jour aux grandes difficultés de la vie.

Pour preuve, munis de tout leur gros pognon qui ne profite qu'aux banques de l'occident, ils restent tous, bien incapables de créer le moindre produit industriel ou réflexion scientifique bien féconde ou très pratique dans le quotidien de leur vie.

Ils sont donc bons pour tout juste consommer ce que l'Occident, depuis toujours, ou l'Asie, à présent, ne cessent de produire pour eux en quantités industrielles.

Une donnée économique donc très naturelle dont les lois de l'économie elles-mêmes réfutent, récusent et refusent de l'associer à un quelconque raisonnement futuriste et salutaire pour toutes ces nations Arabes qui vivent l'attentisme comme une fatalité. Sinon telle une très grande qualité au vu de ces grandes découvertes du brut qui voient le jour ça et là au sein de ce grand Sahara Arabe. Et l'on arrive donc finalement ou bien fatalement à cette conclusion plutôt terrible du moment : puisque la seule vache Suisse défie tout le brut des Arabes ! Il n'y a qu'à consulter pour cela le classement mondial des nations pour s’apercevoir de cette différence terrible qui existe entre l’esprit qui guide cet animal et celui en vigueur au sein de tout cet immense désert Arabe ! -

Mon meilleur cadeau

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 0 commentaire

Nous sommes le 31 mars 2014, à quelques heures seulement d’un tout autre 1er avril, celui de l’année en cours, bien évidemment. Mon portable se trémousse un instant, puis retentit, bruyant, sans discontinuité, distillant son refrain de musique coutumier. Le temps de me préparer à aller prendre l’appel, puisque me trouvant encore occupé un peu plus loin dans l’autre pièce de l’appartement, que celui-ci se tait à nouveau, avant de reprendre encore de plus belle.

-

De l’art graphique d’une culture prolifique

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 2 commentaires

Pour une surprise, c’en est une ! Et de taille celle-là ! Au hasard d’une promenade improvisée, je rencontrai l’auteur Mustapha Lotfi El Manfalouti, des décennies après sa mort. C’est en enjambant la Seine algéroise (l’Oued El Harrach, en l’occurrence), empruntant le pont piétonnier que son regard trop caricatural fixa le mien.

Surpris de trouver l’ouvrage en ce piteux état qui lui servait de tribune chez un misérable bouquiniste d’occasion, je réussis non moins habilement à subtiliser le «livre d’or» à son bourreau du jour, lequel ne connaissait que très vaguement la renommée de l’auteur ainsi que la valeur ô combien précieuse du titre considéré. Lui payant, en échange, cette modique dime en dinars symboliques afin de libérer le «prévenu». Il ne s’agissait pourtant guère de l’aîné des trois chefs-d’œuvre d’El «Ennadharat». Ce fut tout juste le cadet, connu à travers ce tome II, écrit en langue arabe, bien évidemment. Tout allègrement, je prenais donc, flegmatique, possession de ce «trésor littéraire» trainant par terre au milieu de cette boue qui surplombe et accompagne l’odeur puante et nauséabonde du fleuve qui lui tenait de cadre de jardin de présentation.

D’un geste machinal, je payais la caution -misérable rançon- pour obtenir libération de l’œuvre de renom, en tendant une seule pièce de monnaie à ce garde-chiourme calfeutré dans son manteau et ignorance.

L’acte se réalisa donc au rabais de son prix public ou légal. D’ailleurs, les quelques pages feuilletées à la sauvette sous le regard vigilant du bouquiniste-kidnappeur ont suffi à me décider à acheter le livre proposé à la vente et exposé à même le sol, me demandant comment un tel numéro, unique en son genre, eut pu échapper au regard pourtant fouineur de ces «chasseurs de primes littéraires», peu nombreux certes à s’y aventurer à cette heure précise ? Nombreux étaient au contraire les passants, pressés de prendre le bus ou le train, en attendant les premiers essais du métro, mais étant en majorité des étudiants traversant en coup de vent le pont reliant l’université à leur demeure parentale. L’ouvrage était un vieux bouquin aux feuilles bien jaunies par l’effet du temps et tant de misère endurée ou subie dans la chair.

L’acte se réalisa donc au rabais de son prix public ou légal. D’ailleurs, les quelques pages feuilletées à la sauvette sous le regard vigilant du bouquiniste-kidnappeur ont suffi à me décider à acheter le livre proposé à la vente et exposé à même le sol, me demandant comment un tel numéro, unique en son genre, eut pu échapper au regard pourtant fouineur de ces «chasseurs de primes littéraires», peu nombreux certes à s’y aventurer à cette heure précise ? Nombreux étaient au contraire les passants, pressés de prendre le bus ou le train, en attendant les premiers essais du métro, mais étant en majorité des étudiants traversant en coup de vent le pont reliant l’université à leur demeure parentale. L’ouvrage était un vieux bouquin aux feuilles bien jaunies par l’effet du temps et tant de misère endurée ou subie dans la chair.Celles-ci sentaient l’humidité du papier mêlée à l’odeur du renfermé, avec en surface une bonne couche de poussière crasseuse pour tout caricaturer de l’état déliquescent de véritable relique dans lequel il se trouvait. Il symbolisait, en fait, ce savoir abandonné par ces commerçants courant derrière le lucre de la vie et ce dinar à gagner dessus ! Edité par la maison de la culture de Beyrouth (Liban), probablement bien avant la première moitié du siècle dernier, celui-ci ouvre, sans la moindre introduction, sur un texte titré de «El Bayan» (avis, communiqué…) évoquant le traitement du courrier provenant des citoyens par un ministre de la République que commente superbement l’auteur dans un arabe classique bien caustique.

Le vocabulaire qui y est employé procède de cette manière osée et très subtile de faire dans le style de l’opposition et de la transposition des expressions et qualificatifs de sens contradictoires, donnant toute sa dimension à cette belle métaphore, réalisée avec beaucoup d’aisance et d’à propos. Une approche bien singulière, sans laquelle le style de l’auteur aurait préché par manque de beauté, ne faisant par conséquent que rétrécir son champ de l’imagination et occultant le reflet de ces images magiques volées à cette fiction de haut vol. Riche de quelques quarante-six titres ou thèmes, l’ouvrage en question traite de sujets différents, mais assez cohérents et très puissants, poussant l’auteur à puiser ses mots symboliques et ses expressions magnifiques et mélodieuses dans ce volumineux répertoire et grand vivier de la langue arabe à la musicalité «chantonnante» et vraiment attachante, rythmée à cette forte tonalité et grande fonctionnalité qui en fait d’elle une langue très prisée et ses textes de qualité hautement confirmée.

L’acte d’achat contracté, le sourire aux lèvres, je refermais l’ouvrage brièvement ausculté. Assuré d’avoir réalisé une bonne affaire, je le rangeai dans ma sacoche et repartis tout de go flairer une quelconque opportunité le long du pont avant de me retrouver chez moi en fin d’après-midi, rouvrant de nouveau mon «trésor» acquis au dixième de son prix et au dinar symbolique de sa valeur nominale, vénale et culturelle. Je feuilletai, ivre de joie, de nouveau ses pages, folio après folio, voyageant de surprise en surprise, au cœur de ses formidables secrets et au sein de cet univers où la magie des mots prend, grâce à ses expressions justes et honnêtes, le dessus sur cette monotone vie qui nous est servie et tout le temps livrée sous toutes ses différentes facettes et nombreux aspects.

De prime abord, plusieurs chroniques et autres textes de référence mondiale contenus dans l’ouvrage m’intéressèrent. Et à mesure que j’avalai la première, je dévalai aussitôt cette pente qui me mena tout droit au second écrit. Je le fis sans halte, sans la moindre pause ou récréation, très conscient d’y avoir trouvé ce filon littéraire qui allait me faire découvrir à nouveau ces textes très prisés dont leur connaissance et familiarité remontaient à l’époque de mon enfance ou tendre adolescence. Je me régalai, me rassasiant de ces belles paroles couchées noir sur blanc sur de vieux papier, tenant difficilement le coup, défiant le temps, pour rester éternelles, immortelles…

Depuis, c’est du contenu bien précieux et très riche de ma «boîte à merveilles» que je cueille chaque matin mes belles et parfumées fleurs avant même que je n’aille retrouver mon travail. L’embaume de leur parfum du terroir et assez rare, me procure ce bonheur du jour et bien coutumier, sans cesse renouvelé. Je me plaisais à parfois sans relâche ressasser certaines d’entre elles, succulentes à souhait et instructives à l’évidence. De nombreuses réflexions y sont consignées et dont leur analyse reste d’actualité, leur finalité de bonne raison et la charpente du texte ayant servi à leur expression tout aussi puissante et bien convaincante.

Cependant, l’ouvrage s’illustre par cette singularité à aborder ces thèmes «inédits», traités à leur époque par cet érudit de l’art cursif d’expression arabophone dont le style se confond à merveille et en profondeur avec celui de cheikh El Bachir El Ibrahimi et s’apparente par endroits et à bien des égards à celui de l’autre référence et imminence grise littéraire ayant pour adresse cursive Taha Hussein. Mais, à mon humble avis, l’œuvre de Mustapha Lotfi El Manfalouti se situe bel et bien un cran au-dessus de celle de ses semblables et plumes comparables. A travers ses œuvres, il nous rappelle à la fois ce français de Guy De Maupassant et cet Algérien de Bachir El Ibrahimi, cet écrivain arabe dont les styles sont «jumeaux».

L’étendue de son espace culturel lui confère cette haute capacité de juger de «ces autres compétences» en investissant haut la main cet «espace intime» propre aux autres langues et «espèces littéraires» ; et il n’est point étonnant de découvrir chez cet auteur des thèmes abordant d’autres cultures révélant au passage des grands portraits de ces magnifiques plumes et autres érudits de la littérature universelle. A ce propos, l’ouvrage en question nous en refile quelques noms pelotonnés sous ces titres de «l’oraison funèbre de Voltaire» (taabin Voltaire), «A Tolstoi» (Ila Tolstoi) à côté de «Quatrins de Omar El Khayyam» (Robaiyyat El Khayyam). Bien que touchant à divers domaines, l’ouvrage se focalise essentiellement autour de la culture et de la littérature.

Des sujets comme «Traîtrise des titres» (Khidaa El Anaouin), «Voyage dans un livre» (Siyaha Fi Kitab), «Des larmes pour la littérature» (Damaa aala El Adab) sont très intéressants à connaître de leur précieux contenu, beauté littéraire et haute portée culturelle. En fait, ses regards sont des «regards croisés» sur cette culture universelle qu’emprunte ses textes littéraires qui font à chaque fois référence à ces génies de la plume dont Victor Hugo et l’oraison funèbre fracassante qu’il avait prononcée à l’occasion du décès de Voltaire, traduite vers l’arabe pour la circonstance près d’un siècle après la mort du défunt héros de la littérature française et principal animateur du siècle des Lumières. Hugo est donc plusieurs fois cité dans ses œuvres et écrits, lui louant, au passage, son langage juste, sa réflexion féconde, ses mots fouillés, ses phrases ciselées, ses vers bien mûrs et ses textes succulents à souhait. El Manfalouti n’est-il pas, en définitive, cette exception qui justifie la règle ? Celle de l’universalité de la littérature…!

-

Une beauté naturelle, éternelle… !

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 3 commentaires

À Tipasa, tôt le matin, et quelque soit la saison de l’année, l’azur du ciel se confond profondément avec l’autre couleur bleue de la mer. Juste une question de nuance dans le bleu qui s’efface à mesure que le temps passe et que le jour se lève de bon pied, en quittant ses vieilles hardes et très anciennes guenilles.

Ici, tout près de la côte Méditerranéenne, cette lune de miel est naturelle ! Bien éternelle … ! Et chaque jour, elle se renouvelle ! Dans cette partie durable d’amour charnel et tout à fait naturel, le ciel se couche sur la mer. Il le fait de tout son poids et corps immense et compact, dégageant par moment le souffle de sa transpiration que la nature physique et celle humaine le subit de front et en profondeur dans sa propre chair.

Et seul au loin, un trait très fin couvert d’un bleu plus nuancé marque le territoire de chacun des deux partenaires, tantôt en action, tantôt dans leur état de décontraction. En plein milieu du ciel, le soleil de plomb qui darde ses rayons sur la région, du lever du jour jusqu’à son crépuscule, avec la même ardeur et le même souffle permanent et effréné de sa puissante chaleur et même force de frappe qu’autrefois et de tous les jours, laisse à penser qu’il tente de tout son poids de les séparer, par moment, l’un de l’autre.

Juste pour leur permettre de reprendre leur souffle et de plus tard revenir en force à leur grosse bise sans cesse répétée.

Avec le même refrain, le même rituel et la même folie d’amour. Avec cette même folie d’amour de retrouver au plus tard l’autre. Le partenaire. Ce partenaire naturel. Cette joie commune de partager avec lui les grands moments de plaisirs et de vrais désirs, bien affichés et longtemps manifestés envers l’autre sexe, sans lequel cette joie formidable n’aurait plus aucun sens !

A l’horizon, en pleine lumière du jour, le bleu céleste épouse donc celui bien marin.

Les écumes des vagues confondues avec ces nuages qui ratissent assez bas, au loin, les aspergent de cette brume matinale, comme pour leur annoncer le lever du jour imminent.

Le couple s’accouple dans son grand lit naturel, lequel tantôt berce son monde grâce à la beauté naturelle de son merveilleux décor et tantôt lui envoie ces fournées ininterrompues de chaleur de plomb qui les maintiennent cloués à l’intérieur même de leurs demeures.

Tarés et bien terrés pour un temps, parfois assez long ! Souvent c’est le temps que durera toute cette saison chaude et caniculaire. Très difficile à vivre, somme toute ! Dès la tombée de la nuit, faite de bleu et de blanc baignant dans le gris, des nuages venus en série et se

bousculant à l’horizon, rentrant à leur bergerie, le couple habillé le jour du bleu de l’espoir se voila soudainement la face.

Et dès le crépuscule annoncé, ils tombent tous les deux dans les bras de Morphée, emportés par leur sommeil éperdu, les yeux bien écarquillés sur le lever du jour du lendemain qui tarde à se manifester.

A ce moment-là, la mer et le ciel s’envolent dans leur rêve de l’intimité, convoler en justes noces, et bien loin des regards plutôt indiscrets de ces êtres humains restés médusés et circonspects devant le déploiement acharné de tant d’ombres épaisses et trop sombres que distille par doses saccadées l’arrivée impromptue et inévitable de la nuit, montée sur ses grands chevaux pour venir juste pour un temps leur tenir bonne compagnie.

Tipasa respire à longueur d’année la fraicheur de ses champs verdoyants et chatoyants, venant à tour de rôle se jeter dans la mer, fuyant par moment cette chaleur suffocante sévissant en été dans la contrée.

Ici, pendant le jour, l’été ou l’hiver, au printemps comme en automne, Tipasa, durant presque tous les jours de l’année, porte le même costume que la veille et qu’autrefois.

Celui donc taillé sur mesure par cette nature généreuse et féconde assistée de ce temps radieux et souvent bien ensoleillé, foisonnant et faisant miroiter au loin et à dessein ce merveilleux bleu où espoir et espérance se conjuguent et se confondent juste pour pleinement profiter de la beauté paradisiaque des lieux et du temps printanier qui y règne presque durant toute l’année.

Tipasa, la Romaine, garde de l’histoire ancienne de la région un bon bout sinon la bonne clef qui permet cet accès facile et bien discret aux fins fonds de ses profonds secrets dont les seuls vestiges en bordure de mer ou le mausolée de Hélène de Séléné, reine de Maurétanie, juchée plus loin et en haut de la colline qui la surplombe, tentent de vainement la replacer dans son contexte historique d’autrefois.

Se situant dans le prolongement de la colline qui prend naissance du côté de Koléa à l’est pour échouer à l’ouest aux abords de la plaine de Hadjout, ce dôme géant, pierreux et très rocailleux, puissant et très imposant par sa stature et sa carrure, fait face à l’imposant Mont du Chréa jusqu’à nous paraitre comme le taquiner à distance.

Koléa qui a tout le temps peur que le Mont Chréa lui tombe dessus ou sur la tète, selon l’anecdote racontée à son sujet, semble être très bien protégée par ce mausolée, se tenant debout et défiant le temps en très solide et véritable sentinelle, juste pour bien protéger la ville de l’osier et des généreux gosiers du chant « chaabi d’antan » contre les dangers de la nature. -

La leçon de l’artiste poète/Malek Haddad

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 2 commentaires

_

-

Rachid Mimouni...Tout l’intérêt d’une « peine à vivre » !

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 3 commentaires

Quoi de plus symbolique que de réserver un espace à la hauteur de la réputation et des œuvres de qualité de l’auteur dans ce moment précis, coïncidant avec le dix-septième anniversaire de la mort de celui dont tous les titres ont été primés, l’honneur de la tribu en particulier !

En moins de vingt ans, l’auteur émérite aura écrit toute une dizaine de titres de mérite, dont la résonance de leur contenu porte plus loin que le territoire de son pays de naissance tant le style en « va-et-vient » épouse par moment « cette écriture en spirale » propre à Kateb Yacine dont il s’en est inspiré à merveille et qui séduit et conduit tout droit le lecteur à coller de tout son esprit et attention au texte souvent bien succulent et très singulier.

Soit en moyenne un ouvrage tous les deux années d’écriture besogneuse, tel que le dicte cette religion musulmane en référence à l’espacement des naissances engagé dans le cadre du planning naturel relatif à la science de l’accroissement démographique.

Oui ! Les livres font également partie de cette progéniture laquelle, avant de rendre hommage à leur famille, propage au loin et durant de longues générations le savoir dans toute sa dimension et profondes qualités humaines.

Mieux encore, ils sont ces fils qui ne demanderont, ni même jamais n’exigeront leur part à un quelconque héritage parental, rendant immortelles les idées de leur créateur et étreignant éternellement la grande stature de leur maitre, le rendant présent à tout instant.

Le savoir ne conduit-il pas, pour l’occasion, à l’immortalité du Savant, du bon conteur et de l’érudit poète-rossignol ?

Oui ! Il s’agit bel et bien du conteur et du rossignol, parce que la prose de Rachid Mimouni est composée de ces deux styles et formes d’expression cursive, tissés dans la même trame et brassés dans le même moule ou texte littéraire : celui qui ressuscite ce goût à la lecture des récits d’autrefois et de ces projections d’avenir, encore d’actualité.

Ce parallèle s’impose donc grâce à la magie des mots de l’auteur, puisque tous ses ouvrages, tels des vers sonnant encore grâce à l’apport conséquent de la force et puissance de leur rythme et tonalité, ont été primés.

Ils sont donc aussi considérés tels ses propres fils. Parmi les plus érudits et ceux très intelligents qui soient ! Eux aussi font honneur à la famille ! Bien plus que cela, ils le font de fort belle manière et pour toute l’Algérie, leur unique et véritable patrie !

Rachid Mimouni est donc cette plume multifonctionnelle qui trouve cette aisance à faire pâlir de jalousie ses semblables, puisqu’elle sait passer allègrement de ce style cocasse et très tenace à celui fin et très raffiné pour décrire ces scènes de la vie où se mêlent sans discernement et sans la moindre retenue l’amour, la sexualité, la dictature, le terrorisme, la hogra, la harga, la bureaucratie et tant d’autres maux sociaux qui constituent cette plaie sociale de l’Algérie des années deux mille.

Dans son style, il est incomparable tant ses parades et nombreuses escapades sont imparables, bien superbes et très subtiles. Souvent très utiles pour ces jeunes plumes qui cherchent à faire dans cette façon bien singulière sinon osée de narrer des évènements ou de raconter des récits dans ce bel art cursif de communiquer, avec beaucoup d’aisance et énormément de plaisir pour ces faces cachées de la vie en société.

Le choix de ses titres est déjà en soi une « invite express à leur lecture ». Et dès les premières lignes, c’est le lecteur qui s’y accroche ! Etait-il à ce point persuadé et si convaincu que c’est le titre de l’ouvrage qui accroche, sinon de lui-même le lecteur, vraiment dégoûté, décroche ?

En vérité, ni ses titres ni leurs contenus n’ont été en deçà des attentes de ce public qui connaissait déjà depuis le début des années soixante-dix la valeur réelle de « l’enfant du pays », et davantage avec cet « honneur de la tribu » dont il n’aura lésiné sur aucun moyen pour habilement le défendre, sinon farouchement le recouvrer.

A l’instar d’autres matheux comme Tahar Djaout, Anouar Benmalek et autres encore, Rachid Mimouni était donc happé par la magie des mots pour léguer à l’histoire les chiffres et leur exercice fastidieux.

Dans ce choix bien difficile, ce sont ces sciences exactes qui lui traceront sa carrière professionnelle pour être par la suite relayées par cette littérature de charme qui embarqua l’homme sur ce terrain magique des belles-lettres, celles qui le feront connaitre plus tard bien au-delà des murs algériens.

Ces chiffres-là lui auront probablement appris toute cette rigueur dans l’analyse des faits et évènements dont les lettres se chargeront tout à l’heure de leur bonne expression et magnifique traduction dans ce décor fascinant à plus d’un titre.

Il est parfois des choix ainsi faits. Et celui effectué par Rachid Mimouni à un moment crucial de sa vie a toujours été guidé par cet amour pour les lettres (bien souvent magiques) qui aura eu en fin de compte bien raison de ces chiffres immuables et par trop conventionnels.

A-t-il été très tôt inspiré ou admirablement séduit par un quelconque auteur classique pour le suivre plus tard à la « lettre » et au pas de charge sans se soucier de l’heure qu’il était, ni même de consulter « ces chiffres » que lui indiquait le cadrant de sa montre ?

Loin de ces chiffres assez fastidieux dans leur assemblage et expression, l’heure n’était-elle pas à ces joutes littéraires qui faisaient voyager l’être humain bien loin dans ses rêves les plus fous et les plus improbables ?

Pourtant à en croire l’auteur : « La mathématique est la seule véritable science. Tout le reste n’est que fioritures, ensemble de règles et de préceptes destinés à masquer un vide essentiel et surtout à décourager les amateurs. En mathématiques, les règles sont claires et connues à l’avance. C’est le seul exemple de vraie démocratie* ».

Rachid Mimouni était donc ce « fils du pauvre » semblable à celui décrit des années plus tôt par Mouloud Feraoun. Sa venue à la littérature, il la doit à son père, analphabète de son état, qui l’inscrivit à l’école française dès le début des années soixante du siècle dernier. Il venait d’un autre monde et ne disposait d’aucun livre chez lui.

Il était bien différent de ses semblables nommées Assia Djebbar, Maissa Bey, Ahlem Mostaghanemi et autres auteurs algériens qui ouvrèrent les yeux sur de véritables bibliothèques familiales appartenant à leurs géniteurs. Ce n’est d’ailleurs qu’en classe de 4ème qu’il s’intéressa à la littérature française en ayant eu à lire « le grand Meaulnes », œuvre qui le fascina et le consigna dans ces longues séances de lecture.

Ce fils du pauvre vivra dans la pauvreté pour mettre à profit ces moments de misère qui allèrent magistralement le propulser au sein de ce cercle très restreint des meilleures plumes du pays et du Maghreb.

Dans une « peine à vivre », l’auteur de la « Malédiction » fait ce « diagnostic clinique de la dictature dans le monde ». Il y décrit alors toute « cette peine à vivre » d’un peuple supportant très mal l’excès de zèle du tyran qui gouverne le pays d’une main de fer, au sein de ce parti unique grâce à ces méthodes iniques et peu pratiques alors en vigueur.

Il symbolise le dictateur à travers la panse de Idi Amin Dada, les insomnies de Staline, la moustache de Boumediene, les grossièretés en intimité de Hafidh El Assad, l’extravagance de Mouammar El Kadhafi et le regard trop méchant de Saddam Hussein. Tous ces présidents de fausses républiques incarnaient chacun à sa façon le dictateur de leur pays, que décrit Rachid Mimouni en appropriant au sien tous ces qualificatifs pour brouiller les pistes à celui qui cherche à s’y identifier grâce à quelques menus indices ou détails par trop insuffisants et peu consistants, glanés çà et là dans le texte de l’auteur.

Et c’est à la mesure des privilèges et à la hauteur des pouvoirs dont dispose le dictateur qu’il élève, lui, le sien et lui confère ce droit absolu de disposer de ses pauvres gouvernés comme de leur existence ou subite disparition et exécution sommaire ou sur le champ.

Rachid Mimouni utilisait à la perfection ce style de la rupture, du reste peu connu sinon totalement méconnu à cette date aux plumes Maghrébines, pour dénoncer ces pratiques en usage contre lesquelles s’élevait la morale citoyenne, aggravant de jour en jour la pauvreté de la basse société et enrichissant à l’extrême ces repus administrateurs de l’état.

Chez lui le style est très critique, semblable à la marque de l’impact d’un vrai stylet ; le verbe assez sec tel un claquement de fouet. Ses phrases sont tantôt très serrées et déballées dans cette spirale infinie et à la vitesse vertigineuse d’un sprinteur à l’approche de sa ligne d’arrivée, tantôt bien aérées, peu acérées et très espacées, exprimant ces images de contes de fées difficilement imaginables sans ce talent hors pair de celui qui les décrit si promptement.

Avec Rachid Mimouni, quelque soit la tragédie rapportée ou le malaise raconté, on est comme embarqué dans ce territoire de merveilles où les phrases parlent d’elles-mêmes, exprimant ces métaphores haut de gamme qui emportent le lecteur aussi loin que le mène les rêves les plus fous que seule la littérature de choix et de mérite est à même de susciter ou d’improviser.

Dans « une peine à vivre », Rachid Mimouni s’attaque à ces dictateurs dans le monde sans les nommer, prétextant que le sien habite ce pays sans nom ! Ce que d’ailleurs anonymat oblige, plume rédige, texte fustige et sécurité exige… !

Peut-être y cherchait-il après cette impossible « paix à vivre » pour ces éternels damnés de la terre ou de la mer ?

-

Giono, cette plume paysanne !

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 3 commentaires

Jean Giono est l’un de ces rares auteurs à vous emporter en pleine nature, dès l’entame de la lecture de ses ouvrages. Dans Colline, il vous kidnappe à l’abordage de la première phrase de son titre. L’un des meilleurs que j’ai pu lire à présent, bien qu’il soit assez bref. Un peu bien concis.

Dans colline, vous êtes déjà en pleine campagne dès que vous ouvrez le livre. A peine entré dans son incipit.

Viennent ensuite défiler sous vos yeux ou dans votre esprit, folio après folio, des collines, des prairies, des cours d’eau, des arbres, le territoire de son fief en haut relief, des troupeaux enserrés dans une bergerie, de la terre aride qui a soif de travail et d’eau, des terrains trop mouillés en dehors de la saison des pluies, et tout un monde paysan qui sait donner vie à sa campagne.

Viennent ensuite défiler sous vos yeux ou dans votre esprit, folio après folio, des collines, des prairies, des cours d’eau, des arbres, le territoire de son fief en haut relief, des troupeaux enserrés dans une bergerie, de la terre aride qui a soif de travail et d’eau, des terrains trop mouillés en dehors de la saison des pluies, et tout un monde paysan qui sait donner vie à sa campagne.L’auteur aime beaucoup la nature au point où il devint cette plume bien paysanne, laquelle décrit à merveille son berceau et reproduit à souhait cette vie dure et très difficile du monde rural, l’été venu, saison de l’effort et des grandes moissons.

Lourdement vêtu de ses idées géniales et phrases volées à l’idylle de la belle nature, tel un bon paysan vautré et calfeutré dans ses vieux guêtres, il vous étalera tous ses habits un instant plutôt portés à la moindre sollicitation, vous donnant au passage un net aperçu de cette hospitalité débordante de générosité propre au monde rural.

Giono est du genre à vous faire de nouveau découvrir ces lieux que vous avez déjà visités sans que vous ayez cette présence d’esprit à y bien voir ce dont il vous en parlera bien longtemps, s’attardant sur leurs menus détails qui forcent pourtant l’admiration.

Pareil à un roi dans son royaume, c’est dans sa chaumière qu’il est fier, détendu et bien inspiré, contant et racontant ce monde qui le fascine et le consigne chez lui pour lui réserver en retour le meilleur de soi-même, ce plus qu’il est le seul à pouvoir donner et savoir si bien le décrire.

Giono cultive cet art de la facilité des mots, de la simplicité des phrases, de la limpidité de l’expression puisée dans ces clairs cours d’eau, de la forte émotion qui vous secoue la mémoire et ravive l’esprit.

Lorsqu’il vous parle de la nature, c’est à croire qu’il est déjà dans son champ, travaillant la terre de ses aïeux, suivant leurs conseils et exauçant leurs vœux les plus chers. De derrière chaque colline il vous bondira tel un vrai loup, assoiffé de vous montrer sa belle contrée.

De derrière chaque rivière ou sur l’une de ses deux rives, il vous montrera le chemin à suivre de ce cours d’eau, l’espace de sa naissance comme celui de sa connexion aux autres affluents.

Jean Giono est pour Manosque-Les-Plateaux ce que John Steinbeck est pour la Salinas, ce que Gabriel Garcia Marquez est pour Maconde, ce que Michel Ragon est pour La Vendée, ce que Félix Leclerc est pour La Tuque (Québec).

En bon ami de la nature, il ne put se séparer de Manosque-les-plateaux où il a tout le temps vécu, ne la quittant que très rarement afin de rencontrer ses éditeurs et ses nombreux lecteurs.

Il est resté très fidèle à sa terre natale comme on le demeure pour toujours envers notre mère-nourricière, vantant ses splendeurs et ses prestiges, et décrivant ses jours pluvieux et de plein soleil. Il y aura vécu toute sa vie, lui consacrant le plus précieux de son temps.

A Manosque-les-plateaux, comme un poisson dans l’eau, Jean Giono est bien chez lui ; là où il aimerait bien y être et longtemps y demeurer. En bon ami de la nature, il n’aura jamais quitté son village natal, lui réservant ses meilleurs écrits, rythmés comme le vent qui parcourt dans tous les sens la contrée.

Dans le Déserteur, ce fut la première fois que Jean Giono avait quitté Manosque-Les-Plateaux et la Provence, mais c’était juste dans des écrits ; voulant sans aucun doute diversifier leur nature, objet et cadre de vie en allant enquêter dans Le Valais afin de créer l’histoire du héros dont son titre portera le nom.

Il lui aura offert toute une poésie haut de gamme et des textes de très grande qualité littéraire, pleins de sens et de saveur du terroir. N’oubliant ni le chant de ses nombreuses fontaines ni le murmure continu des vents.

Dans ses écrits, ses nombreux lecteurs ont toujours rendez-vous avec un arbre qui fleurit, un champ qui verdit, un cours d’eau très limpide qui séduit, une belle nature qui vous sourit. Bref, un monde qui à travers ses multiples atouts et nombreux atours énormément éblouit !

Sans Colline, toutes les collines de la Provence seraient restées probablement toujours inconnues par les habitants de ces mêmes lieux. Bien avant les autres ou leurs semblables de par le monde, parce qu’il détient cette providence à les décrire dans leur état de folie, de paix et de plaisir d’y vivre, mais aussi de tristesse lors de leurs nuits hivernales où elles affrontent bien seules les rigueurs de la saison et les affres de la dure nature, faites de tempêtes, de vents violents, de pluie et de neige continus.

Jean Giono restera parmi ces rares auteurs dont le héros de leur roman n’est autre qu’un vieil arbre, un minable hameau, un chétif rameau, un tout petit ruisseau, une terre très aride ou zébrée de ses nombreux bourrelets, une colline en forme de sein de femme tourné vers un ciel très haut et très beau, une source d’eau menacée de disparition, un troupeau de

moutons hébétés et apeurés par un féroce loup ayant les deux pattes avant en l’air, un cheval qui danse dans son trot, des oiseaux pris de joie ou de panique, un soleil confondu dans l’euphorie de ses brillants rayons en flèches cuivrées ou dorées, une fontaine dont le surplus coule en deux sources, une masure qui émerge à peine de ses blés drus et hauts…

Il restera cette plume alerte et experte qui hume l’odeur du pays, répandant au loin son parfum et ses nombreux bienfaits.

Dans ses écrits c’est le monde rural qui est en fête, la contrée paysanne baignant dans l’allégresse, arborant ses plus beaux habits et belles couleurs qui séduisent le monde et donnent vie à la nature.

En 1957, lorsqu’il décida de publier, à travers toute la planète, cette nouvelle intitulée L’homme qui plantait des arbres, écrite déjà trois ans plus tôt, Jean Giono se donnait alors, sans vraiment le vouloir ou le savoir, la dimension d’un véritable ambassadeur de la nature.

Ainsi, la réputation d’Elzéard Bouffer, le héros de la nouvelle, allait dépasser ce seul territoire à reboiser dans le Vaucluse français. Et toutes les nations se sentaient concernées à telle enseigne qu’on cherchait par tous les moyens à connaitre ce planteur d’arbres bien imaginaire.

Par millions, ils prenaient conscience de la grande utilité de l’arbre dans leur vie quotidienne. Giono était déjà aux anges. Depuis, il n’est plus redescendu de son nuage. Il flotte toujours dans notre mémoire à mesure que le vent farfouille dans les feuilles de ces arbres plantés suite à cette amicale ‘’ injonction’’.

Une belle initiative qui donne encore vie à l’auteur de Colline.

-

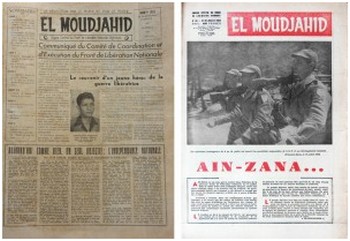

Kateb Yacine / Déjà auteur à 17 ans !

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 3 commentaires

Oh oui, à juste 17 ans ! Et encore adolescent ! Il aurait pu rejoindre sur ce glorieux registre Honoré de Balzac et autres lumineuses plumes ! Mais, c’était sans compter avec la révolution et ses nombreuses contraintes. Les quelques mois qui séparent les deux auteurs de renom démontrent, à l’évidence, à quel point « aux âmes bien nées, la valeur n’attendra point le nombre des années ».

Oh oui, à juste 17 ans ! Et encore adolescent ! Il aurait pu rejoindre sur ce glorieux registre Honoré de Balzac et autres lumineuses plumes ! Mais, c’était sans compter avec la révolution et ses nombreuses contraintes. Les quelques mois qui séparent les deux auteurs de renom démontrent, à l’évidence, à quel point « aux âmes bien nées, la valeur n’attendra point le nombre des années ».En effet, c’est en 1948, aux Editions ‘’En Nahdha**’’ que Kateb Yacine publia son premier titre, intitulé ‘’ Abdelkader et l’indépendance algérienne’’, juste après avoir tenté un premier essai avec son recueil de poèmes ‘’Soliloques’’ chez Thomas – Bône (1946). Ce fut donc tout juste une année après les sanglants massacres du 08 Mai 1945.

Kateb Yacine habitait alors Sétif. Chez ses parents, bien sûr. Il y avait comme tous les algériens défilé dans ses rues bondées de monde, crié son malheur et misérable condition d’indigène spolié de son territoire, richesse, liberté, langue et dignité.

La deuxième guerre mondiale livrait l’Alsace et la Lorraine de nouveau à la France. Dans le même sillage, l’Algérie réclamait à la France l’intégralité de son territoire et identité. Au niet catégorique français répondront intempestivement ces manifestations sporadiques algériennes.

Et ce fut donc ces mouvements de foule continus, entre autres, à Sétif. Kateb Yacine y était, drapeau main. Comme tous ses concitoyens qui auront échappé à la mort plus que certaine, il sera incarcéré.

Sa détention aura duré cinq longs mois. Il ne dut sa libération que sous caution d’une intervention parentale affiliée au secteur considéré, dont il usera d’ailleurs à bon escient.

Sitôt libéré en léger différé et en l’absence du moindre délibéré, le rebelle restera toujours fidèle à ses idéaux et aux grands héros de la révolution algérienne.

Afin de l’aborder par le bon bout, il remontra jusqu’aux sources et origines du mouvement national algérien, consacrant tout un livre à celui qui fut le véritable fondateur de l’état algérien moderne.

Bien qu’encore tout jeune adolescent, il écrira ce somptueux ouvrage complètement consacré à l’Emir Abdelkader, contenant en tout et pour tout moins de cinquante pages.

Et dès l’incipit, il met son monde au contact de ce véritable monstre, à la fois, combattant, cavalier, auteur, poète, exégète, penseur, guerrier, stratège et homme de loi et de foi…

Pour aller droit au but, il paraphrase son héros grâce à cette citation de grande qualité littéraire et utilité civique publique considérable: « C’est par la vérité qu’on apprend à connaitre les hommes, et non par les hommes qu’on connait la vérité… ».

Ainsi, le commentaire qui suit résume à lui seul tout le contenu de l’ouvrage. Il y est écrit, je cite : ‘’Cette parole suffit à éclairer le fond même de la vie et de l’action d’Abdelkader’’.

C’était une façon bien singulière de présenter son grand héros, cet ‘’homme de piété, de goût et de bon conseil’’. Le reste de l’ouvrage portera sur son combat, sa résistance, sa bravoure, ses séjours (en France et en Syrie), son traité, son œuvre de grand intérêt pour de nombreuses communautés…

En 1883, peu avant sa mort, à Damas, l’Emir Abdelkader faisait ce souhait : « Je ne doute pas que l’Algérie accomplira son destin ».

Depuis, le destin de l’auteur est resté toujours lié à celui de son héros, accroché aux basques de l’œuvre de grande importance et qualité extraordinaire qu’il aura réalisée pour l’histoire et pour le pays. Seulement, dans l’intervalle, une belle et très érudite plume venait de naitre.

Il ne lui faudra pas plus qu’une petite brochette d’années afin de mieux s’affirmer, d’éclore convenablement et complètement, peaufinant et confirmant à mesure que les jours passent sa véritable ascension et indéniable promotion.

Avec Nedjma, son étoile brillera sous d’autres cieux, bien plus loin que son pays, l’Algérie. Il était à la recherche de cette lumière afin de bien éclairer avec son chemin et celui qui mènera juste quelques années plus tard à l’indépendance de son pays.

Ensuite, ce fut des titres à la série, tous aussi remarquablement bien écrits les uns comme les autres ; chose qui lui valut d’être longtemps porté en véritable héros en dehors des murs algériens et surtout d’être cité parmi les cinquante et une personnalités –presque toutes de grandes plumes- ayant les plus compté dans la vie de Jean Daniel***.

A l’indépendance de l’Algérie, Kateb Yacine dont Nedjma sera considéré le texte fondamental de la littérature algérienne d’expression française, n’ouvrira paradoxalement droit ni au ‘’Panthéon littéraire algérien’’ grâce à ses magnifiques œuvres ni même à la juste récompense du tribut payé à la révolution.

Lui-même, d’ailleurs, n’en voulait pas. Juste quelques pièces de théâtre meubleront son temps pour tenir enfin le coup, avant de tirer sa révérence dans la plus totale indifférence, solitude et grande ignorance de la sphère politique et culturelle de son pays.

Cet état d’esprit n’était donc pas nouveau pour lui. Déjà, du temps de Boumediene, le natif de Guelma n’était d’ailleurs pas en odeur de sainteté avec ce fils du pays qui muselait toute idée contraire à la sienne.

Et de nouveau, ce fut l’impasse pour lui. Elle durera d’ailleurs de bien longues décennies. Nedjma brillait bien plus ailleurs qu’en Algérie. Elle illuminera d’ailleurs tout son monde. Son auteur était resté depuis bien muet ! Circonspect !

Même si en 1976 il aura droit à quelques discours de circonstance ou de convenance, le temps de pimenter la dernière mouture de la charte nationale, revue et corrigée en 1986 avant d’être complètement remise en cause avec l’avènement de la constitution de 1989.

Ce fut donc l’année du décès du maitre de Nedjma. Juste quelques mois seulement après son adoption. Mais, notre auteur, gravement malade, ne survivra pas longtemps à cette parenthèse de l’ouverture politique et médiatique, aussitôt refermée comme ce fut de coutume, hier et jadis.

(*) Corneille – Le Cid.

(**) Kateb Yacine – Abdelkader et l’indépendance algérienne, Editions En Nahdha (1948) ; réédité en 1983 par le SNED (Algérie).

(***) Jean Daniel – les Miens folio- Gallimard – 2010. -

Des Auteurs et de leurs Œuvres

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 4 commentaires

En préfaçant l’ouvrage de Laurent Gagnebin* relatif à la critique de l’ensemble de son œuvre, Simone de Beauvoir devait conclure par : « On me lira mieux, vous ayant lu. C’est de grand cœur que je vous dis : merci ! »

L’ouvrage en question s’intitulant « Simone de Beauvoir ou le refus de l’indifférence » ouvre sur un chapitre introducteur titré au travers « Une vocation » avec en prime, comme cerise sur le gâteau, cette question pertinente : pourquoi Simone de Beauvoir et non Sartre ?

Comme conclusion à cette très courte préface, on ne peut trouver mieux au plan de la réflexion, de la concision et de la précision. L’auteur, objet de la critique littéraire, se donne donc la pleine mesure de profiter de la critique qui lui est réservée et annonce déjà cet effet de synergie entre son œuvre et le titre qui en fait la critique.

Du coup, préfacer sa propre critique relève de ce grand fair-play littéraire dont Simone de Beauvoir s’est drapée pour démontrer le sens de cette capacité à d’abord assumer les observations, remarques, comparaisons et conclusions de son critique littéraire.

L’approche étant remarquablement bien menée. La finalité de ce travail ne pouvait inexorablement que vraiment plaire aux deux auteurs, celui dont les ouvrages auront été passés au crible en premier.

D’où d’ailleurs, cette petite conclusion en guise de remerciements. De compliments !

Entre ces deux auteurs, l’œuvre de l’un est l’objet d’un diagnostic que contient l’ouvrage de l’autre : son critique littéraire. Quant à lier l’incidence de la critique littéraire sur la lecture de l’œuvre complète de l’auteur objet de cette « rétrospective », il y a incontestablement de la sagesse dans les propos de cette grande Dame de Lettres.

On ne pouvait donc trouver meilleur moyen d’aborder pareil sujet, trop compliqué et assez difficile à cerner dans son ensemble. Surtout que leur avenir littéraire est du coup bien lié.

Cependant cette même question pose problème entre auteurs algériens et se trouve être très différente de l’exemple suscité dans sa configuration comme dans le fond.

La polémique opposant Rachid Boudjedra à Yasmina Khadra, deux auteurs assez prolifiques, du reste, lors de la tenue du Salon du livre (17ème SILA), en donne, en effet, cette preuve irréfutable que la donne littéraire algérienne est vraiment bien différente.

À l’inverse de l’exemple donné en introduction, le climat régnant entre auteurs algériens, à un haut niveau surtout, demeure assez violent, suspicieux, très complexe et bien dangereux pour la littérature algérienne.

Chacun d’eux fait de son livre son propre territoire, sa seule médaille, son unique logis, son exclusif Paradis, son grand fusil, ses propres galons, ses seuls mérites et tout un univers bien gardé.

On aura à distance taquiné l’autre, peut-être sans le vouloir discuté avec lui, indirectement, à distance et à couteaux tirés, provoqué son semblable, chambré cet autre auteur et bien indisposé tout son monde.

Le tout était de paraitre comme le plus fort, le meilleur de tous, le plus lu et plus considéré dans le monde, trônant son charme et étrennant son grand palmarès alentour et plus loin à l’horizon ou du manoir.

Ils nous auront fait oublier, l’espace d’une querelle byzantine, tant de belles plumes nominées et très distinguées, nobélisées et très bien valorisées.

La raison ? Ce sont eux qui se considéraient être les meilleurs –ou tout comme- en Algérie, nous brouillant la vue au loin et nous prenant en otage dans leurs abyssales analyses stériles, de leadership inconséquent et inconvenant.

Celui-ci traite celui-là de tous les noms d’oiseaux, alors que ce dernier répond au premier d’une manière moins élégante, plutôt malveillante. Et les deux versent intempestivement dans ces diatribes violentes et à peine injurieuses, indignes de ce haut rang qui est le leur.

Et dire que le premier avait honorablement fait le maquis et que le second venait depuis quelques années seulement de prendre sa quille, en leurs qualités respectives d’ancien maquisard et de haut gradé militaire.

Etait-ce cet uniforme qui leur donne toutes ces formes et trajectoires bien difformes pour aussi dangereusement ternir cette image de marque de la littérature algérienne qui peine déjà à trouver ses bonnes marques à l’étranger comme à l’intérieur du pays?

Aller jusqu’à se traiter mutuellement de tous ces noms et mauvaises expressions ; en fait : d’être ‘’tout sauf un écrivain’’ pour l’un, et de taxer celui-là ‘’d’être dans la contrainte’’ ne relève-t-il pas de cette insulte à la littérature ?!

Et pourquoi donc en arriver là ? Pourquoi pour l’un se mouvoir en censeur de toute une collective histoire bien glorieuse et très civilisatrice, et pour l’autre se cacher derrière cette fonction officielle et aura propre à cette « ouverture occidentale »?

Le peuple algérien n’a que foutre de ce que peut bien penser Gabriel Garcia Marquez des auteurs algériens et de la littérature algérienne. Il veut juger lui-même, par ses propres moyens, de leurs œuvres complètes sur pièce et sur place, et surtout de leur intérêt à porter très haut l’étendard algérien dans ce ciel de belles lettres et de grandes merveilles scripturales.

Un salon du livre à hauteur de celui qui se tient chaque année à Alger n’a que faire de ces « tirs à boulets rouges » dont participent à longueur de temps des plumes trempées dans la haine de l’autre, sans jamais élever le niveau de notre littérature.

Le « fauteuil » de littérature est très mouvant et bien chavirant, nous n’en voudrons pour preuve que ce prix Nobel qui change chaque année de titulaire.

Et s’il reste cet objectif que convoite toute plume confirmée et bien affirmée, seule la sagesse des propos et des acteurs intéressés à côté de leurs œuvres de mérite peut bien y mener un jour.

Ici, nous sommes bien loin de cette conclusion relative à cette très subtile et honnête préface de Simone de Beauvoir.

On dirait qu’on aborde un autre sujet, qu’on dérape sur un autre terrain, qu’on s’installe dans un autre univers !

Revenons donc vite à notre belle littérature … ! On était sur un terrain miné !

-

Cheikh Embarek, notre sympathique Salazar !

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 6 commentaires

Du haut de son un mètre quatre-vingt-quinze, il ne pouvait être que le chef de tout son monde. Très grand de taille, il l’était également par le Savoir.