Rocher de Sel », entre miel et fiel

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 1 commentaire

________________________________

Bien souvent le coup de hasard n’est que le produit d’un bonus de la providence ! L’apport de la chance à saisir y est vraiment grand. Même si l’impact de la pure coïncidence y est, lui, prédominant. Il reste que l’un ne va pas sans l’autre.

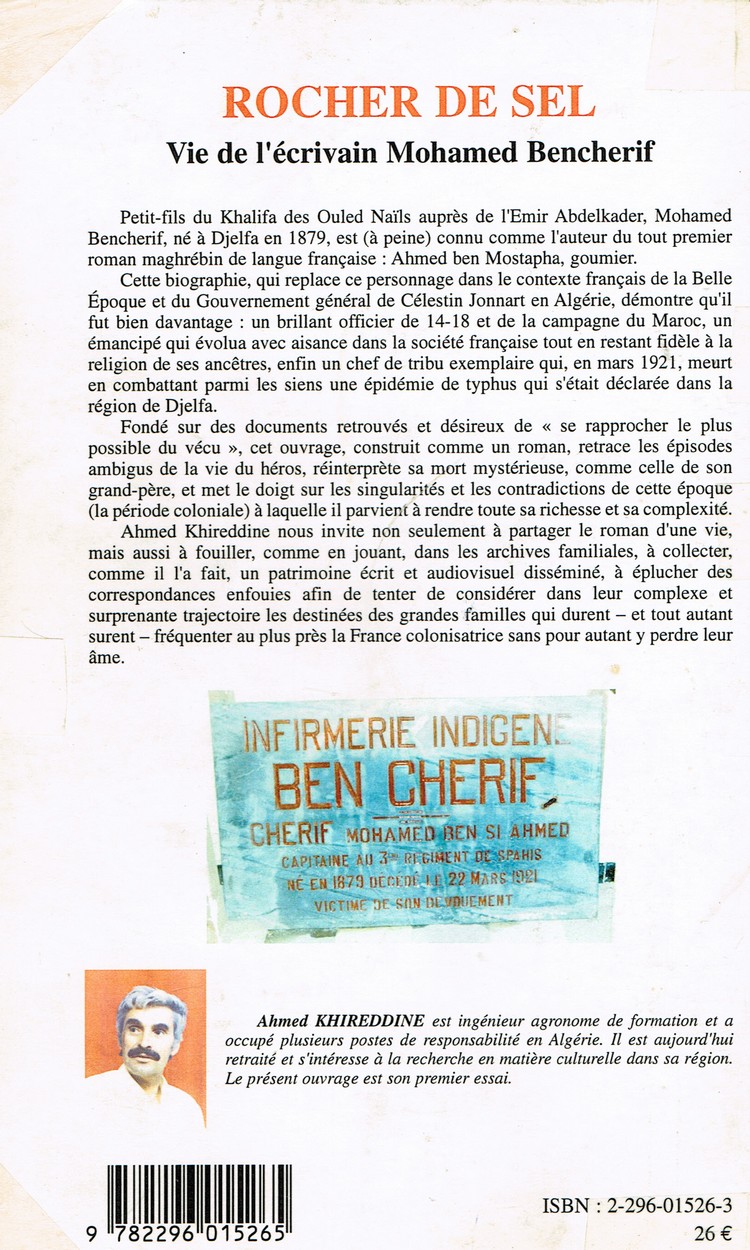

« Les paroles s’en vont, mais les écrits restent ». C’est, en fait, de l’écriteau « INFIRMERIE INDIGENE » furtivement déniché au Musée local de Djelfa que l’auteur –voulant sans doute lui trouver son prolongement dans l’histoire de la contrée- s’engagea dans sa splendide aventure qui le mènera à Ain-Maâbad (Djelfa), pour ensuite se diriger vers le « Rocher de sel ».

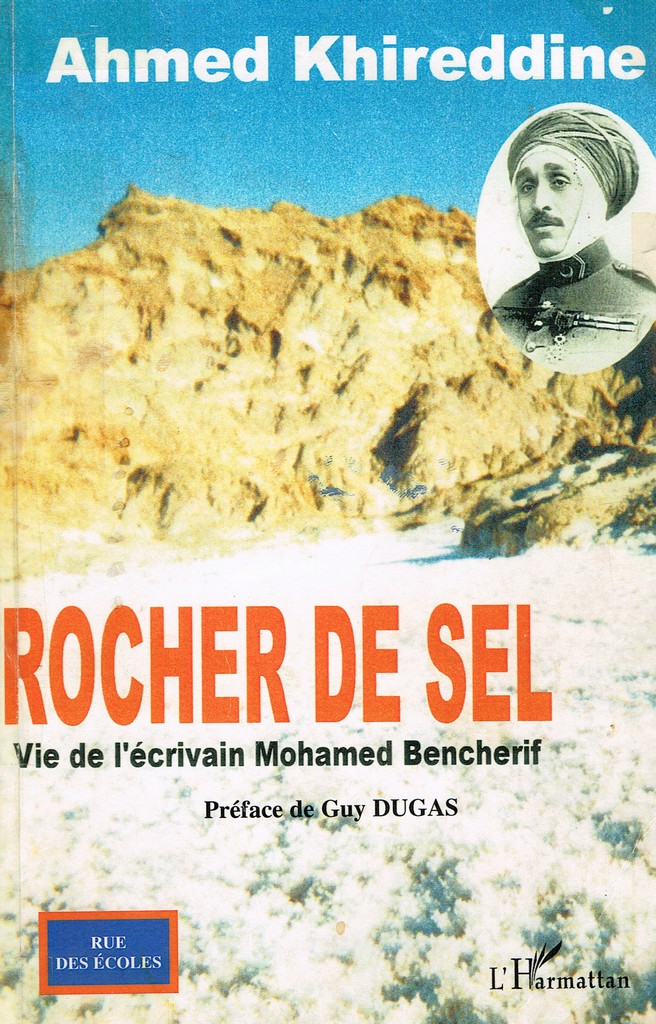

Le titre « Rocher de sel » renvoie au bourg de naissance du premier romancier Maghrébin de la langue française*. Il s’agit d’un descendant de la famille Bencherif, portant autrefois le nom de Mohamed Bencherif (1879-1921), capitaine au sein de l’armée française mais surtout doyen des écrivains Algériens.

Il relate un combat pour la vie pour un indigène qui fut le pur produit de la prestigieuse école de Saint Cyr. Mais aussi celui d’une plume d’une grande tente des hauts-plateaux et de la steppe Algérienne. Là où le souffle du vent siffle à pleins poumons et en toute liberté. Jusqu’à remuer dans les regs des terrains ocre et nus qui séparent le Tell du Sahara, la terre arable des plaines intérieures du sable fin du grand désert.

A mi-chemin entre le récit et le roman, le réel et la fiction, la biographie du soldat et le portrait de l’écrivain, l’histoire d’un « valet du pouvoir » et celle d’une plume « plutôt bien indigène », ce Rocher de sel déterre tout un passé d’une famille et sa région afin de faire ressusciter des fins fonds de la steppe la légende du premier écrivain Nord Africain.

Sonder à postériori le personnage central de son roman en vue de pouvoir en constituer une approche qui colle le mieux possible au portrait-type de ce fils de Bachagha, était pour l’auteur de cet ouvrage d’une rigueur telle que la phase documentaire ayant intervenu dans la conception de Rocher de sel paraissait des plus denses, des plus longues, et surtout bien fouillée et très argumentée.

L’idée d’explorer une telle piste –au demeurant pratiquement méconnue même si l’aventure en fut des plus exaltantes- relève plutôt du souci du détail dont fut animé l’auteur du récit/roman, en sa qualité de natif de la région considérée, mais aussi de par son statut de chercheur versé dans le domaine culturel à temps perdu ou à ses heures de repos.

Cet agronome de formation, retraité du secteur public, Ahmed Khireddine, dont le manuscrit de son ouvrage avait été au préalable préfacé, annoté et corrigé par Guy Dugas, professeur

de littérature française et comparée de l’université Montpelier III, avance dans le liminaire de son titre que son « essai est un devoir de mémoire » envers celui qui fut victime comme de nombreux semblables de « l’oubli collectif », fut-il encore cette toute première plume Maghrébine d’expression française, celle venue au monde au cours de la seconde décennie du siècle dernier**.

Déjà, la remarquable préface en situe d’abord et à tout hasard, à la fois, le très dense contenu truffé de son volet documentaire mais aussi la véritable complexité d’un tel ouvrage, destiné avant tout à recomposer le puzzle de l’arbre généalogique de la famille Bencherif, et surtout à l’effet de faire un sérieux éclairage au sujet d’une fine plume des grandes tentes steppiques de nos hauts-plateaux agro-pastoraux.

Selon les termes mêmes de la préface, cet ouvrage « restitue l’oncle à son neveu » et les deux, ensemble, à l’Histoire de l’Algérie indépendante. Il s’agit –poursuit-elle- dans son logique enchainement d’un « travail modeste mais très profond » ; car fort documenté et très fouillé, supports administratifs et photos de famille à l’appui.

Cependant, le préfacier tient à souligner le caractère assez singulier de « la trajectoire complexe de la destinée des grandes familles » qui durent « fréquenter la France au plus près sans forcément trahir leur patrie ancestrale » ; raison pour laquelle il titra son introduction par cette expression plutôt très originale et assez paradoxale : « Réconcilier le goumier et le Moudjahid ».

Dans le cours normal de l’histoire du pays, le combat de la famille Bencherif est étudié et décortiqué sur pas moins de quatre générations astucieusement réunies dont notamment celle du grand-père, Khalifa de son état auprès de l’Emir Abdelkader, de son petit-fils Mohamed, écrivain et néanmoins officier au sein de l’armée française, et de son arrière-petit-fils Ahmed, devenu plus tard Moudjahid mais aussi ex grand commis de l’Etat Algérien, celui désormais libre, indépendant et souverain.

Très souvent, un simple indice aide à remonter de fil en aiguille le long itinéraire de toute une vieille histoire. A l’épreuve du temps, la mémoire se fait manu militari convoquer pour appuyer des documents, confirmer des dires, interpréter des actes, désigner des noms et identifier des lieux, déchiffrer des symboles, traduire des signes ou donner un sens à des insinuations, expliquer des comportements restés ambigus, témoigner des faits avérés, élucider des situations complexes et faire parler des chiffres immuables, des archives très anciennes et des photographies souvent immortelles.

C’est donc à l’épreuve de ce fastidieux projet et non moins fabuleux exercice de conscience, très ambigu et assez compliqué du reste à mettre en harmonie et en œuvre, que l’auteur Ahmed Khireddine s’est consacré, en s’engageant dans son extraordinaire entreprise ayant pout but de faire renaitre à la vie une aussi méconnue plume d’expression française que le temps a malencontreusement ignorée et minorée et très tôt enterrée ou manifestement jetée à l’oubli.

Dans cet ouvrage, l’auteur, fils de ce pays de nomades, un des leurs, parmi ceux très intéressés à exhumer cette grande culture de la région, s’attaque de front à son Histoire ensevelie sous le poids de tant d’années ou perdue au sein de cet immense territoire du « Monde des Grandes tentes ».

Celui souvent tenté de changer à chaque fois de domicile et de faire dans cette obligatoire et permanente « transhumance », en quête de pâturages et de gains substantiels à engranger par ces tribus vivant essentiellement d’une économie agro-pastorale.

Il eut cette ingénieuse idée de faire ressusciter l’auteur disparu –surtout à travers son œuvre pionnière restée plutôt inconnue au sein de sa famille et dans son propre jardin et pays- au prix d’une louable tentative qui aura eu le privilège de recouvrer à la steppe son produit du terroir et label littéraire.

Articulé autour d’une douzaine de thèmes inégalement répartis en termes d’espace qui leur est consacré et un épilogue en guise de synthèse, ce titre est riche de près 280 pages dont quelques unes servant juste de support d’images de famille, réunies et illustrées pour les besoins de sa confection.

Ecrit dans un style léger, plutôt fin, alerte, simple, vif et incisif, propre au véritable récit, cet ouvrage dont la trame a été brillamment imagée, incarne manifestement le métier du journalisme d’investigation confondu avec celui d’un vrai romancier.

Ainsi, les quelques « fragments de la vie de son héros » restés encore obscurs ou « assez confus », faute de documentation, auront été savamment comblés et astucieusement rassemblés grâce à cet esprit purement romanesque au sein duquel l’auteur du Rocher de Sel se découvre cette « noble vocation ».

Pour une première, ce fut une véritable réussite ! Presque totale ! Tant ce travail mené d’arrache-pied en amont a beaucoup servi, grâce à sa richesse documentaire, à dénouer l’écheveau mais aussi à apporter un sérieux éclairage sur une généalogie ayant vécu au cœur d’un combat d’une aussi ancienne Nation qui s’est longtemps battue pour le recouvrement de son indépendance et territoire.

Mohamed Bencherif, né à Djelfa en 1879, petit-fils du Khalifa des Ouled Naïl auprès de l’Emir Abdelkader, est plutôt peu connu dans le monde de la littérature. Bien qu’il fût l’auteur du tout premier roman Maghrébin de la langue française (‘’Ahmed Ben Mostapha, goumier’’), sa réputation ne se situe cependant pas au diapason de cette haute distinction que devrait normalement lui conférer l’encre prolifique de sa plume habile.

Cet indigène privilégié, de « souche vraiment émancipée », dont la famille devait plus tard vivre dans la périphérie immédiate de la Grande Cour du pouvoir colonial, a toujours évolué avec une certaine aisance au sein de la société française, même s’il restera fidèle à la pratique de la religion de ses ancêtres, l’Islam en l’occurrence.

Ce premier livre de Mohamed Bencherif fait l’éloge du goumier. Aussi, autant dans l’histoire racontée à son sujet par Ahmed Kheireddine dans l’ouvrage Rocher de Sel, autant dans celle se rapportant à son grand-père Si Cherif Ben Lahrèche, Khalifa des Ouled Naïl auprès de l’Emir Abdelkader que véhicule une mémoire collective loin d’être éteinte ou affectée par le temps, la mort de l’un comme de l’autre parait des plus mystérieuses et fort énigmatique. La fidélité du premier-nommé à la religion Musulmane tout comme celle de son aïeul à l’Emir Abdelkader peuvent-elles être –à elles seules- les véritables causes de leur disparition ?

L’histoire de la mort suspecte du (tout premier) capitaine indigène de l’armée française comme celle du tout dernier Khalifa de celle de l’Emir Abdelkader (son grand-père) se recoupent et se ressemblent jusqu’à en jeter le doute sur la version officielle de leur interprétation.

Et si le petit-fils est mort en combattant parmi les siens en 1921 cette redoutable épidémie du typhus qui s’est déclarée dans la région de Djelfa, le grand-père, lui, l’aura été semble-t-il au cours d’un guet-apens monté contre lui par les autorités militaires d’occupation.

Faut-il également souligner que le vrai virage de la famille des Bencherif se situe au moment où cet aïeul prit pour épouse une captive européenne convertie à l’Islam. Le brassage des cultures le poussera à plus tard offrir l’hospitalité à Eugène Fromentin, lequel parle abondamment de lui dans son ouvrage ‘’Un été dans le Sahara’’.

Rocher de Sel à qui revient ce grand mérite de recomposer la trame assez dense de l’itinéraire historique de la famille des Bencherif se propose d’interroger les épisodes ambigus de la vie du héros (Mohamed Bencherif) en interprétant sa mort comme du reste celle de son grand-père, grâce à des singularités souvent contradictoires qu’il a su expurger des fins fonds d’une mémoire encore valide au sein de ce pays des grandes tentes.

Sa proximité avec l’autorité coloniale lui a permis de connaitre non seulement le gouverneur général Célestin Jonnart et ses nombreux subordonnés ou affidés mais aussi de grands hommes d’art et de lettres de l’époque, à l’instar d’Eugène Fromentin et Etienne Dinet et autres auteurs de renom. Il en résultera une assimilation presque contre-nature qui expliquera en partie la mort douteuse de ces deux indigènes hors du commun.

Entre miel et fiel, Rocher de Sel est cette fenêtre sur l’histoire de la famille des Bencherif qui puise sa sève (ou réserve) bien loin de cette littérature d’investigation et de régénération du vécu ancien de la région. Il (l’auteur) aura su mettre au goût du jour une époque surannée qui aura manqué de peu d’étouffer une plume aussi célèbre que plutôt méconnue qu’a enfantée la localité de Ain Maabed.

N’eut été la dédicace*** de choix faite par l’auteur de l’ouvrage en l’honneur de son Excellence, Monsieur l’ambassadeur de France à Alger, à l’occasion de la visite de cette haute personnalité diplomatique au lieu de résidence de Mohamed Bencherif, ce livre autrefois étalé à même le sol chez son garde-chiourme de bouquiniste de la capitale n’aurait probablement jamais effleuré ma sensibilité ou attiré mon attention à l’effet de m’imprégner de son contenu et de vous en livrer par conséquent, bien plus tard, mes impressions et commentaires à son sujet.

----------------------------------

(*) – Mohamed Bencherif, premier romancier Maghrébin d’expression française, Saint-Cyrien, capitaine de l’armée française et Caïd de Ain-Maabed (1879-1921).

(**) – Il est l’auteur de :

Aux villes saintes de l’Islam (Paris – Hachette – 1919

Ahmed Ben Mostapha, goumier (Paris – Payot 1920).

(***) – En date du 29 janvier 2011, Son Excellence, Monsieur Xavier Driancourt, était en visite à la résidence de Mohamed Bencherif à Ain Maabed (Djelfa), occasion au cours de laquelle Rocher de Sel de Ahmed Khireddine (Paris- L’Harmattan – 2006) lui fut dédicacé sur site par son auteur dont ci-contre une copie de la dédicace.

Commentaires

-

- 1. djilali deghrar Le 12/10/2016

Cher Djilali,

Bonjour, Toujours égal à toi même, merci de nous avoir gratifié de ce grand récit qui nous rappelle une certaine nostalgie.merci encore, la finesse avec laquelle tu as écris cet article nous rappelle également tes manières, tes gestes et surtout ta façon de t'accrocher et de persévérer pour faire passer ou transmettre ton message.

Djilali, à bientôt et encore merci

Ajouter un commentaire