Articles de algermiliana

-

Dick Annegarn / Coutances

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Miliani2keur

- 5 commentaires

Mais Qu'es-ce que je suis venu faire ici entre deux vacances..."

-

Les cèdres : tout est à craindre !

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 2 commentaires

Transmission d'une chronique réalisée sur la cédraie d'El Meddad de Theniet El Had

Transmission d'une chronique réalisée sur la cédraie d'El Meddad de Theniet El HadMême dans son état sauvage, la nature reste captivante, clémente, fascinante, vraiment séduisante et très généreuse. A contrario, tout être humain connu dans cet état isolé et abandonné ou dans cet esprit traversé par ce courant dangereux, ne pense qu’à la détruire pour, au final, inéluctablement se détruire lui-même.

Mieux encore, ceux considérés dans leur mental plutôt comme « très naturels », ne font, eux aussi, parfois qu’emboiter le pas à ces gens un peu assez ou trop zélés dans leurs néfastes attitudes et comportements négatifs.

La nature, au travers de son beau couvert végétal, constitue incontestablement leur véritable souffre-douleur, tous pressés d’ailleurs de la déposséder de ses nombreux atouts, en vue de la dépouiller de son joli manteau, couleur herbacée, porté parfois l’été comme l’hiver, tel ce vert univers qui égaille nos plaines et enchante nos très hauts reliefs.

C’est justement au sein de nos imposants reliefs que le désastre écologique y est bien grand et que la catastrophe naturelle est des plus imminentes. Après ces riches plaines livrées sans merci aucun remord à ce béton envahisseur et très destructeur de notre environnement, voilà que le tour est venu de dévaster notre joli patrimoine forestier.

La forêt du Mont El Meddad qui surplombe imparablement la ville de Theniet El Had compte justement parmi ces autres merveilles de la belle nature, mais qui risque à terme de complètement se dénuder de sa grande verdure et très sobre habit végétal, tissé de cette fibre naturelle assez exceptionnelle.

Emmitouflée dans sa longue combe, creusée tout naturellement dans un relief qui se révèle déjà à fleur de peau, Theniet El Had, discrète et plutôt très inquiète au sujet de son avenir qui tarde étrangement à se manifester, se calfeutre dans ses haillons de très vieux guêtres pour regarder le temps lentement s’écouler, sans pourtant jamais pouvoir en profiter de ses nombreux bienfaits.

De Khemis-Miliana à Theniet El Had, la route qui s’élance et s’enfonce à l’allure d’une hyène vers le sud semble très rude. Sinueuse et nerveuse, elle coupe net par endroits, se trémousse, s’efface ou se retrousse dans ses cambrures, échancrures et autres fourrures de ses belles parures, à la manière d’un agneau gambadant gaiement ou d’un tout petit lièvre qui fait ses premiers pas, en s’adonnant à cœur-joie à son jeu innocent dont sa mère ne peut vraiment suivre la cadence et le rythme imprimés à ses répétés mouvements.

Traversant en coup de vent et à la foulée plusieurs collines et de nombreux valons, elle jouxte par endroits ces cours d’eau de rivières asséchées par mégarde ou par défaut de cette nature humaine qui ne sait malheureusement jamais profiter des indéniables opportunités qu’offrent pourtant ces hauts reliefs en matière d’emmagasinement des fortes chutes de pluie hivernales que connait à profusion cette région montagneuse.

-

Les raisons d’une comparaison

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 2 commentaires

***

Madame Taubira, l’ex Ministre de la justice au gouvernement français, est donc rentrée chez elle à vélo, tout en pédalant, en quittant à sa demande, cette haute fonction étatique. De plus, ce fut cette même bicyclette qui figurait dans sa déclaration de patrimoine d’avant sa prise de fonction, il y a juste une petite brochette d’années.

De l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie plus particulièrement, non seulement on n’a pas –sauf rares exceptions- ancrée dans nos esprits, pratiques et autres mœurs politiques cette haute culture de la démission et de la déclaration plutôt très sincère du patrimoine, mais, en plus, on prend souvent le temps et le soin de longtemps garder sur soi à la fois les clefs du véhicule de service mais aussi celles de la villa occupée pour les mêmes besoins !

La première –même à distance- vivait donc toujours parmi les basses catégories de son peuple, et elle y retourne présentement, toute contente de le servir désormais à plein-temps, aujourd’hui qu’elle s’est totalement libérée et complètement débarrassée de cette casquette qui l’occupait et l’indisposait bien souvent le côtoyer, en l’accompagnant encore plus longuement dans son quotidien, dans ses espoirs, dans ses menus mouvements, dans ses préoccupations et autres perspectives d’avenir.

Ce lien solide et indéfectible qui la liait sans discontinuité et sans la moindre barrière psychologique au petit peuple, n’ayant jamais entre-temps été rompu ou interrompu, lui permet cependant de reprendre de façon permanente la place qui lui sied et de continuer leur combat commun, à l’effet de faire triompher les mêmes valeurs sociétales que sous-tendent des objectifs préalablement établis et définis dans le temps.

Ce juste retour de l’élément à son groupe d’appartenance ou d’origine conforte ce dernier dans sa cohésion, union et organisation pour cimenter à jamais la relation de l’individu avec la communauté, et de faire pérenniser des valeurs sociétales très anciennes.

Dans l’autre cas de figure, celui purement algérien, cette ancestrale liaison et très féconde relation, entre ces deux composantes ou entités de la même société, n’a nul droit d’exister, dès lors le grand commis de l’Etat, aujourd’hui démis de ses fonctions ou ayant consommé son mandat, a depuis déjà très longtemps décidé de ne plus rejoindre sa grande famille politique et les siens ni même encore ce tout petit peuple avec lequel il aura auparavant vécu et appartenu ou alors celui qui l’aura un jour bien élu et porté aux nues !

Dans son subconscient, tout retour à la case de départ ou à cette basse société est un véritable retour à l’enfer de la mouise, à la hallucinante hantise, au douloureux passé, à cette histoire de misère, à une page usée qu’on a déjà refermée ou complètement déchirée, à un ancien conte qui n’est plus désormais d’actualité, à un sujet largement dépassé autant dans le temps que par les évènements …

Une récente étude dans ce domaine n’a-t-elle pas révélé à l’opinion publique que sur les 700 ministres qui ont eu à gérer les portefeuilles de la gouvernance du pays, plus de 500 d’entre eux se sont de leur propre gré expatriés en France et en Europe, alors le restant du groupe réside, lui, au sein de la capitale Alger, tournant carrément le dos au pourtant vaste territoire et autres braves gens de leurs anciens hameaux et tribus !

Mieux encore, tout nouveau sénateur ou récent parlementaire n’est-il pas analysé par nos sociologues comme un potentiel émigré, intra-muros et en puissance, sachant que son passage par la Capitale marquera cette halte, au départ toute provisoire, mais qui s’étalera démesurément et considérablement dans le temps, faisant naitre chez sa toute jeune progéniture ce refus sans appel ou inconditionnel de regagner leur masure au sein de l’Algérie profonde.

En échange à tout cela, l’un et l’autre auront intégré une toute autre nouvelle société qui s’est substituée à celle dont ils sont originaires, vouée désormais à l’oubli ou à la raillerie, sinon bien incompatible avec la réussite de leur modèle de vie et autres projets d’avenir.

Et il est donc normal qu’ils y construisent toutes ces villas belles et très cossues, cet avenir si prospère et y tissent, entre autres privilèges, toutes ces relations d’intérêt qui leur font perdre leurs vrais repères et parfois une si grande histoire.

Ainsi donc se croisent les chemins de celui-ci avec celui-là, celui qui revient à la raison et à vélo aux siens avec celui qui refuse de remettre les clefs de la villa et de l’auto de service en quittant à jamais sa fonction et région d’origine, celui qui se ressource encore parmi ce petit peuple dont il est toujours resté à son écoute avec celui qui a brulé la politesse à tout son monde en changeant de domicile, de statut et de philosophie dans sa vie !

Cependant, la véritable comparaison ne doit pas s’arrêter à ce niveau assez superficiel de la perception des différences nées de ces comportements sus-évoqués et relevés avec beaucoup d’intérêt, dans la mesure où ce sont les raisons d’attachement au peuple qui dictent la nature même de l’attitude fièrement affichée par ce responsable et ce constat pour le moins incompréhensible et accablant de cet autre élus ou commis de l’état.

La leçon que nous enseigne cet ex garde des sceaux, de retour aux siens à vélo à l’issue de sa démission pour raison d’incompatibilité de sa fonction avec ses principes, traduit une très forte notion de moralité aux sens multiples des valeurs humaines et citoyennes qu’elle véhicule comme la retenue, l’humilité, la dignité, la probité intellectuelle, la sincérité de l’acte politique, la continuité d’un combat juste et durable ainsi que tant d’autres enseignements qui vont dans le même sens pour épouser la même portée …

Tandis que celle retenue dans le second cas de figure ne fait, elle, par conséquent, que relever au grand jour cette absence criarde de culture politique qui est à la base de tous ces mauvais comportements humains, lesquels ne cadrent nullement avec les bonnes valeurs sociétales pour ne compter que pour des maux sociaux et attitudes négatives à au plus vite combattre et anéantir de nos manières d’agir et de nous comporter.

A l’origine de cette différence de taille dans le diagnostic de ces comportements humains, il y a donc ce retour obligé et surtout fondamental au peuple ou au simple citoyen quant à l’exercice de tout acte politique au sein de ces pays démocratiques, sans lequel rien ne peut se décider ou se concevoir, se projeter ou s’entrevoir au sujet de son tout proche avenir.

A contrario, dans l’autre société, celle dite sous-développée, tout se programme, se trame, se fait, se défait, se complote, se décide et se comptabilise au dépens, au détriment, dans le dos ou sur le dos d’un peuple visiblement marginalisé, ignoré, timoré, exclu et méprisé par une oligarchie qui profite de cette anarchie pour tenir court la bride à des citoyens longtemps dupés et sous-représentés ; chose dont tiennent beaucoup compte leurs très controversés « élus nationaux » pour ne jamais en référer ou à la limite tout juste le consulter.

À la fois véritable constituant et surtout seul Déterminant de poids considérable dans la vie politique des Grandes Nations, ce peuple dont il est ainsi fait référence au sein de ces sociétés évoluées, ne compte au sein de l’autre équation rapportée aux pays dits sous-développés que pour rien au monde, tant il n’est jamais associé à ces décisions que l’on prend très souvent en son nom !

Ainsi donc apparait au grand jour toute cette différence à faire entre un peuple civilisé et aguerri et cet autre si méprisé et trop avili, entre ce monde évolué et très éduqué et cet autre dévalué et très critiqué, entre cette société moderne et très pérenne et cette autre plutôt encore « indigène » et moins sereine, plutôt vivant à la peine !

C’est à l’aune des progrès qu’ils réalisent que sont jugés les peuples et la grande culture des nations auxquelles ils appartiennent. Et si « Les peuples n’ont que les dirigeants qu’ils méritent », c’est parmi ces mêmes peuples que naissent toujours les véritables héros et grands révolutionnaires qui font avancer leurs pays et prospérer les sociétés modernes.

Tout le secret de la comparaison furtivement tentée dans ce texte à la va-vite esquissé réside dans cette fameuse pédale qui fait progressivement avancer les deux roues du progrès du premier pays cité à un moment où un peuple si ancien comme celui de l’Algérie ne fait que ce rétropédalage qui le bloque si longtemps au sein de cette ère propre au moyen-âge.

Au nord de la Méditerranée, on y va à la force des jarrets ! Sur son rivage opposé, on est encore à l’arrêt !

-

Le haut niveau et le bas de gamme

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 2 commentaires

toutes les autres voix discordantes ou dissonantes. Il faisait à sa manière dans la critique, lui consacrant juste un espace sous forme de billet dans sa dernière page.

L’espace comptait pour moins qu’un réduit dans notre immense Sahara, et il aurait fallu tout le grand talent d’un rusé chroniqueur afin de pouvoir l’utiliser à bon escient et l’exploiter convenablement. Face à ce tout petit cagibi, perché très haut dans un endroit insignifiant et presque caché, d’une surface totale de 25 cm2 environ, il fallait user de l’immense talent de Boussaad Abdiche pour pouvoir trouver la brèche hypothétique à faire passer en même temps que le texte qui faisait rire ce message à grande portée politique, né de l’image véhiculée en arrière-plan de l’écrit considéré.

La gymnastique était de taille mais Abdiche, non plus, ne manquait pas de génie. Comme un prisonnier à l’étroit dans sa cellule, il arrivait tout de même à faire rigoler son monde et lui faire surtout passer un autre message entre les lignes. Beaucoup de jeunes accros au sport, faute de mieux, n’attendaient que son message dans le ‘divers’ du quotidien officiel, autrefois peu avare en mots qui intéressaient la basse-société, connue alors sous l’appellation de la classe prolétaire.

La gymnastique était de taille mais Abdiche, non plus, ne manquait pas de génie. Comme un prisonnier à l’étroit dans sa cellule, il arrivait tout de même à faire rigoler son monde et lui faire surtout passer un autre message entre les lignes. Beaucoup de jeunes accros au sport, faute de mieux, n’attendaient que son message dans le ‘divers’ du quotidien officiel, autrefois peu avare en mots qui intéressaient la basse-société, connue alors sous l’appellation de la classe prolétaire.C’était cette théorie de Marx qui ne nous quittait qu’à la tombée de la nuit, pour nous revenir illico presto à la moindre insomnie. Nous y étions tous réglés pour, et il fallait l’ingurgiter même si elle nous restait en travers de la gorge. C’était le parti-Etat ou l’état du parti qui voulait ça. Et nul ne pouvait déroger à cette règle bien générale. Boussaad Abdiche s’y conformait dans ses écrits, arrivant quand même à trouver cet espace nécessaire, lequel à la fois distrait et instruit, divertit et déglutit, construit et instruit, ne dérogeant pas à la règle ni ne dérangeant la haute sphère, puisque s’inspirant de l’usage des fables et des insinuations difficiles à pouvoir être décodées ou décryptées

On trouvait notre compte. Lui également. Le journal marchait bien. Le message du chroniqueur aussi. Le billet se monnayait contre argent fin et métal précieux. Sa cote ne cessait de monter jour après jour. Sa plume était en or pur, ne ratant jamais sa cible et ne faisant nullement dans les décors. En deux très courtes phrases, il arrivait à dire l’essentiel d’une synthèse de tout un livre ou même parfois tracer l’itinéraire d’une vie entière. Ce confrère était un journaliste très habile, très conscient de l’utilité de la portée de ses billets et de la profondeur des remous qu’ils suscitent ou provoquent.

Il avait le flair d’un chien de chasse très adroit dans la récupération de son gibier, en plus du sens élevé de cet humour qui vous fera désopiler la rate même dans votre tombe. Ce furent probablement ces deux qualités littéraires qui bernèrent longtemps nos hommes politiques de l’époque lesquels le laissèrent faire, emportés tous par l’euphorie ou la joie immense que provoquaient chaque jour ses délicieux billets. Lui, en vieux singe, montrait ses dents de lait pour en dissiper le contenu ‘’plutôt dangereux’’ du billet la veille pondu ou celui paraissant au petit matin du jour suivant. Sous le couvert de l’amusement, il jouait à son numéro, se jouant de tout son monde !

Et s’il était payé comme pigiste, il aurait certainement crevé bien avant même cette fin de mois synonyme de la solde. Tant l’encre qu’il aura gaspillée n’aurait probablement jamais suffi à faire une grosse tâche sur un cahier d’écolier tenu par un tout médiocre élève. Il savait qu’il faisait rire son monde d’en haut, raison pour laquelle il ne manquait pas d’interpréter la vie bien autrement en faveur de l’autre monde situé, lui, au bas de l’étage du long escalier social de l’Algérie.

Ce fut donc ce haut niveau du message extraordinairement pondu par le billet du chroniqueur qui tranchait fondamentalement avec cette maladroite manière de communiquer du journal. Ainsi, juste une opale en papier brillait de tout son luxueux éclat sur tous ces galets, faisant de l’ombre sur l’ensemble du fleuve qui les charriait. L’artiste prenait souvent à contre-pied tout son monde haut placé grâce à ses pirouettes littéraires qui le déroutaient, l’envoyant sur le pré cueillir ses magnifiques roses pour un bon moment avant de revenir à lui-même.

De sa toute petite lucarne, misérable prison littéraire, il nous alimentait en ces jets de lumière et d’encre scribouillée qui nous donnaient des airs de folie, de liberté et de joie immense de vivre, bien durable. Il était notre conteur, le sage du village, le véritable expert en la matière. On l’écoutait parler à distance et s’impatientait de renouer avec son article du lendemain. On n’ouvrait pour ce faire même pas le journal. On allait directement à cette page 24, en retournant carrément le fameux quotidien.

A lui seul, il symbolisait toute l’opposition au sein de ce journal où il était –il ne faut tout de même pas l’omettre- pratiquement impossible de placer le moindre signe de travers, encore moins d’utiliser ce fameux journal comme une quelconque tribune politique ou même médiatique au service d’intérêts étroits ou personnels. Boussaad Abdiche y était comme un somptueux coq. Bien hardi ! Seulement dans son tout petit et étroit poulailler, et sans la présence de la moindre poule. Il hurlait son malheur, ruant sur son brancard, avec comme seul support la minuscule tribune de son encart, cadré et bien encadré.

Il y était donc tous les jours, là, armé de sa seule plume qui versait son encre, couleur miel-fiel, afin de distraire avec ces autres gens haut placés et nous inspirer, nous autres, dans notre quotidien évanescent et déliquescent. Il savait nous emporter bien loin dans sa magique et très fouillée imagination, jusqu’à faire en sa belle compagnie ce grand et plaisant trajet au

travers de toutes ces longues travées de notre immense univers. Parfois, à la cadence de ses saccadés vers ! Il y était génial et bien impérial. Puisque sachant dire beaucoup de choses en peu de mots. Dans son réduit espace de communication. Avec beaucoup d’art et non moins de métier, il nous tenait en haleine, maitre de notre destination. Sans la moindre obstination de notre part. En toute compassion avec notre malheur continu. En toute circonstance et parfaite connivence.

On y était, nous aussi, bien branchés. Très convaincus de ces dits, déballés à moitié-mots, faute d’espace nécessaire justement. Le talentueux billettiste ne manquait pas de cet humour corrosif qui faisait, à lui seul, toute la différence par rapport aux autres, le plaçant bien au dessus de tout son monde. Tant ses menus et très brefs écrits étaient d’une excellente qualité linguistique et littéraire, en plus des messages très puissants qu’ils dégageaient ou suscitaient. Ses billets étaient tellement concis et précis mais très bien écrits que nous, ses lecteurs attitrés, les attendions toujours avec cette patience d’un loup affamé guettant au loin le moindre mouvement de sa proie préférée. A mesure que le temps s’égrène, ils deviennent encore plus succulents, ayant entre-temps bien mûri à l’ombre de l’absence prolongée de leur maitre, depuis disparu de la circulation et nous léguant en guise de trésor ses phrases devenues bel et bien éternelles.

De mémoire de jeune cadre que je fus à l’époque, je retiens deux de ses nombreux billets, qui me procurent encore à ce jour toute la sensation que j’éprouvais si bien autrefois. Sous le titre de la responsabilité, il écrivait un beau jour : « Elle est comme une rose. Ceux convaincus de sa vertu l’arrosent tous les matins. Les autres s’empressent déjà de la cueillir toute verte ». Plus tard ou bien plus tôt, je ne sais vraiment l’ordre chronologique de la parution des deux papiers, il titrera son billet par ‘’Le sous-développement ». Le texte était ainsi conçu : ‘’ Une ribambelle de garçons mal lavés qui courent les rues, cela fait déjà tiers-monde …

Un amalgame de voitures luxueuses qui n’arrivent pas à démarrer faute de route, cela fait tout juste sous-développement… !’’. Près ou plus de trente ans plus tard, les deux textes considérés, même très courts et presque télégraphiques, provoquent en moi cette même émotion suscitée et éprouvée lors de leur première lecture, comme le jour de leur parution.

Un amalgame de voitures luxueuses qui n’arrivent pas à démarrer faute de route, cela fait tout juste sous-développement… !’’. Près ou plus de trente ans plus tard, les deux textes considérés, même très courts et presque télégraphiques, provoquent en moi cette même émotion suscitée et éprouvée lors de leur première lecture, comme le jour de leur parution.Il est ainsi des mots utiles et très subtils qui font vraiment chaud au cœur. Même si on n’est pourtant pas leur seul destinataire. À plus forte raison, lorsque leur auteur aura, entre-temps, tiré sa révérence. Avec son billet, il faisait de l’ombre sur tout un journal et ses nombreuses rubriques, différents reportages et tout un panel de journalistes réglés à l’heure de la politique socialiste d’antan. Il était de ce haut niveau qui tranchait avec ce bas de gamme !

-

Des Auteurs et de leurs Œuvres

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 4 commentaires

En préfaçant l’ouvrage de Laurent Gagnebin* relatif à la critique de l’ensemble de son œuvre, Simone de Beauvoir devait conclure par : « On me lira mieux, vous ayant lu. C’est de grand cœur que je vous dis : merci ! »

L’ouvrage en question s’intitulant « Simone de Beauvoir ou le refus de l’indifférence » ouvre sur un chapitre introducteur titré au travers « Une vocation » avec en prime, comme cerise sur le gâteau, cette question pertinente : pourquoi Simone de Beauvoir et non Sartre ?

Comme conclusion à cette très courte préface, on ne peut trouver mieux au plan de la réflexion, de la concision et de la précision. L’auteur, objet de la critique littéraire, se donne donc la pleine mesure de profiter de la critique qui lui est réservée et annonce déjà cet effet de synergie entre son œuvre et le titre qui en fait la critique.

Du coup, préfacer sa propre critique relève de ce grand fair-play littéraire dont Simone de Beauvoir s’est drapée pour démontrer le sens de cette capacité à d’abord assumer les observations, remarques, comparaisons et conclusions de son critique littéraire.

L’approche étant remarquablement bien menée. La finalité de ce travail ne pouvait inexorablement que vraiment plaire aux deux auteurs, celui dont les ouvrages auront été passés au crible en premier.

D’où d’ailleurs, cette petite conclusion en guise de remerciements. De compliments !

Entre ces deux auteurs, l’œuvre de l’un est l’objet d’un diagnostic que contient l’ouvrage de l’autre : son critique littéraire. Quant à lier l’incidence de la critique littéraire sur la lecture de l’œuvre complète de l’auteur objet de cette « rétrospective », il y a incontestablement de la sagesse dans les propos de cette grande Dame de Lettres.

On ne pouvait donc trouver meilleur moyen d’aborder pareil sujet, trop compliqué et assez difficile à cerner dans son ensemble. Surtout que leur avenir littéraire est du coup bien lié.

Cependant cette même question pose problème entre auteurs algériens et se trouve être très différente de l’exemple suscité dans sa configuration comme dans le fond.

La polémique opposant Rachid Boudjedra à Yasmina Khadra, deux auteurs assez prolifiques, du reste, lors de la tenue du Salon du livre (17ème SILA), en donne, en effet, cette preuve irréfutable que la donne littéraire algérienne est vraiment bien différente.

À l’inverse de l’exemple donné en introduction, le climat régnant entre auteurs algériens, à un haut niveau surtout, demeure assez violent, suspicieux, très complexe et bien dangereux pour la littérature algérienne.

Chacun d’eux fait de son livre son propre territoire, sa seule médaille, son unique logis, son exclusif Paradis, son grand fusil, ses propres galons, ses seuls mérites et tout un univers bien gardé.

On aura à distance taquiné l’autre, peut-être sans le vouloir discuté avec lui, indirectement, à distance et à couteaux tirés, provoqué son semblable, chambré cet autre auteur et bien indisposé tout son monde.

Le tout était de paraitre comme le plus fort, le meilleur de tous, le plus lu et plus considéré dans le monde, trônant son charme et étrennant son grand palmarès alentour et plus loin à l’horizon ou du manoir.

Ils nous auront fait oublier, l’espace d’une querelle byzantine, tant de belles plumes nominées et très distinguées, nobélisées et très bien valorisées.

La raison ? Ce sont eux qui se considéraient être les meilleurs –ou tout comme- en Algérie, nous brouillant la vue au loin et nous prenant en otage dans leurs abyssales analyses stériles, de leadership inconséquent et inconvenant.

Celui-ci traite celui-là de tous les noms d’oiseaux, alors que ce dernier répond au premier d’une manière moins élégante, plutôt malveillante. Et les deux versent intempestivement dans ces diatribes violentes et à peine injurieuses, indignes de ce haut rang qui est le leur.

Et dire que le premier avait honorablement fait le maquis et que le second venait depuis quelques années seulement de prendre sa quille, en leurs qualités respectives d’ancien maquisard et de haut gradé militaire.

Etait-ce cet uniforme qui leur donne toutes ces formes et trajectoires bien difformes pour aussi dangereusement ternir cette image de marque de la littérature algérienne qui peine déjà à trouver ses bonnes marques à l’étranger comme à l’intérieur du pays?

Aller jusqu’à se traiter mutuellement de tous ces noms et mauvaises expressions ; en fait : d’être ‘’tout sauf un écrivain’’ pour l’un, et de taxer celui-là ‘’d’être dans la contrainte’’ ne relève-t-il pas de cette insulte à la littérature ?!

Et pourquoi donc en arriver là ? Pourquoi pour l’un se mouvoir en censeur de toute une collective histoire bien glorieuse et très civilisatrice, et pour l’autre se cacher derrière cette fonction officielle et aura propre à cette « ouverture occidentale »?

Le peuple algérien n’a que foutre de ce que peut bien penser Gabriel Garcia Marquez des auteurs algériens et de la littérature algérienne. Il veut juger lui-même, par ses propres moyens, de leurs œuvres complètes sur pièce et sur place, et surtout de leur intérêt à porter très haut l’étendard algérien dans ce ciel de belles lettres et de grandes merveilles scripturales.

Un salon du livre à hauteur de celui qui se tient chaque année à Alger n’a que faire de ces « tirs à boulets rouges » dont participent à longueur de temps des plumes trempées dans la haine de l’autre, sans jamais élever le niveau de notre littérature.

Le « fauteuil » de littérature est très mouvant et bien chavirant, nous n’en voudrons pour preuve que ce prix Nobel qui change chaque année de titulaire.

Et s’il reste cet objectif que convoite toute plume confirmée et bien affirmée, seule la sagesse des propos et des acteurs intéressés à côté de leurs œuvres de mérite peut bien y mener un jour.

Ici, nous sommes bien loin de cette conclusion relative à cette très subtile et honnête préface de Simone de Beauvoir.

On dirait qu’on aborde un autre sujet, qu’on dérape sur un autre terrain, qu’on s’installe dans un autre univers !

Revenons donc vite à notre belle littérature … ! On était sur un terrain miné !

-

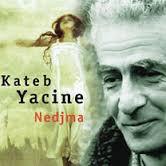

Kateb Yacine / Déjà auteur à 17 ans !

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 3 commentaires

Oh oui, à juste 17 ans ! Et encore adolescent ! Il aurait pu rejoindre sur ce glorieux registre Honoré de Balzac et autres lumineuses plumes ! Mais, c’était sans compter avec la révolution et ses nombreuses contraintes. Les quelques mois qui séparent les deux auteurs de renom démontrent, à l’évidence, à quel point « aux âmes bien nées, la valeur n’attendra point le nombre des années ».

Oh oui, à juste 17 ans ! Et encore adolescent ! Il aurait pu rejoindre sur ce glorieux registre Honoré de Balzac et autres lumineuses plumes ! Mais, c’était sans compter avec la révolution et ses nombreuses contraintes. Les quelques mois qui séparent les deux auteurs de renom démontrent, à l’évidence, à quel point « aux âmes bien nées, la valeur n’attendra point le nombre des années ».En effet, c’est en 1948, aux Editions ‘’En Nahdha**’’ que Kateb Yacine publia son premier titre, intitulé ‘’ Abdelkader et l’indépendance algérienne’’, juste après avoir tenté un premier essai avec son recueil de poèmes ‘’Soliloques’’ chez Thomas – Bône (1946). Ce fut donc tout juste une année après les sanglants massacres du 08 Mai 1945.

Kateb Yacine habitait alors Sétif. Chez ses parents, bien sûr. Il y avait comme tous les algériens défilé dans ses rues bondées de monde, crié son malheur et misérable condition d’indigène spolié de son territoire, richesse, liberté, langue et dignité.

La deuxième guerre mondiale livrait l’Alsace et la Lorraine de nouveau à la France. Dans le même sillage, l’Algérie réclamait à la France l’intégralité de son territoire et identité. Au niet catégorique français répondront intempestivement ces manifestations sporadiques algériennes.

Et ce fut donc ces mouvements de foule continus, entre autres, à Sétif. Kateb Yacine y était, drapeau main. Comme tous ses concitoyens qui auront échappé à la mort plus que certaine, il sera incarcéré.

Sa détention aura duré cinq longs mois. Il ne dut sa libération que sous caution d’une intervention parentale affiliée au secteur considéré, dont il usera d’ailleurs à bon escient.

Sitôt libéré en léger différé et en l’absence du moindre délibéré, le rebelle restera toujours fidèle à ses idéaux et aux grands héros de la révolution algérienne.

Afin de l’aborder par le bon bout, il remontra jusqu’aux sources et origines du mouvement national algérien, consacrant tout un livre à celui qui fut le véritable fondateur de l’état algérien moderne.

Bien qu’encore tout jeune adolescent, il écrira ce somptueux ouvrage complètement consacré à l’Emir Abdelkader, contenant en tout et pour tout moins de cinquante pages.

Et dès l’incipit, il met son monde au contact de ce véritable monstre, à la fois, combattant, cavalier, auteur, poète, exégète, penseur, guerrier, stratège et homme de loi et de foi…

Pour aller droit au but, il paraphrase son héros grâce à cette citation de grande qualité littéraire et utilité civique publique considérable: « C’est par la vérité qu’on apprend à connaitre les hommes, et non par les hommes qu’on connait la vérité… ».

Ainsi, le commentaire qui suit résume à lui seul tout le contenu de l’ouvrage. Il y est écrit, je cite : ‘’Cette parole suffit à éclairer le fond même de la vie et de l’action d’Abdelkader’’.

C’était une façon bien singulière de présenter son grand héros, cet ‘’homme de piété, de goût et de bon conseil’’. Le reste de l’ouvrage portera sur son combat, sa résistance, sa bravoure, ses séjours (en France et en Syrie), son traité, son œuvre de grand intérêt pour de nombreuses communautés…

En 1883, peu avant sa mort, à Damas, l’Emir Abdelkader faisait ce souhait : « Je ne doute pas que l’Algérie accomplira son destin ».

Depuis, le destin de l’auteur est resté toujours lié à celui de son héros, accroché aux basques de l’œuvre de grande importance et qualité extraordinaire qu’il aura réalisée pour l’histoire et pour le pays. Seulement, dans l’intervalle, une belle et très érudite plume venait de naitre.

Il ne lui faudra pas plus qu’une petite brochette d’années afin de mieux s’affirmer, d’éclore convenablement et complètement, peaufinant et confirmant à mesure que les jours passent sa véritable ascension et indéniable promotion.

Avec Nedjma, son étoile brillera sous d’autres cieux, bien plus loin que son pays, l’Algérie. Il était à la recherche de cette lumière afin de bien éclairer avec son chemin et celui qui mènera juste quelques années plus tard à l’indépendance de son pays.

Ensuite, ce fut des titres à la série, tous aussi remarquablement bien écrits les uns comme les autres ; chose qui lui valut d’être longtemps porté en véritable héros en dehors des murs algériens et surtout d’être cité parmi les cinquante et une personnalités –presque toutes de grandes plumes- ayant les plus compté dans la vie de Jean Daniel***.

A l’indépendance de l’Algérie, Kateb Yacine dont Nedjma sera considéré le texte fondamental de la littérature algérienne d’expression française, n’ouvrira paradoxalement droit ni au ‘’Panthéon littéraire algérien’’ grâce à ses magnifiques œuvres ni même à la juste récompense du tribut payé à la révolution.

Lui-même, d’ailleurs, n’en voulait pas. Juste quelques pièces de théâtre meubleront son temps pour tenir enfin le coup, avant de tirer sa révérence dans la plus totale indifférence, solitude et grande ignorance de la sphère politique et culturelle de son pays.

Cet état d’esprit n’était donc pas nouveau pour lui. Déjà, du temps de Boumediene, le natif de Guelma n’était d’ailleurs pas en odeur de sainteté avec ce fils du pays qui muselait toute idée contraire à la sienne.

Et de nouveau, ce fut l’impasse pour lui. Elle durera d’ailleurs de bien longues décennies. Nedjma brillait bien plus ailleurs qu’en Algérie. Elle illuminera d’ailleurs tout son monde. Son auteur était resté depuis bien muet ! Circonspect !

Même si en 1976 il aura droit à quelques discours de circonstance ou de convenance, le temps de pimenter la dernière mouture de la charte nationale, revue et corrigée en 1986 avant d’être complètement remise en cause avec l’avènement de la constitution de 1989.

Ce fut donc l’année du décès du maitre de Nedjma. Juste quelques mois seulement après son adoption. Mais, notre auteur, gravement malade, ne survivra pas longtemps à cette parenthèse de l’ouverture politique et médiatique, aussitôt refermée comme ce fut de coutume, hier et jadis.

(*) Corneille – Le Cid.

(**) Kateb Yacine – Abdelkader et l’indépendance algérienne, Editions En Nahdha (1948) ; réédité en 1983 par le SNED (Algérie).

(***) Jean Daniel – les Miens folio- Gallimard – 2010. -

Giono, cette plume paysanne !

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 3 commentaires

Jean Giono est l’un de ces rares auteurs à vous emporter en pleine nature, dès l’entame de la lecture de ses ouvrages. Dans Colline, il vous kidnappe à l’abordage de la première phrase de son titre. L’un des meilleurs que j’ai pu lire à présent, bien qu’il soit assez bref. Un peu bien concis.

Dans colline, vous êtes déjà en pleine campagne dès que vous ouvrez le livre. A peine entré dans son incipit.

Viennent ensuite défiler sous vos yeux ou dans votre esprit, folio après folio, des collines, des prairies, des cours d’eau, des arbres, le territoire de son fief en haut relief, des troupeaux enserrés dans une bergerie, de la terre aride qui a soif de travail et d’eau, des terrains trop mouillés en dehors de la saison des pluies, et tout un monde paysan qui sait donner vie à sa campagne.

Viennent ensuite défiler sous vos yeux ou dans votre esprit, folio après folio, des collines, des prairies, des cours d’eau, des arbres, le territoire de son fief en haut relief, des troupeaux enserrés dans une bergerie, de la terre aride qui a soif de travail et d’eau, des terrains trop mouillés en dehors de la saison des pluies, et tout un monde paysan qui sait donner vie à sa campagne.L’auteur aime beaucoup la nature au point où il devint cette plume bien paysanne, laquelle décrit à merveille son berceau et reproduit à souhait cette vie dure et très difficile du monde rural, l’été venu, saison de l’effort et des grandes moissons.

Lourdement vêtu de ses idées géniales et phrases volées à l’idylle de la belle nature, tel un bon paysan vautré et calfeutré dans ses vieux guêtres, il vous étalera tous ses habits un instant plutôt portés à la moindre sollicitation, vous donnant au passage un net aperçu de cette hospitalité débordante de générosité propre au monde rural.

Giono est du genre à vous faire de nouveau découvrir ces lieux que vous avez déjà visités sans que vous ayez cette présence d’esprit à y bien voir ce dont il vous en parlera bien longtemps, s’attardant sur leurs menus détails qui forcent pourtant l’admiration.

Pareil à un roi dans son royaume, c’est dans sa chaumière qu’il est fier, détendu et bien inspiré, contant et racontant ce monde qui le fascine et le consigne chez lui pour lui réserver en retour le meilleur de soi-même, ce plus qu’il est le seul à pouvoir donner et savoir si bien le décrire.

Giono cultive cet art de la facilité des mots, de la simplicité des phrases, de la limpidité de l’expression puisée dans ces clairs cours d’eau, de la forte émotion qui vous secoue la mémoire et ravive l’esprit.

Lorsqu’il vous parle de la nature, c’est à croire qu’il est déjà dans son champ, travaillant la terre de ses aïeux, suivant leurs conseils et exauçant leurs vœux les plus chers. De derrière chaque colline il vous bondira tel un vrai loup, assoiffé de vous montrer sa belle contrée.

De derrière chaque rivière ou sur l’une de ses deux rives, il vous montrera le chemin à suivre de ce cours d’eau, l’espace de sa naissance comme celui de sa connexion aux autres affluents.

Jean Giono est pour Manosque-Les-Plateaux ce que John Steinbeck est pour la Salinas, ce que Gabriel Garcia Marquez est pour Maconde, ce que Michel Ragon est pour La Vendée, ce que Félix Leclerc est pour La Tuque (Québec).

En bon ami de la nature, il ne put se séparer de Manosque-les-plateaux où il a tout le temps vécu, ne la quittant que très rarement afin de rencontrer ses éditeurs et ses nombreux lecteurs.

Il est resté très fidèle à sa terre natale comme on le demeure pour toujours envers notre mère-nourricière, vantant ses splendeurs et ses prestiges, et décrivant ses jours pluvieux et de plein soleil. Il y aura vécu toute sa vie, lui consacrant le plus précieux de son temps.

A Manosque-les-plateaux, comme un poisson dans l’eau, Jean Giono est bien chez lui ; là où il aimerait bien y être et longtemps y demeurer. En bon ami de la nature, il n’aura jamais quitté son village natal, lui réservant ses meilleurs écrits, rythmés comme le vent qui parcourt dans tous les sens la contrée.

Dans le Déserteur, ce fut la première fois que Jean Giono avait quitté Manosque-Les-Plateaux et la Provence, mais c’était juste dans des écrits ; voulant sans aucun doute diversifier leur nature, objet et cadre de vie en allant enquêter dans Le Valais afin de créer l’histoire du héros dont son titre portera le nom.

Il lui aura offert toute une poésie haut de gamme et des textes de très grande qualité littéraire, pleins de sens et de saveur du terroir. N’oubliant ni le chant de ses nombreuses fontaines ni le murmure continu des vents.

Dans ses écrits, ses nombreux lecteurs ont toujours rendez-vous avec un arbre qui fleurit, un champ qui verdit, un cours d’eau très limpide qui séduit, une belle nature qui vous sourit. Bref, un monde qui à travers ses multiples atouts et nombreux atours énormément éblouit !

Sans Colline, toutes les collines de la Provence seraient restées probablement toujours inconnues par les habitants de ces mêmes lieux. Bien avant les autres ou leurs semblables de par le monde, parce qu’il détient cette providence à les décrire dans leur état de folie, de paix et de plaisir d’y vivre, mais aussi de tristesse lors de leurs nuits hivernales où elles affrontent bien seules les rigueurs de la saison et les affres de la dure nature, faites de tempêtes, de vents violents, de pluie et de neige continus.

Jean Giono restera parmi ces rares auteurs dont le héros de leur roman n’est autre qu’un vieil arbre, un minable hameau, un chétif rameau, un tout petit ruisseau, une terre très aride ou zébrée de ses nombreux bourrelets, une colline en forme de sein de femme tourné vers un ciel très haut et très beau, une source d’eau menacée de disparition, un troupeau de

moutons hébétés et apeurés par un féroce loup ayant les deux pattes avant en l’air, un cheval qui danse dans son trot, des oiseaux pris de joie ou de panique, un soleil confondu dans l’euphorie de ses brillants rayons en flèches cuivrées ou dorées, une fontaine dont le surplus coule en deux sources, une masure qui émerge à peine de ses blés drus et hauts…

Il restera cette plume alerte et experte qui hume l’odeur du pays, répandant au loin son parfum et ses nombreux bienfaits.

Dans ses écrits c’est le monde rural qui est en fête, la contrée paysanne baignant dans l’allégresse, arborant ses plus beaux habits et belles couleurs qui séduisent le monde et donnent vie à la nature.

En 1957, lorsqu’il décida de publier, à travers toute la planète, cette nouvelle intitulée L’homme qui plantait des arbres, écrite déjà trois ans plus tôt, Jean Giono se donnait alors, sans vraiment le vouloir ou le savoir, la dimension d’un véritable ambassadeur de la nature.

Ainsi, la réputation d’Elzéard Bouffer, le héros de la nouvelle, allait dépasser ce seul territoire à reboiser dans le Vaucluse français. Et toutes les nations se sentaient concernées à telle enseigne qu’on cherchait par tous les moyens à connaitre ce planteur d’arbres bien imaginaire.

Par millions, ils prenaient conscience de la grande utilité de l’arbre dans leur vie quotidienne. Giono était déjà aux anges. Depuis, il n’est plus redescendu de son nuage. Il flotte toujours dans notre mémoire à mesure que le vent farfouille dans les feuilles de ces arbres plantés suite à cette amicale ‘’ injonction’’.

Une belle initiative qui donne encore vie à l’auteur de Colline.

-

Vestiges d’hier, trésor de demain !

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 3 commentaires

C’est, dit-on, de ses cendres que ressuscite le phoénix ! Egalement, de ses expériences et découvertes récentes que ressurgit inévitablement la science ! De ses échos favorables que continue encore à vivre la rumeur ! De ses vieilles archives et menus indices que renaît toujours la vérité !

C’est, dit-on, de ses cendres que ressuscite le phoénix ! Egalement, de ses expériences et découvertes récentes que ressurgit inévitablement la science ! De ses échos favorables que continue encore à vivre la rumeur ! De ses vieilles archives et menus indices que renaît toujours la vérité !De ses convulsions et soubresauts continus que se nourrit la propagande ! De ses anciennes pages expérimentales que se conçoit la vie, et est généralement perçue l’actualité ! C’est aussi dans ses guêtres que le misérable se retrouve enfin dans son bien-être !

De ses propres lettres que fleurit et embellit à jamais la littérature ! Autrefois, l’Algérien disposait de cette « providence » à avoir en tout lieu et tout espace « cette information à la source ».

Ainsi, le secteur de l’information disposait –si misérable soit-il !- de son support nommé El Moudjahid ; celui de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait également son Panorama ; celui de l’industrie métallurgique son Métallo et, entre autres, celui du sport (le MCA) disposait de son Doyen.

Et tout était donc codé et bien décodé, dans un sens comme dans l’autre. Etait-ce le fait même de cet Algérien qui lisait hier encore bien mieux qu’il ne puisse et veuille bien le faire à présent ?

Ou alors est-il devenu à ce point-là si fortement concurrencé par l’apport de cette image électronique et de son imposant impact –souvent instantanés-, très mouvants et bien convaincants, lesquels prennent-ils désormais plus de place et de considération dans le quotidien du citoyen ?

Le livre qui n’arrive plus à nourrir son maître n’est-il alors plus en mesure de rendre ivre de joie comme autrefois celui qui le consulte, à telle enseigne que le lecteur est poussé à donc irrémédiablement divorcer avec ces autres séances de lecture d’antan, bien utiles et très instructives à souhait ?

Pourtant, dans les années chères au « socialisme scientifique ou socialisant », les titres de revues et magazines sus-évoqués défiaient cette censure officielle qui les guettait en tout coin de rue ou du coin de l’œil, pour souvent les pousser à donner le meilleur d’eux-mêmes et à y découvrir la pleine mesure à ce talent prouvé de ceux qui les remarquablement rédigeaient et éditaient.

Fortes de leur potentiel culturel et animées de ce professionnalisme souvent osé, ces compétences établies et bien prouvées mettaient donc à portée de main cette nécessaire information au profit du citoyen algérien, malgré la bonne garde et totale surveillance, toujours aussi sévères et permanentes, de ces gardes-chiourmes de l’information nationale.

Et seul El Moudjahid, organe central du parti unique, faisait exception à cette règle. Puisque l’autocensure y était cette fonction régulatrice de l’information bien avant même qu’interviennent à leur tour ces autres barrages et différents filtres de tous les calibres scripturaux.

Ainsi, à l’heure où Promesse distillait ces textes succulents d’artistes de la plume en herbe, aujourd’hui, tous écrivains confirmés, sous l’œil correcteur et bienveillant du grand poète et érudit auteur Malek Haddad, faisant habillement ce lien nécessaire entre « l’élève et la leçon », « Sciences Sociales Panorama* » publiait déjà, sur un autre plan, ces autres études et réflexions de choix, portant sur des domaines très variés et bien complexes de la science, expérimentation des connaissances à l’appui !

Panorama fut donc cette revue trimestrielle, consacrée aux sciences sociales, éditée sous l’égide du ministère de l’Enseignement et de la Recherche scientifique.

Son premier numéro, datant de septembre 1979, présente à ses lecteurs une dizaine de réflexions et d’études scientifiques, dont deux mémorandums de colloques, une note de lecture et une contribution dont le texte est transcrit dans la langue arabe, portant sur le thème :

« Poésie ancienne et philosophie ».

Ont donc contribué à l’écriture des dossiers de ce numéro inaugural, d’éminentes matières grises et d’érudits hommes de science, de pensée et de réflexion, aux côtés de certaines plumes affirmées et bien confirmées, ainsi qu’un théologien de grand talent et envergure, traitant, lui, d’un texte d’Histoire parmi celles des plus anciennes de l’Algérie de l’époque berbère.

Tour à tour, ce sont donc des noms imposants comme cheikh Bouamrane, feu Abdelmalek Sayed, Benattia Farouk, Boutefnouchet Mostéfa, Ould Henia Baghdad, Kouribaa Nabhani, Dhina Attalah, Nacib Youcef et Rachid Mostefai, qui intervenaient, chacun dans son domaine, expliquant et explorant ces chantiers et champs d’intervention assez complexes et par trop compliqués.

Invités dès l’entame de ce premier numéro de la revue, des professeurs de renom dans des spécialités aussi pointues que sont la sociologie, l’urbanisme, la démographie, l’aménagement de l’espace, l’ethnologie, la prospective, la structure familiale ou la poésie ancienne, donnent déjà un aperçu assez éloquent sur le niveau très relevé de ces contributions, tenant compte très particulièrement de la valeur intrinsèque de leurs auteurs.

Cependant, un sujet assez insolite devait attirer mon attention. Ainsi donc, cette intervention « lumineuse » sur ce projet de « village solaire intégré », œuvre somptueuse de Baghdad Ould Henia, ingénieur enseignant à l’EPAU (Ecole supérieure polytechnique d’architecture et d’urbanisme), est donc à considérer comme une innovation en la matière à cette époque-là. L’auteur aborde donc sa réflexion par un préambule assez exhaustif des caractéristiques climatologiques et géographiques du pays et qui met en avant cette possibilité de lutte contre la sècheresse, l’érosion du sol, la désertification et l’exode rural.

Il arrive à cette conclusion que « la technologie solaire est en mesure de produire le miracle et d’apporter une réponse pour lever le paradoxe, comme ce fut le cas pour l’énergie gazière ».

L’ensoleillement exceptionnel (une luminosité de plus de 300 jours dans l’année) est, dit-il, une donnée fondamentale dans la réalisation de ce projet d’envergure.

L’ensoleillement exceptionnel (une luminosité de plus de 300 jours dans l’année) est, dit-il, une donnée fondamentale dans la réalisation de ce projet d’envergure.

Il en situe cinq objectifs à graduellement atteindre :

1 – L’évaluation des possibilités par les énergies douces et à tester leur degré de fiabilité dans la satisfaction des besoins globaux d’une communauté aussi significative qu’un village agricole*.

2 – Esquisser une contribution concrète à l’opération des 1 000 villages socialistes agricoles.

3 – Intégrer les recherches menées dans les différents centres de l’ONRS** dans le cadre d’un même travail multidisciplinaire visant à la réalisation d’un même objet : le village solaire.

4 – Etablir un bilan exhaustif de l’opération.

5 – Tirer les renseignements pour la réorientation de la recherche dans le sens le plus approprié de manière à pouvoir généraliser les énergies douces à toutes les régions du territoire national.

A ce titre, il avait été retenu quatre macrosites que sont :

- Oued Rhir dans les Oasis, entre Tougourt et Biskra.

- Aïn Sekhouna, dans la wilaya de Saïda.

- Ouled Touil, dans la région de Ksar Chellala, à cheval sur les wilayas de Tiaret et Djelfa

- Le Hodna, dans la wilaya de M’sila.

Il aura à conclure sa réflexion, en ces termes assez éloquents et très convaincants :

« L’avènement du solaire pourrait apporter de profonds bouleversements dans la manière de structurer et d’aménager l’espace et des changements radicaux dans le mode de vie, de pensée et du travail.

Aux « Mégalopolis » alimentées en énergie par des mégacentrales au combustible fossile ou nucléaire succèderaient, peut-être, des villes moyennes et des villages fonctionnant à l’énergie solaire. L’homme est-il au seuil d’une nouvelle ère, celle de l’énergie solaire ? »

Ce projet datait donc de la fin des années soixante-dix du siècle dernier. Depuis, il s’est écoulé près d’un demi-siècle (quarante-quatre ans plus exactement), sans que cette idée lumineuse ne fasse son chemin.

Il est donc tout à fait naturel que l’on assiste, à présent, à toutes ces répétées ou intermittentes coupures d’électricité, à tous ces fâcheux désagréments, à toutes ces nuits sombres ou passées dans le noir.

Notre ingénieur enseignant était-il si hors sujet ou en hors-champ pour que sa formidable réflexion soit pour autant totalement ignorée, durant cette longue période ?

La nouvelle ère, celle de l’énergie solaire, semble donc être toujours hors de portée des Algériens.

Panorama avait donc vu juste. C’est plutôt le signal qui n’est pas arrivé à ceux d’en haut. Ces idées géniales d’hier ne constituaient-elles pas cette chance encore une fois ratée par les Algériens ?

Par manque de vision claire, ne sommes-nous pas encore et toujours dans l’attente de cette luminosité naturelle pour éclairer juste nos lanternes ?

Des archives pareilles montrent toutes à quel point on avait volontairement ou intentionnellement dévié de ce droit chemin. Aujourd’hui, celles-ci s’imposent avec force arguments à tout leur monde. Elles constituent ce trésor de données à désormais davantage les consulter afin de mieux être persuadés du bien-fondé de leur indéniable utilité.

Ces vestiges-là ne constituent-ils pas notre trésor de demain ? A charge pour nous de naturellement, cette fois-ci, bien ou mieux les considérer.

(*) Villages regroupant des attributaires de la révolution agraire propre au socialisme des années soixante-dix.

(**) Office national de la recherche scientifique. -

Cheikh Embarek, notre sympathique Salazar !

- Par algermiliana

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud

- 6 commentaires

Du haut de son un mètre quatre-vingt-quinze, il ne pouvait être que le chef de tout son monde. Très grand de taille, il l’était également par le Savoir.

Déjà instituteur du temps de la colonie française, il s’est vu, à l’Indépendance du pays, confier la direction de la seule école primaire de garçons de la contrée. Il aura à inaugurer, juste deux années plus tard, son unique collège. Il s’y installera à sa tête, alors en catastrophe, afin de pourvoir à un besoin devenu bel et bien très urgent et très pressent. Il s’y affairera afin de pallier à une urgence en la matière et de faire sortir de l’anonymat toute une flopée de jeunes cadres de la nation, ayant tous fourbi leurs armes et appris cet inestimable savoir sur ces mêmes bancs d’école d’autrefois où ils usèrent leur fond de culotte plus de quatre années durant. On l’appelait donc à cette époque-là Salazar, sans même savoir vraiment à quoi cela rimait ou nous renvoyait finalement. Probablement, parce qu’il était très autoritaire. Nous étions très jeunes et il nous faisait très peur, rien qu’à le croiser déambulant à l’intérieur du préau des classes ou dans les couloirs de l’établissement. Il n’était d’ailleurs pas le seul à jouir de cette taille impressionnante, puisque Mograni, son surveillant général, l’était, lui aussi, étant, en fait, très fort physiquement et bien plus jeune que lui. Ainsi, cheikh Embarek héritait du surnom de Salazar, et Mograni, son surgé tout le temps insurgé, de celui de Mogo. Ce fut tout juste un diminutif du nom pour ce véritable gang. Les deux étaient donc très grands de taille, et loin d’être de simples échalas. C’étaient des mastodontes en puissance aux mains longues, rugueuses et bien grandes dont la claque sur la joue de l’élève restituait ou faisait plus loin trainer le bruit sonore et sulfureux de ce coup sec et habile de l’éclat d’un fouet. Aller à la surveillance était synonyme donc de partir en enfer. La dose de la note à récupérer était d’ailleurs bien connue de tous les élèves : une raclée sous la forme d’une bonne paire de gifles qui vous fera bourdonner les oreilles pour tout le restant de la matinée. Mogo était donc connu au travers de cette force de frappe impressionnante et bien infamante qui crevait du premier coup le tympan au malheureux adolescent, et Salazar l’était lui aussi pour ses coups de règles répétés et rigoureux qui vous feront gonfler la paume des mains pour quelques jours au moins. Dans les deux cas de figure et chez ces deux grands gaillards, le châtiment n’était autre que cette grande misère, un vrai calvaire, une véritable galère, la tannée instantanée, le dur coup de gourdin ou celui de cette raclée avec à la clef des joues rouges à les faire instantanément jaillir de sang, des yeux embués à cracher rapidement des larmes, une tête de taulier à faire frissonner les plus grands truands, un air désemparé à complètement chambouler l’esprit de ses inconscients camarades de classe… Plus dur comme châtiment, il n’y avait que celui du pénitencier dont on entendait vaguement parler à l’époque, puisque étant tous de très jeunes collégiens. Seulement, nous le considérions bien plus dur que celui que nous infligeait communément nos propres parents en fin de trimestre lorsque nos résultats et classement étaient peu reluisants ou pas du tout convaincants. Salazar, comme un malabar, veillait sur nous comme un tour tout alentour, dans une discipline de fer. Il incarnait cette autorité méritée, entière, parfaite, ni partagée ni ménagée, fortement engagée et au loin propagée, de la toile de cette haute dragée et jamais dérangée dans son ascension ou véritable apogée. Tôt le matin, à la porte d’entrée, il inspectait tout son monde, vérifiant la propreté des pieds, la longueur des ongles, des cheveux, la tenue vestimentaire débrayée ou inappropriée de certains élèves, leurs affaires scolaires, leurs devoirs, leur comportement, leur disponibilité à pouvoir convenablement étudier… Il connaissait pratiquement tout son monde, exceptés ces quelques rares anonymes élèves, si modestes, bien quelconques et très gentils jusqu’à passer inaperçus entre les mailles du contrôle ou lui filant entre les grands doigts. Il n’oubliait rien, se rappelant de tout et s’accrochait parfois à de menus détails qui nous paraissaient bien insignifiants ou sans la moindre incidence sur notre scolarité. Notre Salazar n’avait rien d’un Portugais, puisque n’étant porté ni sur le ferment et dur Porto ni même sur la pêche à long cours. Il partageait néanmoins avec le dictateur, portant le nom d’origine, sa façon de mener par le feu et par le fer leurs troupes, et surtout le côté académique de leur vie privée. Elle était rythmée à cette cadence infernale qui nous donnait la frousse même de tenter de lever sur lui nos pupilles, de se retourner en arrière ou de pousser le moindre cri et de faire l’essai du tout bénin mouvement. A l’école, nous étions tous comme à la caserne, le crâne bien rasé et sans le moindre uniforme ou un quelconque béret. On était donc ces papilles ou pupilles aux frêles et toutes innocences pupilles, cette autre pâte à modeler ou à convenance remodeler, à répétition ou à satiété tripoter. Il en sortira plus tard cette poterie de grande valeur, flopée d’étoiles, forgée à la maison avec grande rigueur, passion et utile raison de faire, laquelle trouvera bonne place à l’intérieur de ces grandes galeries d’art et de métier d’avenir et d’honneur qui feront tressaillir ou pâlir de jalousie ses pairs des autres établissements d’enseignement de la contrée. A l’Indépendance, il fut l’un de ces rares Algériens lettrés qu’avait malencontreusement produit une colonie française à bout de peine, vieille de plus de quatre générations bien accomplies. Il lisait beaucoup et s’appliquait à régulièrement nous parler dans ce français châtié et officiel digne du langage des grands praticiens du droit, en signe de reconnaissance au statut du grand chef qu’il arborait. Notre directeur était ce terrible dictateur que tout le monde craignait, que tout le monde, à la ronde, autant que faire se peut, évitait de lui adresser la parole ou même de se proposer d’aller voir même en cas d’une nécessité absolue ou d’un besoin impérieux. Il régnait déjà en maître absolu sur son monde, donnant des ordres par-ci et prodiguant des conseils par-là. Il était cette haute tour de contrôle qui contrôlait tout à l’horizon. Il ne laissait rien passer, filtrant toute les issues, toutes les discussions, les actions, les mouvements et autres tournures des évènements. Bien mieux, il y trouvera même le temps de faire de la politique à ses heures perdues ou de repos. Ainsi au petit Moscou, sa ville natale, il ne pouvait donc passer inaperçu. La question n’a donc rien à voir avec sa taille géante, ni même avec son grand Savoir et connaissances insoupçonnées. Elle a plutôt trait à son engagement politique sans faille en faveur de cette option politique «très socialiste» qui dérangeait l’oligarchie de la haute sphère du pouvoir, lequel décidera sur un coup de tête ou fourré et bien préparé de l’incarcérer durant de nombreuses semaines en compagnie de quelques misérables enseignants, pris pour des amateurs de la politique très dangereux pour la nation. Ce fut juste après ce tragique accident de la circulation qui l’handicapa quelque peu pour le contraindre à s’appuyer durant un bon moment sur sa canne, à la manière d’un véritable Empereur. En fin de carrière, un érudit théologien usa de sa diplomatie, de son aura et de sa grande stature afin de bénéficier de sa subtilité, position et grande influence sur l’administration à l’effet d’aider la confrérie à finir la construction de cette importante et imposante mosquée d’El Khadra de la ville dont il présidera la commission de son suivi organique, devenant l’un des nombreux fidèles de haut rang et grand poids social de la communauté musulmane de la contrée. Depuis sa retraite méritée, les gens du métier sont presque tous unanimes à affirmer que l’enseignement n’a plus la même valeur qu’autrefois et hier encore, n’est plus aussi ferme, aussi fécond, ne produit plus cette érudition du grand Savoir très utile à la nation. Nous sommes, avouent-ils, dans l’impasse de cette mauvaise passe qui nous éloigne davantage du Savoir et de ces valeurs hautement significatives propres à cet enseignement de haut rang que savaient si bien nous prodiguer cette race d’enseignants de valeur inestimable et incomparable, aujourd’hui absente à jamais de nos établissements scolaires. La perte ne peut être qu’énorme au vu de ce grand ratage et plus grand dérapage de tout un haut aréopage de carriéristes ministres de l’Education, devenus plus persistants avec la disparition en cascade de ces figures de proue du Savoir dans toute l’étendue de sa grande dimension.

Déjà instituteur du temps de la colonie française, il s’est vu, à l’Indépendance du pays, confier la direction de la seule école primaire de garçons de la contrée. Il aura à inaugurer, juste deux années plus tard, son unique collège. Il s’y installera à sa tête, alors en catastrophe, afin de pourvoir à un besoin devenu bel et bien très urgent et très pressent. Il s’y affairera afin de pallier à une urgence en la matière et de faire sortir de l’anonymat toute une flopée de jeunes cadres de la nation, ayant tous fourbi leurs armes et appris cet inestimable savoir sur ces mêmes bancs d’école d’autrefois où ils usèrent leur fond de culotte plus de quatre années durant. On l’appelait donc à cette époque-là Salazar, sans même savoir vraiment à quoi cela rimait ou nous renvoyait finalement. Probablement, parce qu’il était très autoritaire. Nous étions très jeunes et il nous faisait très peur, rien qu’à le croiser déambulant à l’intérieur du préau des classes ou dans les couloirs de l’établissement. Il n’était d’ailleurs pas le seul à jouir de cette taille impressionnante, puisque Mograni, son surveillant général, l’était, lui aussi, étant, en fait, très fort physiquement et bien plus jeune que lui. Ainsi, cheikh Embarek héritait du surnom de Salazar, et Mograni, son surgé tout le temps insurgé, de celui de Mogo. Ce fut tout juste un diminutif du nom pour ce véritable gang. Les deux étaient donc très grands de taille, et loin d’être de simples échalas. C’étaient des mastodontes en puissance aux mains longues, rugueuses et bien grandes dont la claque sur la joue de l’élève restituait ou faisait plus loin trainer le bruit sonore et sulfureux de ce coup sec et habile de l’éclat d’un fouet. Aller à la surveillance était synonyme donc de partir en enfer. La dose de la note à récupérer était d’ailleurs bien connue de tous les élèves : une raclée sous la forme d’une bonne paire de gifles qui vous fera bourdonner les oreilles pour tout le restant de la matinée. Mogo était donc connu au travers de cette force de frappe impressionnante et bien infamante qui crevait du premier coup le tympan au malheureux adolescent, et Salazar l’était lui aussi pour ses coups de règles répétés et rigoureux qui vous feront gonfler la paume des mains pour quelques jours au moins. Dans les deux cas de figure et chez ces deux grands gaillards, le châtiment n’était autre que cette grande misère, un vrai calvaire, une véritable galère, la tannée instantanée, le dur coup de gourdin ou celui de cette raclée avec à la clef des joues rouges à les faire instantanément jaillir de sang, des yeux embués à cracher rapidement des larmes, une tête de taulier à faire frissonner les plus grands truands, un air désemparé à complètement chambouler l’esprit de ses inconscients camarades de classe… Plus dur comme châtiment, il n’y avait que celui du pénitencier dont on entendait vaguement parler à l’époque, puisque étant tous de très jeunes collégiens. Seulement, nous le considérions bien plus dur que celui que nous infligeait communément nos propres parents en fin de trimestre lorsque nos résultats et classement étaient peu reluisants ou pas du tout convaincants. Salazar, comme un malabar, veillait sur nous comme un tour tout alentour, dans une discipline de fer. Il incarnait cette autorité méritée, entière, parfaite, ni partagée ni ménagée, fortement engagée et au loin propagée, de la toile de cette haute dragée et jamais dérangée dans son ascension ou véritable apogée. Tôt le matin, à la porte d’entrée, il inspectait tout son monde, vérifiant la propreté des pieds, la longueur des ongles, des cheveux, la tenue vestimentaire débrayée ou inappropriée de certains élèves, leurs affaires scolaires, leurs devoirs, leur comportement, leur disponibilité à pouvoir convenablement étudier… Il connaissait pratiquement tout son monde, exceptés ces quelques rares anonymes élèves, si modestes, bien quelconques et très gentils jusqu’à passer inaperçus entre les mailles du contrôle ou lui filant entre les grands doigts. Il n’oubliait rien, se rappelant de tout et s’accrochait parfois à de menus détails qui nous paraissaient bien insignifiants ou sans la moindre incidence sur notre scolarité. Notre Salazar n’avait rien d’un Portugais, puisque n’étant porté ni sur le ferment et dur Porto ni même sur la pêche à long cours. Il partageait néanmoins avec le dictateur, portant le nom d’origine, sa façon de mener par le feu et par le fer leurs troupes, et surtout le côté académique de leur vie privée. Elle était rythmée à cette cadence infernale qui nous donnait la frousse même de tenter de lever sur lui nos pupilles, de se retourner en arrière ou de pousser le moindre cri et de faire l’essai du tout bénin mouvement. A l’école, nous étions tous comme à la caserne, le crâne bien rasé et sans le moindre uniforme ou un quelconque béret. On était donc ces papilles ou pupilles aux frêles et toutes innocences pupilles, cette autre pâte à modeler ou à convenance remodeler, à répétition ou à satiété tripoter. Il en sortira plus tard cette poterie de grande valeur, flopée d’étoiles, forgée à la maison avec grande rigueur, passion et utile raison de faire, laquelle trouvera bonne place à l’intérieur de ces grandes galeries d’art et de métier d’avenir et d’honneur qui feront tressaillir ou pâlir de jalousie ses pairs des autres établissements d’enseignement de la contrée. A l’Indépendance, il fut l’un de ces rares Algériens lettrés qu’avait malencontreusement produit une colonie française à bout de peine, vieille de plus de quatre générations bien accomplies. Il lisait beaucoup et s’appliquait à régulièrement nous parler dans ce français châtié et officiel digne du langage des grands praticiens du droit, en signe de reconnaissance au statut du grand chef qu’il arborait. Notre directeur était ce terrible dictateur que tout le monde craignait, que tout le monde, à la ronde, autant que faire se peut, évitait de lui adresser la parole ou même de se proposer d’aller voir même en cas d’une nécessité absolue ou d’un besoin impérieux. Il régnait déjà en maître absolu sur son monde, donnant des ordres par-ci et prodiguant des conseils par-là. Il était cette haute tour de contrôle qui contrôlait tout à l’horizon. Il ne laissait rien passer, filtrant toute les issues, toutes les discussions, les actions, les mouvements et autres tournures des évènements. Bien mieux, il y trouvera même le temps de faire de la politique à ses heures perdues ou de repos. Ainsi au petit Moscou, sa ville natale, il ne pouvait donc passer inaperçu. La question n’a donc rien à voir avec sa taille géante, ni même avec son grand Savoir et connaissances insoupçonnées. Elle a plutôt trait à son engagement politique sans faille en faveur de cette option politique «très socialiste» qui dérangeait l’oligarchie de la haute sphère du pouvoir, lequel décidera sur un coup de tête ou fourré et bien préparé de l’incarcérer durant de nombreuses semaines en compagnie de quelques misérables enseignants, pris pour des amateurs de la politique très dangereux pour la nation. Ce fut juste après ce tragique accident de la circulation qui l’handicapa quelque peu pour le contraindre à s’appuyer durant un bon moment sur sa canne, à la manière d’un véritable Empereur. En fin de carrière, un érudit théologien usa de sa diplomatie, de son aura et de sa grande stature afin de bénéficier de sa subtilité, position et grande influence sur l’administration à l’effet d’aider la confrérie à finir la construction de cette importante et imposante mosquée d’El Khadra de la ville dont il présidera la commission de son suivi organique, devenant l’un des nombreux fidèles de haut rang et grand poids social de la communauté musulmane de la contrée. Depuis sa retraite méritée, les gens du métier sont presque tous unanimes à affirmer que l’enseignement n’a plus la même valeur qu’autrefois et hier encore, n’est plus aussi ferme, aussi fécond, ne produit plus cette érudition du grand Savoir très utile à la nation. Nous sommes, avouent-ils, dans l’impasse de cette mauvaise passe qui nous éloigne davantage du Savoir et de ces valeurs hautement significatives propres à cet enseignement de haut rang que savaient si bien nous prodiguer cette race d’enseignants de valeur inestimable et incomparable, aujourd’hui absente à jamais de nos établissements scolaires. La perte ne peut être qu’énorme au vu de ce grand ratage et plus grand dérapage de tout un haut aréopage de carriéristes ministres de l’Education, devenus plus persistants avec la disparition en cascade de ces figures de proue du Savoir dans toute l’étendue de sa grande dimension.