Articles de Meskellil

-

L’histoire non dite de l’occupation israélienne

- Par Meskellil

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Meskellil

- 0 commentaire

____________________________________________

L’histoire non dite de l’occupation israélienne de Fida Jiryis, traduit de l’anglais par Isabelle Delord-Philippe.

Une nouvelle extraite de l’ouvrage « Un royaume d’olives et de cendres » qui recueille les témoignages de 26 écrivains du monde, ou 50 ans de territoires Palestiniens occupés, ceci pour briser le silence « Breaking the silence ». Un ouvrage fait à l’initiative de Michel Chabon et Ayelet Walderman en association avec l’ONG israélienne Breaking the silence.

Fida Jiryis est Palestinienne originaire de Galilée et vivant à Ramallah. Elle est écrivaine, éditrice et membre de la SAWA Community Organization pour les droits des femmes. Elle est l’auteure de Hayatouna Elsagheera 2001 (Notre petite vie) et de Al Khawaja (Le Gentleman 2011), deux recueils de nouvelles relatant la vie de villages en Galilée et non traduites en français.

La nouvelle est un peu longue, mais j'ai tenu à la partager en vous en souhaitant une bonne lecture. -

LES TRABENDISTES

- Par Meskellil

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Meskellil

- 0 commentaire

_________________________° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° _________________________

Un texte lumineux, succulent que je souhaitais partager. Des personnages ordinaires, pris dans la tourmente de l’Histoire de l’Algérie, des Histoires de l’Algérie. Magnifique, sublime de justesse, de tendresse, de sensibilité, d’amour, de souffrance, de tristesse, de combat, mais d’espoir aussi. Bonne lecture si le cœur vous en dit !

Les trabendistes

« Un texte de 2001 sur Alger et ses dilemmes identitaires et culturels »

« Texte sur Alger écrit en 2001 pour La pensée de Midi, tel que je sentais la ville et son passé dramatique à cette date et face, déjà, au retour de la vieille thèse d’un Autre qui nous rejette plus dans une humanité différente, qu’elle n’accepte la réalité d’une même mais si diverse humanité. La suite vous la connaissez par le retour triomphal de l'essentialisme de pacotille des philosophes cathodiques. »

Mohamed Bouhamidi.

Notre rencontre se déroula dans l’aléa absolu d’un lieu sans mémoire et d’un temps déchiré.

Bien peu se souviennent encore que le lieu (la Maison de la presse) fut une caserne.

A mi-parcours, le mois de jeûne soumettait les hommes à des calendriers et des horaires somnambules. Il fallait qu’il adapte son activité aux horaires du ramadan, mais continuait à vivre en décembre. Il voulait rencontrer des Algériens sur leur terrain et ne se retrouvait que sur des lieux construits par les Français.

En recevant l’ami d’Alger, je me rendais compte qu’elle n’était plus forcément ma seule demeure et que je n’y avais rien que je tienne en propre à lui offrir. Ici, se dressait une caserne, adossée à une autre caserne et reliée, sur une longue ligne qui montait de Belcourt vers El-Biar, à d’autres casernes ; l’une détruite pour laisser place à la piscine du 1er-Mai et au Bazar, l’autre cédée à l’Institut de médecine. Le tout, à l’époque, entourait, près de l’hôpital Mustapha-Bacha, un espace vide où les soldats exécutaient leurs manœuvres. Champ de Manœuvres, qui ouvrait ou couvrait la zone industrielle et un important accès au port : le canon près des ouvriers et des marins, cela sentait plus l’urbanisme français échaudé par les insurrections parisiennes, que notre héritage turc et berbère livré aux ruelles lascives. Cette ligne annonçait le quartier de Belcourt, immense espace d’usines et d’ateliers que coupait la fraîcheur du Jardin d’Essai et que clôturaient les abattoirs du Ruisseau. Quartier partagé, presque côte à côte jusqu’à l’indépendance, par Pieds-Noirs et Algériens. Ma mémoire n’est plus hantée que par les souvenirs des ateliers ou des Halles aujourd’hui disparus, et avec eux les slogans syndicaux sur lesquels j’apprenais à lire sans comprendre "nos 3 000 francs" et dont, pour cette raison paradoxale, j’allais me souvenir.

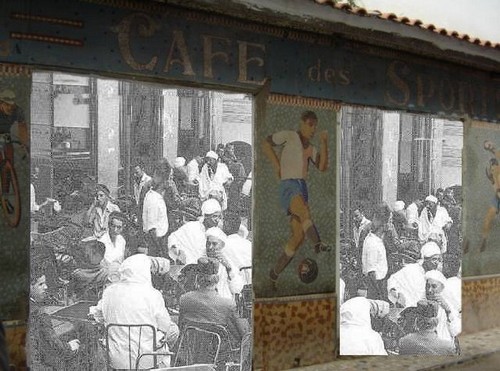

Tout à l’heure, Thierry parti à ses occupations coincées par l’horizon de la prière du couchant qui nous autorisera à manger, je repasserai devant le Bazar. La lune du ramadan en est à sa deuxième moitié, et le mois de jeûne, rituel et profond renouvellement de la soumission du musulman à la Loi, se termine par un don de vêtements neufs aux enfants. Il est temps pour les achats. Pour l’heure, les pères regarderont les produits. Certains achèteront tout seuls, d’autres reviendront avec femme et enfants, d’autres encore, mais bien rares, laisseront la tâche aux seules mères. Pères, mères ou enfants vont passer devant une invraisemblable et interminable exposition de tissus, de chiffons, de vestes, de pantalons et, par-dessus tout, d’adorables robes de fillettes, d’irrésistibles ensembles de garçonnets, et devant une profusion de souliers, de tous genres, de tous pays, de toutes qualités. Les vendeurs seront là à vous préciser leur provenance dans cette pacifique jungle de produits suspendus à des tringles mobiles, à des cintres, posés sur des étagères très pratiques, dans une compétition d’agencements artistiques, presque chatoyants, n’étaient-ce les couleurs mates des jeans ou des effets d’adultes. Ils ne rivalisent pas moins dans le bagout, l’art d’annoncer le prix et le sacrifice que vous leur ferez faire en obtenant une réduction qu’ils vous consentent déjà : le plaisir des enfants, n’est-ce pas, ils savent ce que c’est. Nouvelle race de marchands pugnaces et s’assumant. Ils nous guérissent tous les jours de ces années de magasins tristes que tenaient mal des commerçants nés du hasard des commerces laissés vacants par les Français. Chaque année passait comme une érosion des vitrines, des façades, des savoir-faire, des produits, des visages et de l’accueil. Immense et si blessante arrogance d’arrivistes sortis du Loto, assumant mal les petites servitudes du métier de commerçant. Tout avait fini par ressembler à de la grisaille sur les devantures et les vitrines, la pression de la demande exemptant les commerçants de tout effort. Même les cafetiers avaient fini par gâcher le métier, et partout disparaissaient les tables et les chaises pour laisser place à d’immenses salles hostiles, aménagées pour faire du soda ou du thé une expéditive satisfaction du besoin. Il fallait avoir vraiment besoin d’un café ou d’un soda pour entrer dans ces halls agressifs et inhospitaliers. Nous n’avions plus que la nostalgie des longues palabres et le souvenir d’une antique et chantante devise : "Le cafetier te vend son eau, son bois et sa parole sucrée."

Tout semblait voué à cette grise médiocrité. La suppression de la nécessité d’une autorisation de sortie, accompagnée de l’octroi d’une allocation touristique en devises, aux orées des années quatre-vingt, n’allait pas améliorer les choses. Les jeunes, enfin libres de faire leur premier voyage avec un vrai pécule et avant que le visa vienne leur fermer l’espace au nord de la Méditerranée, rassemblèrent des sous comme ils purent et firent la traversée. Sur le bateau, des pères de famille, plus futés que d’autres, embarquaient avec eux femmes et marmaille pour prendre leurs parts d’allocation. A Marseille, les enfants et les mères rembarqueront, laissant aux pères la cagnotte et une interminable liste d’achats. Certains prenaient l’avion, mais à l’usage, le bateau s’avérait très commode. La pleine journée du voyage laissait le temps de nouer une conversation, de repérer un voyageur qui pouvait leur sortir un cabas, les émigrés refusaient rarement de rendre service.

Très vite, ces premiers voyages leur donnèrent l’idée du commerce. Ils s’organisèrent. La suppression de l’allocation devises et plus tard l’instauration du visa ouvrirent toute grande la porte à une sorte de professionnalisation de ce petit négoce. Il fallait juste inventer le nom du nouveau métier et il arriva plutôt d’Oran : le trabendo, curieuse contraction du mot "contrebande". Les plus intelligents des jeunes happés par le chômage allaient pénétrer tous les secrets de l’échange, du taux des monnaies aux coûts du transport, de la géographie des places commerciales à la guerre des prix. Dix ans durant, ils se firent la main à passer les douanes, à se faire la concurrence, à élargir leurs zones d’achats et de voyages. Ils restaient de sympathiques pionniers sans soutien et sans piston, des self-made-men d’un genre nouveau ; et si, parfois, certains perdirent beaucoup dans un passage de douane, en gros ils tinrent le coup. Ils devinrent pour moi une intense curiosité, ces gosses pacifiques qui poussaient à des cimes leur art de ne pas se faire d’ennemis. Ils créèrent un langage nouveau et expéditif, tournant autour de quelques mots essentiels, dont la finalité était d’éloigner les malentendus ou toute raison de dispute. Mais leur plus belle invention, celle qui résume leur métier, reste le terme de t’chipa, qui désigne la part qui doit revenir à un quelconque des protagonistes ou intervenants. T’chipa désigne le jeton qu’achètent les joueurs de poker en début de partie ; leur métier est à risque et souvent ils jouaient leur passage au hasard des dés.

Pendant dix à douze ans, leur travail resta complètement souterrain, underground, comme le raï ou les chansons de Dahmane el-Harrachi. Autour de l’année 1992, dans mon vieux quartier bouffé par la grisaille des vitrines et à moitié détruit pour un rêve de gouvernants, le rêve d’un grand centre d’affaires, timidement des magasins fermèrent, le temps d’une réparation. Tout était gratté, puis les murs se couvrirent de faïences, les dalles de sol remplacèrent les antiques carrelages, les vitrines s’embellirent et la menuiserie métallique permit quelques audaces. Le mouvement mit du temps à s’accélérer, mais, pendant que le pays s’enfonçait dans des décomptes macabres et les pires massacres, des jeunes trabendistes qui avaient amassé quelque argent achetaient ou louaient des magasins qu’ils rénovaient. Il faut que je le dise à Thierry, que ce mouvement de retrouvailles avec le métier du commerce, je ne l’ai compris que sur le tard, quand il devint évident pour tous que la bonne tenue des locaux jouait un rôle d’appel. Ils avaient ainsi assimilé plus que les coûts et les profits, ils ramenaient une citadinité toute fraîche, qui rend leur plaisir aux souks et aux vitrines, une vie qui mit longtemps à prendre forme, de la pizzeria de Mac Nounou [1]aux petits cafés où vous servaient à table des jeunes filles, des magasins complètement tenus par des femmes à ceux que tiennent, ensemble, frères et sœurs. Des lieux où ils ont tout fait eux-mêmes juste en passant d’un pays à un autre ; et si, sur quelques trottoirs de la ville, d’autres jeunes, sans chance de visa, ont installé sur le sol des livres à vendre, le tout commence à donner une identité à la ville qui a failli se trouver en déshérence.

Ni ce soir, ni demain, Keltoum, que j’ai laissée derrière moi à la Maison de la presse, ne viendra acheter de vêtements pour la fête. Elle avait donné à Zinou les parfums de sa peau au sortir du bain, quand, dans l’affolement des senteurs, l’homme se perdit entre l’odeur de la femme aimée et celle du jasmin ; lui avait offert les essences de la mer dans le sel encore iodé et la lumière du soleil accrochée à ses teints bronzés. Et ils se perdirent à deux dans les teints de grand vent de cette femme héritière de l’air diaphane de la montagne qui a vu naître ses parents. Keltoum portait à peine son regard sur leur amour, elle dont les yeux au vert profond d’olive au grand soleil d’été s’attendrissaient aux lumières plus douces, pour tourner au noisette effrayé d’un écureuil en hiver.

Elle lui avait tendu sa main de sportive entre un entraînement et un match, et rien ne comptait pour elle, à l’époque et à son âge, que le trouble profond du sentiment naissant qui l’agitait, que cette vie à deux choisie et voulue en dehors des règles rassurantes des ancêtres. Ils en étaient à inventer leur couple et à le bâtir sur les valeurs de l’amour encore mal explorées dans notre société, quand Zinou bifurqua vers le journalisme par goût pour le sport. Rien, absolument rien, dans cette célébration de la vie ne pouvait appeler à la haine ; pourtant, en sortant d’un logement qu’ils avaient trouvé à Blida, si loin de leur ville natale, Alger, des hommes tirèrent sur Zinou. Keltoum le pleura, et, sur la terre où on l’a mis, elle se mit à le rechercher dans les ombres, les formes, les couleurs, les lumières, et chaque pas lui rappela ses traces. Elle resta longtemps, la nuit, à le chercher à ses côtés avant de s’habituer à sa définitive absence, et des mois durant, il lui arrivait d’oublier, elle se surprenait à le chercher derrière les portes et au bout des chambres ou l’appelait et s’en mordait les lèvres.

Zinou n’était plus là. Et dans sa souffrance, sa terrible souffrance, dans son âme déchirée, elle le prenait dans ses bras pour une dernière caresse, une dernière consolation, un dernier secours à son aimé. Lui revenait, comme le torrent du feu, le bonheur qu’elle connut à le nommer, à le toucher, à le regarder, à l’écouter, à fermer ses yeux sur son image, à le mouiller de son eau de mer, à le voir abandonné au sommeil. Le coup ressembla à un coup du sort, pour elle comme pour des milliers d’Algériens torturés par la question de savoir pourquoi eux, pourquoi la mort.

Au plus profond de la douleur – quand il ne reste que le goût du sable et de la terre au fond de la bouche, quand les yeux se fatiguent de leurs propres larmes et qu’elles resurgissent abondantes, que seul le désir de la mort vous permet d’espérer l’oubli – Keltoum se leva. Elle rendit visite à la tombe et rejoignit les hommes et les femmes qui avaient perdu les leurs et ne voulaient pas de leur mort. Elle se mit à se battre pour la mémoire de Zinou, pas celle qui fleurit seulement les tombes, mais celle qui célèbre le souvenir. Et cette femme, dont chacun de ses traits racés lui construit une beauté paradoxalement évidente et discrète, pour crier justice, occupa alors la rue, espace interdit aux femmes, condamnées à n’y passer qu’en fantômes enveloppés de blanc ou de noir. Alors, Keltoum et les autres femmes, mères, épouses, sœurs, filles, arrachent Alger à son passé et lui construisent une féminité de l’espace, une mixité de l’amour et du combat, dernière défaite des assassins qui leur déniaient jusqu’à leur humanité.

Les passants jetaient un regard. Cette présence des femmes leur était devenue ordinaire. Vers la rue des Libérés, des jeunes filles, cheveux dénoués au vent, en jean affolé sur leurs hanches, aux poitrines arrogantes, marchaient en riant. Ne me rendez surtout pas Alger de mon enfance, j’aime cet Alger-là, de Keltoum et des trabendistes, des filles rieuses et provocantes, car enfin il me semble que j’ai un lieu où te recevoir, Thierry, qui ne soit ni croisé ni chargé de notre histoire ; qui ne soit ni évanescent sous mes pas ni passif sous les coups du sort.

Alors je m’accroche au train de ces jeunes et de ces femmes pour passer les portes que m’ouvrent leurs clés, passe-partout de l’histoire qu’ils dérobent aux regards glauques des pouvoirs.

Car, vois-tu, aimer en cette ville ou en faire l’histoire, c’est toujours passer la vie en contrebande, sous le nez des puissants et des vigiles.

Et par la grâce de ces cheminements souterrains, j’ai enfin un lieu où te recevoir pour célébrer notre tellement diverse et si semblable humanité.

Réédité en mai 2016 -

FASCINANT ISTANBUL !

- Par Meskellil

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Meskellil

- 2 commentaires

_______________♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ _______________

Fascinant Istanbul !

Essoufflées par la montée un peu abrupte, et la charge de nos sacs à dos ! Aysu (Eau de lune) mon amie appuie sur la sonnette et la porte s’ouvre sur visage avenant, des yeux couleur noisette, un regard doux et chaud, un sourire large, franc. « Merhaba, hos geldiniz ! » (bienvenue) nous dit-elle, en s’écartant pour nous laisser entrer. Nous nous défaisons de nos sacs à dos et les calons contre le mur. Enfin ! Aysu fait aussitôt les présentations. Gülnar (Rose de grenadier), et Güven (confiance) son mari. Comme je me trouve tout à côté de Gülnar, elle me prend spontanément dans ses bras, m’embrasse. Elle se tourne vers Aysu, ouvre grand ses bras et la serre très affectueusement contre elle. Elles ne se sont pas vues depuis longtemps. Güven moins démonstratif, arbore un sourire timide, un peu hésitant. Son regard s’attarde sur sa femme. Il semble ému, attendri par l’expression de sa joie, de son débordement affectif. J’apprendrai que Gülnar, originaire de la partie turque de Chypre revendiquée par Chypre comme sienne, occasionnant conflits et déchirements entre Chypriotes et Turcs, a perdu sa mère de manière brutale depuis peu à Chypre. Elle en est très affectée parce qu’elle ne l’avait pas vue depuis quelque temps.

Un flot dense et indiscipliné de paroles fuse de part et d’autre entre Gülnar et Aysu. Echange un peu décalé, désordonné du à l’émotion. Elles finissent par s’en rendre compte, et éclatent d’un rire joyeux, spontané.... Je ne comprends que de rares bribes à ce qu’elles se disent, mais cela ne me gêne pas, la langue maternelle affective est universelle. Güven toujours réservé me fait la bise, réitère ses mots de bienvenue « Merhaba, Hos geldiniz ». Je lui réponds en Turc aussi «Merhaba, Hos boldok ». Aysu m’a appris quelques mots et expressions usuels. De tous les accents turcs, je préfère le parler Stambouliote doux et très raffiné. Les plus puristes d’entre les Turcs et particulièrement les Stambouliotes de souche, appartenant souvent à la classe bourgeoise, mettent un point d’honneur à tenter d’évacuer de la langue turque ses influences linguistiques arabes. Exercice bien difficile ! Sans les mots arabes en totale fusion avec le Turc et souvent non identifiés par les Turcs eux-mêmes, ces derniers auraient bien du mal à se faire comprendre. Il est vrai qu’écouter attentivement parler le Turc donne cette impression de comprendre le sens général d’une conversation, mais souvent c’est un leurre parce que les mots éparpillés ici et là ne font pas forcément sens. Aysu se tourne vers Güven, et se perd dans ses bras. Ces effusions sont très touchantes. Gülnar et Güven, amis de longue date des parents d’Aysu n’ont pas d’enfants, mais ils ont grandir Aysu et la considèrent un peu comme leur fille. Depuis qu’elle poursuit ses études à Paris, Aysu revient en Turquie chaque été, et elle passe d’abord les voir à Istanbul avant d’aller chez ses parents dans le sud de la Turquie. Cette année, Aysu m’a proposé de venir passer mes vacances d’été avec elle en Turquie, ce que j’ai volontiers accepté ! Nous projetons de visiter quelques endroits de la belle Turquie, de passer quelques jours chez ses parents, puis de rendre visite à la famille d’une amie restée à Paris.

Aysu entreprend d’enlever ses sandales. J’en fais autant. Comme en Algérie, bien que moins pratiqué de nos jours, on n’entre pas dans une maison avec ses chaussures qui sont laissées à l’entrée. Gülnar attrape deux paires de mules dans un petit meuble, nous les met devant les pieds. Gênée, je me contente de la remercier « çok tesekürler », ne connaissant pas la formule d’usage. Gülnar me sourit. Je souris à mon tour, et enfile mes mules. Elles sont moelleuses et reposantes. Gülnar nous précède joyeusement dans un salon spacieux très lumineux, meublé simplement et avec beaucoup de goût. Le canapé couleur sable du désert est confortable et douillet, et nous soulagées de pouvoir enfin nous asseoir. Güven disparait pour reparaitre presqu’aussitôt avec un saladier débordant de tranches de « karpus » (pastèque), des assiettes et des fourchettes. Je suis un peu surprise, mais j’aurai l’occasion de noter qu’en Turquie, lorsque c’est la saison, on offre de la pastèque en guise de rafraichissement, le thé étant présent en toute saison et à tout moment. Cette dernière est juteuse, délicieusement sucrée, et très rafraichissante en effet ! J’en reprends encore tandis qu’Aysu, Gülnar et Güven discutent. Nos hôtes parlent un français très hésitant, et préfèrent s’exprimer en anglais que nous pratiquons tous. Gülnar et Güven qui sont tous deux architectes, m’apprennent qu’ils aiment beaucoup Alger où ils ont séjourné plusieurs fois dans le cadre d’un projet architectural, et qu’ayant beaucoup aimé Alger, l’accueil et la compagnie chaleureuse de leurs hôtes algériens, ils adoreraient y retourner ! Cette proximité avec l’Algérie me remplit d’aise, et finit par me détendre complètement.

Leur maison est nichée sur les hauteurs d’Istanbul, dans un quartier résidentiel calme, agréable, très vert. De la terrasse joliment fleurie s’offre un panorama grandiose sur le Bosphore! Magnifique de jour avec son bleu azur éclatant comme de nuit avec les lumières de ses bateaux! C’est l’heure du déjeuner et tout est déjà disposé sur la table de la terrasse. L’air est doux, l’atmosphère légère et détendue, et le déjeuner riche de diverses spécialités succulentes. Un vrai cordon bleu Gülnar ! Güven met aussi très volontiers la main à la pâte ! Adorables tous les deux !

Pour ce début d’après-midi, Gülnar nous emmène visiter quelques quartiers d’une commune voisine dans laquelle les maisons traditionnelles en bois, précieux patrimoine de l’ancien Istanbul, ont échappé aux incendies et aléas fréquents ayant tristement jalonné l’histoire de la cité. Chargée du projet de rénovation et de sauvegarde de ces maisons, la préservation de l’architecture originale de l’ancien Istanbul la passionne, l’accapare entièrement, et c’est bien compréhensible ! Elle nous explique, avec un plaisir non dissimulé qu’auparavant, les maisons, échoppes, ateliers, caravansérails se faisaient exclusivement en bois, la pierre étant réservée aux édifices religieux, telles les mosquées, medressés (medersa) ou toute autre construction à visée religieuse. Ces maisons en bois, de vrais chefs d’œuvre d’architecture, tombent en ruine et menacent de disparaître emportant avec elles tout un style architectural, tout un mode de vie, toute une culture. Certains autres quartiers d’Istanbul dont celui de Zeyrek, l’un des plus anciens, mais aussi le plus pauvre, nous précise-t-elle, concentrent le plus grand nombre de ces maisons joliment bordées d’un réseau complexe de ruelles étroites qui rappelle la Casbah d’Alger qu’elle a visitée lors de son passage à Alger.

Gülnar sait l’art de conter ces maisons. Poésie, émotion et nostalgie. Le cœur du vieil et pittoresque Istanbul nait de ses mots, de ses émotions, de sa passion et prend vie, palpite, bat au rythme captivant de sa narration. Fascinant Istanbul ! Le konak est la forme de construction la plus ancienne, une maison individuelle citadine bourgeoise entourée d’un jardin fleuri agrémenté de fontaines et de pergolas, constituant la partie essentielle de l’organisation spatiale, le lieu de vie et de détente pendant la belle saison. Les appartements privés se trouvent quant à eux toujours à l’étage, préservés des regards indiscrets. Plus modestes que les Konaks, mais mieux préservées parce que plus récentes, les Yali, des maisons d’alignement dissimulant jalousement derrière leurs hauts murs des jardins luxuriants, parfois des puits. De véritables petits paradis de verdure insoupçonnés ! Les quelques maisons visitées sont superbement et fidèlement restaurées. Les fenêtres en saillie, les portes, les corniches, les encorbellements sont richement sculptés, très finement ciselés, exprimant toute la sensibilité artistique, toute la fantaisie de leurs anciens propriétaires, et notamment des plus riches d’entre eux. Nous déambulons au gré des mots de Gülnar et de notre imagination au cœur d’Istanbul, empruntant des ruelles étroites, entrant dans les maisons, humant des parfums de fleurs dans leurs jardins…. Naime, jeune héroïne d’un roman lu adolescente surgit des méandres de ma mémoire. Mystérieux et féerique était le monde de Naïme qui vivait dans un palais Ottoman à Istanbul dans un univers enchanteur fait de sultans et de sultanes évoluant dans de somptueux et riches décors.

Ces maisons, en authentiques œuvres d’art, sont rayonnantes, et nous restituent un peu de cette âme profonde du vieil Istanbul. Des ilots du passé, témoins impuissants du développement anarchique, bruyant et clinquant de l’Istanbul moderne. Le bénéfice du classement de ces sites comme zones protégées sans moyens financiers suffisants pour leur conservation, reste anecdotique. L’Algérie et ses tragédies ! Similaires à celles de ces maisons en bois. Tant de merveilles délaissées ou disparues, ne subsistant que dans les souvenirs et les imaginaires des nostalgiques des temps anciens. Le chemin du retour est silencieux, pensif, un peu terne.

Les mets qui composent le repas du soir sentent si bons ! Gülnar secondée de Güven, a commencé la préparation des plats dès le matin ! Des aliments riches et variés, délicats et raffinés dont la saveur et le moelleux sont admirablement conservés. Plusieurs spécialités chaudes et froides sont servies toutes en même temps. Des Mezzés que l’on retrouve aussi au Liban, en Syrie ou ce qu’il en reste ! Libre à chacun de se servir ici ou là selon ses goûts ! Des Böreks fins au fromage et à l’aneth, des Dolma, feuilles de vigne farcies au riz accommodé d’épices, de pignons, et de raisins secs, du cacik (prononcé djadjik), une entrée à base de yoghourt, de concombres coupés très fins, arrosée d’un filet d’huile d’olive et relevé d’une pointe d’ail, des aubergines en purée à la crème de sésame, des köfté, boulettes de viande hachée au mélange d’épices savamment équilibré, un vrai régal, des haricots verts très goûteux, des bamya (gombos) en sauce rouge délicieusement mijotés…, du pain traditionnel aussi. Le dessert n’est pas en reste, des fruits gorgés de soleil, des baklavas fraiches et croustillantes aux pistaches, et des kunefés tièdes, un dessert aux « cheveux d’ange » fourré de fromage blanc fondu, similaire au qtaïf fourré aux amandes en Algérie. Exquises ! De vrais, bons et beaux moments de partage, et de convivialité !

Aysu et moi nous sommes levées tôt après une nuit calme et reposante. Le petit déjeuner est très copieux ! Tomates et concombres coupés, tranches de fromages blanc frais et aussi cuit, des olives, des confitures de pétales de rose, et de figues, du miel accompagné de l’incontournable yoghourt servi à tous les repas, du Pekmez sirop très épais à base de raisin cuit (l’équivalent du Rrob en Algérie, je crois) mélangé à de la crème de sésame et dégusté, étalé sur du Pidé, pain traditionnel très moelleux, ou du Simit, sorte de petites couronnes de pain au sésame, si gourmandes, si savoureuses chaudes, et elles le sont justement ! Le samovar fume joyeusement et diffuse un arôme de thé vigoureux un peu âpre. Gülnar remplit mon verre au quart de thé très concentré, et me demande si je le préfère fort ou léger. Elle rajoutera de l’eau bouillante en conséquence. Le thé ! Loin devant le café turc, il se boit matin, midi et soir, et à tout moment de la journée. Concentré ou plus dilué selon les goûts et les moments, il désaltère, délasse, détend, apaise, réchauffe, requinque, redonne du cœur à tout. Le thé est un des aspects de la culture turque, et est un plaisir qui ne se refuse pas. « Afyat olsun » (bon appétit) nous dit Güven. Et l’appétit est là ! Tout est délectable y compris les tomates que je n’ai pas l’habitude de manger le matin. Toute une palette de nouvelles et fines saveurs !

Pour aller à Istanbul, nous reprenons le bateau. La rue qui serpente un peu est plus facile dans ce sens et sans sacs à dos ! Le temps est radieux, et le Bosphore d’un bleu intense zébré de longues trainées blanches que les bateaux qui le sillonnent, laissent derrière eux. Très agréable la traversée ! Beaucoup de passagers commandent du thé, des Simit. D’autres lisent le journal, d’autres encore discutent pendant que d’autres somnolent, c’est un peu le métro Parisien en beaucoup plus agréable, plus aéré, plus ouvert, plus convivial. Nous quittons l’Asie, pour aller sur l’autre rive du Bosphore, en Europe !

Byzance, Augusta Antonina, Constantinople, Istanbul, à la croisée des chemins entre Orient et Occident, capitale millénaire de plusieurs grandes civilisations, et cité prestigieuse inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Tolérante et ouverte, Istanbul a su merveilleusement et en toute harmonie intégrer les divers et riches apports des différentes périodes de son histoire : Grecque, Romaine, Ottomane Musulmane et Chrétienne, et y a imprimé son âme profonde. Istanbul ! Grouillante, trépidante, débordante d’énergie, de vitalité, de joie, fatigante pour peu qu’on se laisse entrainer par son rythme soutenu ! Istanbul ! Sublime et fascinante cité ! Un vocable si chargé d’histoires, de fantaisie, de rêves, de mystères, et de magie !

Le marché aux épices ou l’orient aux mille et une lumières ! Un extraordinaire dégradé de nuances et de tons expansifs, vigoureux, intenses de leur rayonnement irradiant, accrochant le regard, illuminant les lieux comme les palais de l’imaginaire. Un incroyable éventail de senteurs et de saveurs fortes ou plus subtiles fruitées ou acidulées, chaudes, douces, enveloppantes, sucrées ou épicées, toniques, citronnées ou florales, ou complètement inédites. Un voyage sensoriel riche au cœur des couleurs, des arômes et des saveurs.

Le marché aux épices est à la hauteur de tous les défis ! Tout, mais alors tout, connu comme inconnu, y est disponible ! Des innombrables épices safran, paprika, cannelle, curcuma, sumac, coriandre, gingembre…, aux herbes, racines, écorces ou poudres… médicinales aux vertus « miraculeuses » improbables, des eaux florales ou huiles agréablement parfumées, aux innombrables fruits séchés, aux légumes séchés aussi et enfilés en énormes chapelets suspendus en hauteur, aux olives de tous calibres et de toutes couleurs, amandes, pistaches, effluves de café irrésistibles ; douceurs à la vanille, au caramel, pâtes de fruits multicolores, nougat aux amandes, cacahuètes ou pistaches, loukoums et helva…. Pas de répit pour les sens, tout est enchantement. Les vendeurs aimables, un peu zélés mais sans agressivité nous sollicitent, nous interpellent, nous vantent leurs produits, nous proposent de les goûter, juste pour le plaisir de goûter ! « Innocents » vendeurs, et irrésistibles loukoums ! Trop tentants ! Nous nous arrêtons. Le vendeur choisit un beau loukoum et me le tend. Tendre, moelleux, fondant. Une douceur infinie parfumée à la rose dont le goût se prolonge délicieusement. Il coupe un morceau de nougat à la pistache, et le tend à Aysu, qui le déguste doucement les yeux brillants de gourmandise. Sacrés vendeurs ! Nous leur achetons des loukoums richement parfumés, du nougat, et quittons à contrecœur le marché aux épices.

Nous voilà aux portes du Grand Bazar ! L’un des plus vastes et des plus anciens marché couvert du monde ! Un immense labyrinthe fait de croisements et d’entrecroisements impressionnants d’allées larges, de ruelles étroites, de passages, d’impasses. Son organisation par secteurs regroupe différents types d’artisanat. Voûtes hautes, et grandes arcades surmontées de colonnes souvent ornées de faïence aux motifs simples, bleus en général, suggèrent cette impression d’être dans un grand palais ! Tout comme le marché aux épices, le Bazar est effervescent, bouillonnant, une véritable fourmilière ! Un brouhaha sourd et continu, entrecoupé de temps à autre d’éclats de voix, enveloppe le bazar, et me rappelle, celui, lointain de « bit eskhoun » (pièce chaude) dans les hammams de Miliana, et plus spécifiquement Hamam Edjedid saturé de femmes de tous âges venues se purifier les tout derniers jours de Cha3bane pour accueillir Ramdhane.

Des boutiques chatoyantes de couleurs, blotties les unes contre les autres offrent des dégradés de tons brillants, éclatants. Et l’imagination de s’échapper à nouveau pour se perdre dans les palais somptueux, les échoppes, les caravanes, les prestigieux caravansérails. Tout suggère l’univers féérique des contes de l’enfance, des Mille et une nuits. Richesse et opulence des allées du quartier des bijoutiers ruisselantes d’or et d’argent, ou celui du cuivre joliment ciselé brillant de mille feux, celui des lampes de toutes tailles, de toutes formes, de toutes couleurs, celui des Kilims, tapis tissés aux tons et motifs si fins, si beaux, celui du bois et de ses sazs instruments à cordes à longs manches au son très typique que l’on retrouve dans toutes les musiques traditionnelles turques, … des Tasbih (sebha, chapelet) pour le « dhikr », très populaires en Turquie, des Nazar boncuk, amulettes composées de plusieurs cercles en pâte de verre, superposés et préfigurant un œil avec à son centre un rond noir, la pupille, porté comme bijou, suspendu à l’entrée d’une maison, intégré au mur ou au sol sur le pas de la porte pour conjurer les mauvais esprits, le mauvais œil. Aysu m’explique que dans les croyances populaires, un regard bleu est porteur de malheur à la personne qui le croise, à sa famille, à ses biens. La couleur bleue dominante du Boncuk est sensée le neutraliser. Dans le secteur des tissus, la richesse des étoffes affolerait plus d’une couturière, plus d’une promise ! Epaisses ou fines, unies ou bariolées mates ou brillantes, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses. Les tissus fleuris sont très prisés des femmes de la campagne qui en font des « serouel mdouer » (pantalons larges bouffants) quasi identiques à ceux portés dans les campagnes algériennes et qu’on appelle aussi « serouel ettekka ». Tellement proches les gens mais aussi les intérieurs des maisons des campagnes turque et algérienne que l’on pourrait les confondre n’était-ce la langue !

Les livreurs de thé sont nombreux au Bazar, on en croise souvent. Pressés, ils se faufilent entre les gens avec une aisance et une légèreté déconcertantes, les frôlant à peine ! On pourrait penser que les mouvements amples qu’ils font faire à leurs plateaux chargés de verres de thé, feraient déborder ce dernier, mais pas du tout ! Pas une goutte n’est renversée ! Ces livreurs se savent observés du touriste épaté par leurs prouesses, et s’en amusent eux aussi. « Sssimiiiiiiiiiiiit !!! », crie un vendeur ambulant portant en équilibre sur sa tête un énorme plateau de Simit disposés en pyramide. Plus loin, c’est un vendeur de jus de cerises en tenue ottomane traditionnelle que l’on croise. Je suis ravie par toutes ces découvertes insolites, charmantes, émouvantes. Au détour d’une allée, nous tombons sur une magnifique fontaine en marbre ! Nous y faisons une halte rafraichissante, il fait si chaud ! Dans une autre petite allée paisible, nous nous installons dans un petit café sympathique et accueillant pour y boire un thé. Cette trêve, à l’abri du tumulte étourdissant du Bazar, estompe quelque peu son ardeur, son déluge de couleurs, de parfums, de saveurs. Le Bazar et son ambiance orientale, débordante de chaleureuse et joyeuse hospitalité !

Contrairement au Grand Bazar, le marché populaire attire peu les touristes, et rares sont ceux qui s’y aventurent hormis quelques Soviétiques et parmi eux des marins en escale à Istanbul. Certains d’entre eux charrient d’impressionnants ballots de marchandises, d’autres, plus fauchés, font du troc, des poupées russes, des gravures sur bois, des cuillères, des boîtes en bois sculptées de motifs fleuris à dominante rouge, contre des souvenirs d’Istanbul. Nous sommes au temps de l’Union Soviétique, et la précieuse devise est parcimonieuse, voire absente. En Algérie, l’allocation allouée, une fois l’autorisation de sortie du territoire obtenue, s’élevait je crois à quelques 300 francs. Somme bien dérisoire même à cette époque, mais cela n’empêchait pas les allocataires de ramener des valises et ballots de marchandises impressionnants, et en particulier tout ce est qui habillement. Les négociations entre les marins et les vendeurs de souvenirs turcs sont âpres, chaque partie voulant s’assurer de faire la bonne affaire !

Dans ce marché, le commerce en gros, demi-gros et au détail draine la multitude. Un bric-à-brac indescriptible de marchandises des plus hétéroclites ! Tout s’y vend et tout s’y achète : literies, ustensiles de cuisine, objets divers en métal, outils, bascules, ferraille, jouets, vêtements, tissus d’ameublement, linge de maison, bonbons, charcuterie, légumes, fruits…. La fracture est très nette entre ce quartier populaire, pauvre et délabré, et le centre touristique si bien entretenu. Extraordinaire et paradoxal Istanbul où le moderne et l’ancien, l’authentique et le faux, l’opulent et le misérable se côtoient à quelques rues près. Des « boyaci », (cireurs), il y en a beaucoup ! Des enfants surtout ! Trop d’enfants tout barbouillés de cirage se disputent les chaussures passantes. Ces enfants cireurs triment à temps plein ou partiel selon qu’ils vont ou pas à l’école. Hauts comme trois pommes, leur regard ne va guère au-dessus des genoux de leurs clients. Un enfant lève les yeux, rencontre mon regard, l’accroche, me sourit timidement, regarde mes chaussures. Dilemme ! Je lui souris de toute ma tristesse. Très mal à l’aise, je lui tends un peu d’argent, consciente que je lui fais l’aumône alors qu’il demande à être rétribué pour le travail qu’il fait. Derrière le vernis touristique, la vie est dure, si injuste, si implacable ! Aysu, habituée à ces scènes, ne les « voient » plus. Elle continue à bavarder, s’agaçant parfois de mon mutisme, ne comprenant pas cette gravité, cette tristesse profonde dans laquelle je suis plongée. Et de ce moment, les chaussures des hommes s’imposent à mon regard. Toujours brillantes, impeccablement entretenues y compris dans les lieux poussiéreux et encombrés de gravas ! Aucune gêne, aucun embarras à se faire « briller », par des mômes de surcroit ! Je verrai d’autres enfants proposant divers articles à la vente, dans des petites caisses de fortune : cigarettes, peignes, piles, billets de loterie, barrettes pour cheveux, épingles à nourrice…. Tout comme la richesse, la misère est aussi ruisselante de ce côté-ci.

« Limooooon » crie ce limonci, marchand ambulant de jus de citron. « Siiimiiit » lui répond le simitci. « Missiiiiir » renchérit le vendeur de maïs grillé. Des métiers de la rue. Du rémouleur le « Bileyici », au fripier « Eskici », qui sillonne les rues avec sa charrette débordante de vaisselle à échanger contre des vêtements, au « Balikçi », marchand de poisson, au « Sebzeci », marchand de fruits et légumes, au « Çiçekçi », marchand de fleurs... Des rues très animées, foisonnantes de vie. Aysu m’explique que la terminaison « ci » qui se prononce « dji » signifie « métier de… ». Et me voilà reprojetée dans mon enfance ! Certains métiers « qahwadji » (cafetier), « sfendji » (marchand de beignets) prennent donc leurs racines ailleurs…. Je suis étonnée, émue par les affinités culturelles et linguistiques que je découvre, par ces marchants qui m’évoquent Miliana et ses rues ponctuées aussi des cris de ses vendeurs ambulants. Je me rappelle avec beaucoup de tendresse et de nostalgie ces précieuses tranches de vie perdues. L’impression d’un voyage dans le temps. Une sorte de flottement quelque part dans une dimension aux contours imprécis, évanescents, ou la rencontre de personnages pittoresques inattendus, insaisissables, intemporels, ceux de mon Algérie d’autrefois, et ceux d’une autre contrée, d’une autre histoire, ancienne, très ancienne mais liée. Pour les uns perdus dans les dédales de ma mémoire, et pour les autres, réels, arpentant les rues d’Istanbul en costumes Ottomans d’époque, portant ou poussant des contenants traditionnels remplis des produits qu’ils proposent aux passants ! Surprise et émotion encore, que la découverte plus tard de noms d’enseignes de magasins ou autres établissements, suggérant les noms de certaines familles de Miliana !

De tous les marchands ambulants, c’est le Dondurmaci, marchand de glace traditionnelle qui m’a le plus marquée ! Ce dondurmaci à la moustache démesurément longue, épaisse et légèrement recourbée sur les côtés, porte un costume traditionnel Ottoman : chemise à manches longues blanche, gilet rouge brodé de fils d’or, pantalon un peu bouffant de même teinte tenu par une large ceinture en tissu enroulée autour d’une taille bedonnante, une chéchia istanbul rouge brodée de fils d’or également. C’est qu’il en impose ce personnage à l’allure altière. Le « spectacle » qu’offre ce dondurmaci, debout trônant au milieu de son beau meuble sur roues, mérite largement que l’on s’y arrête même si on n’est pas friand de glace ! Dondurma signifie crème glacée, un dessert confectionné à partir de bulbes d’orchidées sauvages séchées dont la farine appelée le Salep, constitue l’ingrédient de base. Cette variété d’orchidée ne pousse que dans les contreforts du plateau anatolien, d’où le caractère unique de cette glace, une pâte épaisse à la texture lisse et très douce, un peu gommeuse au goût. Elastique, elle a cette capacité de s’étirer jusqu’à, dit-on, former une corde à sauter, et se mangeait anciennement avec couteau et fourchette ! Mais revenons à notre dondurmaci ! Aysu ne tarit pas déloges sur les qualités gustatives du dondurma et la multitude des parfums aux fruits naturels proposés. J’ai plutôt envie de manger salé, mais conciliante, je cède devant son insistance. Les yeux d’Aysu sont pétillants, et son sourire un peu énigmatique. Je ne m’y attarde pas.

Je choisis une glace nature, la vraie, l’originale, Aysu une glace à la pêche. Aussitôt la commande prise, notre personnage se met à chanter d’une voix grave et mélodieuse tandis que ses mains font tournoyer avec une incroyable agilité une sorte de tige en acier très longue pour lui faire faire des arabesques rapides et compliquées avant de la plonger dans un des nombreux contenants de glace aux noms de parfums souvent mystérieux pour moi. Il tourne cette tige, fouille dans la glace épaisse, résistante, y pèse de tout son poids, et la ressort avec à son bout de la glace. Aussitôt, il entreprend d’exécuter une myriade d’acrobaties complexes qui durent un temps. Fascinant ! Soudain, et au moment où je m’y attends le moins, je vois la longue tige, devenue complètement folle, arriver droit sur moi, et éviter de justesse mon visage ! Mon cœur fait un bond prodigieux, et accélère son rythme, affolé ! Je n’en suis pas encore remise qu’une cloche que je n’avais pas remarquée, se met à tinter avec frénésie juste au-dessus de ma tête ! Je fais un bond en arrière et bouscule quelqu’un ! Aysu éclate de rire, d’autres personnes autour de nous ne s’en privent pas non plus, le dondurmaci est ravi de sa facétie, moi perplexe, le cœur palpitant, pas très rassurée, vexée même !

Le dondurmaci reprend l’extraction de la glace, commence à en remplir un cornet, et la tige de reprendre son ballet endiablé, passant d’une main à l’autre ! Imprévisible ce personnage, sournois, un peu « traitre » pensé-je! Sur mes gardes, je reste concentrée sur ses mains, des fois que la tige s’emballe à nouveau. Peine perdue ! La cloche actionnée à nouveau à mon insu me fait à nouveau faire un bond ! J’esquisse un sourire contrit. Tout le monde a l’air de trouver ces tours de passe-passe très drôles ! Le dondurmaci, lui, jubile, et la galerie s’amuse beaucoup. Moi, un peu moins quand même ! Enfin, la glace est prête ! Il me la tend avec un grand sourire. Pas rancunière pour un sou, je lui souris à mon tour, tends la main pour la prendre, et ne saisis que le vide ! Il refait ce scénario plusieurs fois. Ma patience comme ma complaisance se craquellent ! Je suis vraiment chiffonnée cette fois-ci ! Le dondurmaci, perspicace, me cède enfin ma glace et me gratifie d’un énorme sourire tout-à-fait charmant, candide même ! C’était donc ça le sourire énigmatique d’Aysu ! « Perfide » jusqu’au bout des ongles! Je goûte à ma glace. Douce, onctueuse, élastique... Un délice qui vaut finalement et malgré tout peur, tours et détours ! Le dondumaci ! Un poète nostalgique talentueux et inspiré, haut en couleurs, taquin, agile, habile et très attachant, défiant temps et époques pour offrir des instants magiques, des émotions vibrantes, pour un souvenir lumineux et souriant à chaque évocation.

Nous n’aurons pas le temps de tout visiter et devons faire des choix. Aya Sofia, la Mosquée Bleue Sultan Ahmet et si on a le temps la Citerne Basilique. Le palais de Topkapi attendra la fin de ces vacances, à notre retour à Istanbul. Aya Sofia est incroyablement conservée malgré les stigmates du temps et des séismes. Successivement Basilique byzantine, Mosquée aux quatre minarets, puis Musée, Aya Sofia majestueuse et imposante, ne révèle pourtant pas de prime abord les trésors d’architecture, de fresques, de mosaïques de scènes bibliques, et d’ornements divers qu’elle abrite. Dès l’entrée, on se sent tout petits, presqu’écrasés ! Tout est tellement démesuré ! Le dôme et les colonnes sont gigantesques, le mélange de couleurs et de matières extraordinaire, la lumière y est éblouissante. Magnifique Aya Sofia !

Sultanahmet Camii (se prononce djamii) ou la Mosquée du Sultan Ahmet aux six minarets ! Une œuvre architecturale somptueuse, édifiée près de mille ans après Aya Sofia et rivalisant de beauté avec elle ! Inondée de lumière avec ses innombrables fenêtres, elle est toute de bleue ornée avec ses carreaux de faïence d’où le nom de Mosquée Bleue. Sublime ! Son magnifique jardin fleuri aux nombreuses allées offre bien-être et détente. L’énergie, et la spiritualité profonde qui se dégagent de ces lieux éminents me touchent droit au cœur, me transportent. Sultanahmet Camii plus spécifiquement transmet quelque chose de fort, de vivant qui ne peut s’expliquer. Sa « parole » qui est un langage pour l’âme, emplit pleinement l’atmosphère, et chaque détail observé accentue cette sensation intense de communion avec ces lieux tolérants, respectueux et profondément spirituels. Sultanahmet Camii insuffle calme, bien-être et sérénité. J’aurais aimé m’y attarder, loin du tumulte et de l’agitation extérieurs…

Avant de reprendre le bateau pour regagner la rive asiatique, nous poussons nos pas jusqu’à la Citerne Basilique que les Turcs appellent « le Palais englouti ». Et c’est véritablement un immense palais souterrain constitué d’une forêt dense de colonnes qui montent très haut. Spectaculaire réserve d’eau! De quoi tenir un siège ou défier des étés très secs ! Un authentique chef d’œuvre d’architecture et d’ingéniosité. L’éclairage très subtil donne de beaux et chaleureux tons orangés aux colonnes. La sensation d’être dans une sorte de sanctuaire silencieux où le clapotis de l’eau, seul, s’autorise un murmure de temps à autre, est là.

Sur le chemin du retour, nous nous attardons un peu dans le quartier du pont de Galata. Un pont flottant en bois très ancien, très affairé, très animé. L’après-midi est bien avancé. Des pêcheurs à la ligne sont alignés avec leurs cannes à pêche contre la balustrade du pont. La prise semble bonne au vu des nombreux poissons se tortillant dans les seaux et bassines posés à terre. Sur les berges du Bosphore un peu plus loin, d’autres pêcheurs sont alignés avec leurs bateaux. Ils font frire du poisson, pêché tôt le matin, dans d’énormes bassines d’huile bouillante. Le poisson tout dégoulinant d’huile est mis dans de grosses miches de pain frais pour les clients amateurs. L’alléchante odeur de friture nous rappelle cruellement nos estomacs vides. Un déjeuner tardif sandwich au poisson ? Pourquoi pas ?! Nous ne le regrettons pas. Le poisson est frais, et la chair tendre et goûteuse !

La visite des monuments historiques a été un peu rapide, mais je suis enchantée par autant de belles découvertes. Je reviendrai ! Dès que cela me sera possible ! Le bateau pour regagner la rive asiatique du Bosphore est déjà plein ! Demain matin, nous repartons vers le sud de la Turquie. Une amie réfugiée politique Turque de Paris militante active et recherchée pour ses activités politiques contre le régime de son pays nous a demandé d’aller voir sa famille, sa mère, ses sœurs, ses frères qu’elle n’a pas vus depuis dix ans. Elle veut des photos de tous et de partout, y compris de son village natal en montagne. Une autre amie militante elle aussi ayant pris le risque de rentrer en Turquie pour voir sa mère malade, a été arrêtée dès le passage en douane, et jetée en prison avec son enfant en bas âge ! Elle y était restée plusieurs mois ! Nous avons accepté bien évidemment !

Adorables Gülnar et Güven ! Si généreux, si chaleureux, si accueillants ! Le diner, un véritable festin accompagné de cadeaux ! De magnifiques écharpes aux couleurs chatoyantes pour chacune d’entre nous, un livre pour apprendre le Turc pour moi et un beau livre en Turc sur les maisons en bois pour Aysu. J’espère vraiment pouvoir les recevoir à mon tour un jour à Paris ! La soirée coule douce, agréable et détendue en leur compagnie. Le matin, nous déjeunons tôt. Güven insiste pour nous déposer à la gare routière. Nous reviendrons dans trois semaines passer deux autres nuits avec eux avant de renter à Paris. Nous en profiterons pour visiter le palais de Topkapi et acheter quelques souvenirs. La Turquie vers laquelle nous allons est autre. C’est celle de la campagne, de la montagne, de la mer et c’est encore un tout autre univers en perspective...

Je ne peux finir cette évocation d’Istanbul sans faire un hommage fort, plein, entier, sans m’incliner respectueusement, mais avec beaucoup de tristesse devant les milliers d’enfants cireurs de Turquie et d’ailleurs dont le nombre a explosé aujourd’hui, devant tous les enfants cireurs d’Algérie d’un temps pas si lointain, devant tous ces enfants travailleurs dans le monde.

Ci-dessous ce qu’a écrit Mehmet, un cireur de chaussures de 9 ans scolarisé en 3ème année (CE2)

« Moi, je voudrais aller dans le paradis. Là-bas, il y a des oiseaux, des papillons, et les fleurs de toutes les couleurs sentent bon. Je voudrais manger là-bas, des pommes, des oranges, des bananes, des kiwis, toutes sortes de fruits. Je voudrais avoir un vélo. Je voudrais lire de beaux contes…..

Et ne je veux plus faire le métier de cireur de chaussures, plus du tout. Je veux m’asseoir et me reposer. Là-bas, je veux m’allonger et dormir bien, je veux lire des livres. Si je finis mon école, je veux être médecin. Je veux « rendre » les malades guéris.

Dehors, il neige, j’ai froid. »

Ramazan qui a sept ans tout juste et qui part à la recherche de clients dès le matin tandis que ses copains sont sur le chemin de l’école dit :

« J’ai 4 frères et sœurs, mon père ramasse la ferraille et moi, je cire des chaussures. Je ne vais pas à l’école. Je cire environ 15 chaussures par jour et chaque fois je gagne 1 livre turque (0,30 €). Je participe au budget de ma famille. »

-

Sourires et Gestes Délicats

- Par Meskellil

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Meskellil

- 2 commentaires

___________________________________

« Dans un monde où les sourires sont interdits, un homme heureux est un homme dangereux », ai-je lu quelque part. Combien juste ! Le lien avec la suite n’a pas grand chose à voir, ou du moins rien qui saute aux yeux, si ce n’est le sourire. Parce que des sourires, on n’en voit plus beaucoup depuis l’ère des masques, en tout cas de ce côté-ci ? On a même l’impression que c’est souvent aussi le cas lorsque l’on ne porte pas de masque. Un monde sans sourires ou presque ! Désarçonnant, perturbant même, vous ne croyez pas ? Pour compenser, on se focalise sur la partie haute du visage, les yeux, les sourcils quand il n’y a pas de lunettes de soleil, parce qu’autrement, c’est carrément flippant ! Egalement sur la mobilité des pupilles. On interprète ses mouvements à l’aune de nos représentations soit comme signe de curiosité, soit d’agitation, de mensonge, ou d’anxiété. On scrute de même le regard : tendre, amoureux, profond, chaviré, pétillant, brillant, larmoyant, courroucé, fuyant, impénétrable, fixe, joyeux, triste… toujours selon nos perceptions. Inépuisable le regard. Les sourcils eux, ne sont pas en reste puisqu’ils ont également leur mot à dire quand ils montent sur leurs grands chevaux pour signifier l’étonnement, l’incrédulité, la peur, la circonspection, la désapprobation, l’ironie, le mépris même ou, quand ils se froncent pour exprimer la surprise, la frustration, le reproche, la concentration, l’incompréhension, la réflexion, l’oubli, la préoccupation, l’énervement... Mais bon, ne cédons pas à l’emballement ou à l’emballage ? Je ne sais plus ! On sait que nos représentations nous jouent bien des tours, nous mènent dans bien des détours, et l’on sait que l’on peut se tromper du tout au tout, se fourvoyer complètement tant le propre du sens nous reste indéchiffrable, insaisissable dans son entièreté avec ou sans masque. Combien de fois n’a-t-on pas dit le sens m’échappe ! Normal si on garde à l’esprit les propos de Martin Luther King qui nous rappelle que : « Tout ce que nous voyons n'est qu'une ombre projetée par les choses que nous ne voyons pas » ou Saint-Exup. qui nous dit en teneur et très justement que l’essentiel reste invisible aux yeux. Ils ne se tromperaient quand même pas tous les deux, si ? Et la bouche alors ? Cet autre organe extraordinaire qui a le pouvoir d’illuminer un visage, de le faire rayonner par un simple sourire, une bouche dotée de parole belle, élégante, douce, mélodieuse, précieuse et si poétique en prime. Bien entendu, elle peut aussi être rictus, grimace, cri, et ses mots pas jolis, jolis. Elle se rattrape vite par le rire qui est libération tonitruante d’une folle énergie subversive. Le rire pourrait bien faire de l’ombre au sourire, mais cela dépend évidemment du contexte. Imaginons-nous dire bonjour à quelqu’un et éclater de rire ! Ça pourrait être mal perçu. Le sourire, non. Il s’adapte à tous types de contexte et s’offre à tout un chacun en toute circonstance ou presque. Et quand bien même il serait pauvre, timide, contrit, pâle, fragile, il appelle néanmoins un sourire encourageant, engageant en retour.

On serait tenté de dire que la bouche et les yeux constituent les pivots de la communication tant ils sont complémentaires. Non, non, je n’oublie pas le nez. Il a aussi sa caractère et sa propre expression. Accommodant, il accompagne, accentue volontiers les diverses expressions de la bouche et des yeux en se retroussant, se dilatant, ou palpitant selon l’intensité des émotions, il nous offre tout un éventail de senteurs florales ou culinaires gourmandes. Il a aussi cette capacité de se pincer, mais il peut aussi s’avérer infaillible à la détection du mensonge lorsqu’il est soumis à une caméra thermique. Mais revenons à nos sourires et à ce qui les empêche. C’est un fait, on se retrouve là à être tous masqués (cf. texte « un après-midi presque banal »), mais à des degrés divers, et pas de la même manière, ni pour les mêmes raisons non plus. Passablement compliqué, n’est-ce pas ? Entre ceux qui avancent masqués, mais qui ont un sourire accrochés aux yeux, et ceux qui cumulent les masques comme on le ferait d’un capital, tiens, et ceux qui finissent par (se) confondre à force de clonage, et là, les medias en sont l’illustration parfaite ! Il y aurait de quoi s’arracher les cheveux car même largement démasqués, ils foncent tous la tête la première, normal question d’intérêts et de pouvoir ! Vous ne comprenez rien à ce charabia ? Moi non plus, rassurez-vous ! Rappelez-vous juste que : l’essentiel…

Allez, un dernier petit clin d’œil sur l’importance de l’humour en tandem avec le sourire « l’humour n’est pas une humeur, c’est une vision du monde. Et c’est pourquoi, si l’on a raison de dire que l’humour fut banni de l’Allemagne nazie, cela ne signifie pas simplement que l’on n’y était pas de bonne humeur, mais quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus important ». Et c’est de Ludwig Wittgenstein

-

De Mashreq à Maghreb/Titi Robin & Mehdi Nassouli

- Par Meskellil

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Meskellil

- 0 commentaire

De Mashreq à Maghreb/Titi Robin & Mehdi Nassouli

Thierry Robin

« Mon univers esthétique est l'héritier pleinement moderne et contemporain d'une civilisation qui, elle, est ancienne, méditerranéenne, qui a réunit de nombreux styles artistiques tout au long de ses rives, depuis le sud des Balkans jusqu'à l'Afrique du Nord, des rives sud de l'Europe jusqu'au Machreq. Il a été fondateur à une autre époque pour de nombreux artistes mais aussi scientifiques, médecins, philosophes, artisans ou poètes.

De plus, la culture méditerranéenne a longtemps été irriguée par un fleuve culturel et philosophique venu du Nord de l'Inde, à travers l'Asie Centrale. C'est également le même chemin qu'ont parcouru les Gitans. Voilà pourquoi j'entends parfois dans le chant d'un Kalo du quartier San Jaume de Perpignan la même métaphore poétique que me soufflait quelques jours plus tôt un Langa du Rajasthan ou un qawal de Lahore. Tous ces styles se font écho, s'opposant ou s'attirant, mais se rejoignant sans cesse. Ils sont toujours vivants et transparaissent sous mille formes complémentaires.

Créateur contemporain, je ne fais donc aujourd'hui aucunement de la "fusion" mais, armé de ce langage qui m'est propre, de ce vocabulaire et de ces compositions qui racontent mon parcours et mon identité, je revendique au contraire une filiation avec les éléments de cette mosaïque à la fois diversifiée et homogène qui préexistait largement à ma démarche. » Titi robin

Mâalem Mehdi Nassouli

Baignant dans la culture Gnawa depuis sa plus tendre enfance, Mehdi Nassoula entamera un voyage initiatique auprès des Mââlems gnawas qui lui permettra de découvrir une variété musicale riche et variée, et d’acquérir une solide connaissance de la tradition musicale gnaouie. Il s’ouvrira à d’autres influences à l’extérieur des frontières marocaines, et influencera avec bonheur et beaucoup de talent de grands musiciens.

« ...Voila qu’un étranger arrive, sans faire de bruit, / sans laisser de traces derrière lui… » Bonne écoute.

-

عصفور طل من الشباك

- Par Meskellil

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Meskellil

- 2 commentaires

_____________________________

-

El Keyassine

- Par Meskellil

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Meskellil

- 0 commentaire

El Keyassine

L’inspecteur Tahar et son « abrenti » c’est aussi le théâtre, une pure merveille avec Nouria sublime et d'autres !

El keyassine, un sketch fin, subtil, irrésistiblement drôle. Dérision et subversion au programme. On ne s’en lasse pas malgré la longueur !

Une enquête Anti morosité, détente, sourires, rires avec notre inspecteur Tahar metkellef bli zafiret ta3 srikete ou les zafiret ta3 el ktilete ou les zafiret ta3 tomobiletes ou les zafiret ta3 les minooooors...

-

Boqala Fi Miliana

- Par Meskellil

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Meskellil

- 1 commentaire

___________________________________________

En hommage à nos anciennes et anciens qui nous ont légués un patrimoine, une Histoire, des histoires riches et diversifiés aux enseignements inépuisables, Allah yerhamhoum we ywessa3 3lihoum. Rebi ytouwel fi 3mor li mazalou m3ana nchallah.

Je dédie cette page à Miliana, les amis, et à tous ceux sensibles à ce thème. Merci aux personnages très attachants d'un roman Algérien qui porte haut la spécificité de l'identité, de la culture algériennes, d'avoir inspiré cette modeste poésie. Des moments créatifs nostalgiques mais si ressourçants.

Une contribution poétique et musicale nostalgique modeste qui se voudrait exprimer la force de la mémoire de certains faits structurants de notre moi national, comme le dit si bien cet ami, qu’il soit ici mille fois remercié pour ses multiples combats et luttes, ainsi que tous ceux qui œuvrent pour la préservation de notre précieux patrimoine.

Qaâda Boqala fi Miliana

Dhiyaf Rabi ! Merhba bikoum ! Tfedhlou !

Haq el Melh li qsamneh wel Ma’ li chrabneh

Wine rakoum ya wdjouh el khir yal ghaybin

Ya li lbereh âmartoulna qlobna

Bel el Mad’h, e’T’ariqa, w’Taâlil

Bla bikoum lyoum t’ye’temna

Merhba bikoum, yal hadhrin

Bikoum t’nawret doueretna

Fer’ha w’ baraka fiha melmoumine

W’net’mennaw ydoum lkhir, esrour wel h’na

El maqnine ezzine yghani bsout hnine

Ysselli el khater we ynessi kol ghbina

Qoftane bedh’heb metrouz wel âssaba min el hrir

Serma ghaliat essoum w’ khelakhel b’fen menqocha

Prenez place, délassez-vous

Rafraîchissez-vous, parfumez vos palais

Cherbet limoun wela kass atay

Qahoua be Zhar fi fendjel farfourî

Douceurs au miel, amandes, confiseries

Finesse, saveur, et raffinement

Hab el mlouk ezzine, khiar el ma’koul

We chbah esniwa houwa es salamoun

Nuit profonde, nuit argentée, ya mahla’ha

En’ndjoum wel qmar zedou fi b’haha

Ward, fell, hbaq w’yasmine

B’ôtorhoum âla lqaâda me ddefqine

Henna, swak, ânber w’ôtour

W’mâahoum el djawi fe enafekh bkhour

Écoutez ya hadhra, écoutez el Fâl

Hadh el Fâl âlina nour

Besmellah bdite, wa âla nbi sallite

Likoum ya hadhra hadhel Boqala nwite -

La Casbah rêvée

- Par Meskellil

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Meskellil

- 0 commentaire

___________________________________

Un bijou précieux brillant de mille éclats, la Casbah! Une ballade exquise, toute en émotions, qui nous plonge non pas dans les souvenirs de son très talentueux auteur qui signe B.S, mais dans la mémoire ancienne palpitante de vie, et chatoyante de couleurs de la Casbah. La Casbah, qui échappe au temps mais pas à notre mémoire, à moins que ce ne soit l’inverse ? Un texte rare à lire doucement pour s’en imprégner pleinement et en goûter toute la saveur. Merci à son auteur !

Chaou qui est présent, heureux hasard, dans sa grande générosité nous prend délicatement par la main (normal après la chute un peu brutale), et nous porte à nouveau, de sa belle voix chaude, mélodieuse, et combien nostalgique au cœur de la Citadelle, pour notre grand bonheur, pour nous plonger, lui, dans ses souvenirs… dans nos souvenirs…

La Casbah rêvée

Puisqu'il est permis de rêver, prenons le temps de le faire. Et pour réaliser ce rêve, nous replongeons dans la première moitié du siècle dernier.

Le soleil matinal se fraye un chemin pour illuminer les ruelles et les venelles de la Casbah d'Alger toujours prêtes à vivre des moments très animés. On évite de programmer un itinéraire à nos pas et on se retrouve vite du côté haut de djamaâ Ketchaoua pas loin de «Dar Essadaqa».

Le soleil matinal se fraye un chemin pour illuminer les ruelles et les venelles de la Casbah d'Alger toujours prêtes à vivre des moments très animés. On évite de programmer un itinéraire à nos pas et on se retrouve vite du côté haut de djamaâ Ketchaoua pas loin de «Dar Essadaqa».

La voix de petits enfants répétant à haute voix des versets coraniques nous attire vers la fenêtre d'un petit local. Les élèves plongés sur la «louha» récitent la «Fatiha» sous la menace du long bâton du cheikh. A quelques mètres de là, nous nous arrêtons devant le café des Sports tenu par Hadj Mahfoudh qui nous invite à repasser en soirée pour assister au concert de la jeune débutante Fadhila Dziria.

L'odeur du jasmin

Les petites vendeuses de jasmin passent de maison en maison pendant qu'à Sidi Ramdhane, le dernier des tisserands Mohamed Hamlat tape de ses pieds sur les pédales pour dessiner et aligner les couleurs du haïk commandé par une mariée de La Casbah ou une ceinture en soie de style «damma» pour un Casbadji.

Certaines femmes se préparent déjà pour aller à hammam Sidna ou hammam Fouta. Les hommes habillés en «bedîya», «seroual testifa» et «chechia kalabouch ou stamboul» se dirigent quant à eux vers «djamaâ Safir» ou «djamaâ Berkhissa» pour la prière du vendredi.

La veille, ils se sont déjà rencontrés en soirée à Sidi Abderrahmane où les «qessadine» ont mis de l'ambiance en chantant des textes religieux sur des rythmes et des airs andalous. Le petit Mahieddine Bachtarzi, qui n'a pas encore été contacté par les juifs Mouzino et Yafil, a acquis une place parmi les meilleurs «qessadine» grâce à sa belle voix. Quelques années plus tard, c'est Ahmed Serri qui passera par cette école de chant et de religion.

Mienne Casbah

Momo, le philosophe, comédien et poète passe par souk El M'kasser pour plaisanter avec les handicapés avant de lancer son inimitable et légendaire éclat de rire. Momo, qui a écrit son premier poème Mienne Casbah en 1949 ira quelques années après à Paris pour battre le record du monde de plongée en apnée. La vie de ce comédien, romancier et poète sera liée à La Casbah qu'il a tant aimée.

Il ne quittera jamais son couffin qu'il portait pour aller à «souk El M'kasser» et à «djamaâ El Yhoud» comme il ne quittera jamais sa Casbah. A «souk El Djemâa», le pianiste Skandrani assiste à la vente aux enchères qui se tient sous l'œil vigilant de «amine eddellaline». Sur la terrasse de sa maison turque, cheikh Bendebbagh donne les dernières retouches à une miniature représentant Bir Djebbah.

Lakhal El Kezadri, qui deviendra le dernier muezzin de Bouzaréah à faire l'appel à la prière sur un air andalou, donne le dernier coup de marteau sur une «qezdira» pour le transport du lait. Hamid Koptan est quant à lui dans son atelier d'ébénisterie, occupé à sculpter la porte d'une bibliothèque de style arabe.

Il profite d'un moment de repos pour offrir un «m'rioued de khol» à la petite fille de Sid Ali Ben M'rabet, le musicien qui consacrera sa vie à l'association El Mossilia.

Le méticuleux cheikh Sfaxi (Bouakkaz) regarde avec passion «sendouk el araïs» (coffre pour mariée) qu'il vient d'embellir par de jolis dessins colorés.

Invité à s'installer au village des artistes de Ryadh El Feth en 1984, Sfaxi avait refusé de quitter sa Casbah pour l'atelier moderne construit par les Canadiens. Koptan et Hamlat, qui avaient été convaincus, ont également fini par retourner à la citadelle car ils en font partie et La Casbah sans ses artisans et ses hommes n'aurait jamais été ce qu'elle fut et ce qu'elle est.

Adhan sur un air andalou

Que le temps passe vite à La Casbah. L'appel à la prière vient de tous les côtés sur des airs andalous et la plupart des muezzins dont le miniaturiste Omar Racim préfèrent lancer l'«adhan» sur les modes «ghrib» et «zidane». Il faut noter que Omar Racim n'a pu accéder à la célébrité au niveau mondial rien qu'à cause de son militantisme contre l'occupant français.

On rappellera aussi que la plupart des grands chanteurs andalous tels que Mohamed Kheznadji sont passés par l'école coranique où l'on psalmodiait sur des airs andalous.

Il est dommage que la Radio n'ait enregistré que le Blidéen Abdelkader El Bouleidi pour le Coran et Omar Racim et Ahmed Serri pour l'adhan. D'ailleurs, on ne sait même pas si l'enregistrement de Baba Amer qui est enterré à Sidi M'hamed Bouqabrine, à Belouizdad, existe toujours à la radio et à la télévision. Portant un burnous blanc, chéchia entourée d'un turban et un seroual testifa, le professeur Mohamed Benchneb s'apprête à quitter la medersa Ethaâalibia construite au début du siècle dernier pour rejoindre l'université d'Alger où il doit donner un cours aux doctorants.

Le duo Allalou-Dahmoune

Des femmes habillées en haïk quittent les mausolées de Sidi Abderrahmane et Sidi Bougdour après l'habituelle ziara de ces walis. Plus haut, dans une maison mauresque, des femmes assises sur une boukkana (banc) discutent du dernier mariage de leur voisine tout en brodant des karakous en fetla (dorure) et en écoutant une chanson de Yamna Bent El Mahdi sur un disque 78 tours tournant sur la «ghennaya» (tourne-disque à manivelle).

Au même moment, le sketch de Rachid Ksentini et Marie Soussan And el guezzana et la chanson C'est le chômage enregistrés chez Polyphone passent sur le tourne-disque de «qahouet El Ärayech». L'un des clients habitué des lieux propose d'écouter le sketch Sayyad essbaâ que jouent en duo Allalou (Sellal) et Dahmoune, disque sorti en 1928 aux éditions Columbia.

Un autre Casbadji invite les présents à venir le soir assister à la fête de mariage qu'animera le chanteur Qhiwdji, le demi-frère de Hadj M' rizek et Rouiched. Un autre les informe qu'à «Aïn M'zewqa» il y aura une autre soirée avec cheikh Nador. Après la prière du Maghreb, les travailleurs devant passer par les rues d'Alger pour allumer les lampadaires prennent le dernier café au jasmin à «qahouet El Fnardjia» avant de se disperser afin d'illuminer tout Alger.

Un fort coup de klaxon et une insulte nous ramènent au présent pour découvrir que K'hiwdji et son guenber n'est plus là. Yamna, Dahmoune, Ksentini, Mohamed Lakhal, Benm'rabet, Momo, Sfaxi et Koptan ne sont plus de ce monde. Il n'y a plus de disques de Ksentini, Allalou ou Mahieddine.

A Sidi Abderrahmane, il y a plus de mendiantes que de «zayrate» et Mohamed Bencheneb n'est plus là pour embellir par ses habits et son allure l'entrée de la medersa. Les cafés sont devenus tristes, même les soirées de Ramadhan. On n’y entend plus les belles musiques d'antan et on n'y sent plus l'odeur de jasmin. On n'a plus que le droit de rêver.

Par B. S. Publié dans Le Temps d'Algérie le 07/09/2009 -

Wech, Labess ? Ça baigne ?

- Par Meskellil

- Le 04/07/2025

- Dans Le coin de Meskellil

- 10 commentaires

_______________________________

Wech? Labess ? Ça baigne ?...

Parfois, il suffit de bien peu pour libérer une pensée bridée, une parole, un imaginaire, un rêve. Au détour d’un arbre, ou d’une unique feuille accrochée à son arbre en plein hiver, ou de fragiles perles de rosée scintillantes, une lumière délicate dans un matin frais, certaines couleurs dont se pare le ciel, une petite brise imprégnée d’un parfum de fleurs … et on entre dans la beauté magique de ce que nous offre notre univers… Il est dit que la joie est en tout, qu’il suffit de savoir l’extraire. Ça parait simple, facile, mais nous n’y arrivons pas toujours, et passons à côté de bien belles choses sans même les voir.

Cette nuit il a plu, et le début de matinée s’annonce froid, humide, un peu brumeux augurant d’une journée longue, terne, grise. Puis…le gazouillis d’un oiseau. Je lève les yeux et vois un merle sur une branche nue ornée de mille gouttelettes de cristal. Mon cœur frileux et recroquevillé se fait soudain aérien, vole vers le merle, réceptif et ouvert. Et sans flatterie aucune, le ramage se rapportait merveilleusement bien au plumage d’un noir profond rehaussé d’un bec fin orangé. Mes pas se font velours et ma voix doux murmure : bonjour bel oiseau ! Un autre gazouillis me répond, puis le merle s’envole et se met sur une autre branche quelques mètres plus loin, je le vois. A mon approche, il disparaît cette fois-ci dans un arbre touffu, mais j’entends toujours son chant mélodieux, si agréable, et aussi celui des autres oiseaux. Le bruit des voitures s’estompe et d’émoi je souris. Merci petit oiseau pour cette offrande matinale qui, bien qu’éphémère badigeonne mon regard de belles couleurs arc-en-ciel.

L’autre jour, j’étais encore de corvée de démarche administrative. Je suis dit que j’en profiterai pour faire quelques courses. Je prends la voiture et décide de la garer dans l’immense parking du centre commercial qui n’est pas trop éloigné de l’immeuble administratif. C’était sans compter sur l’affluence en ces préparatifs des fêtes de fin d’année. Affolant ! J’ai tourné près de 20 minutes, et c’est long dans un parking encombré, avant qu’une place se libère. Je me gare et prends le chemin de cette tour administrative, un monstre chronophage qui écrase les gens par son indifférence. Un pouvoir souvent assorti d’incompétence, ou au moins de mauvaise volonté. Quelle barbe ! Il fait froid et humide en plus. J’enfonce mes mains dans les poches et trouve dans l’une des deux papillotes que j’y avais mises avant de sortir. Les papillotes sont ces bonbons enrobés de chocolat dont le fourrage est toujours différent : meringue, caramel, biscuit, chocolat, noisettes…, emballés dans un joli papier brillant de différentes couleurs, frangé aux deux bouts. L’emballage intérieur est un papier blanc comportant une citation, un proverbe… Je décide d’en manger une. Le papier crisse d’impatience. Hmm ! Le bonbon se laisse fondre lentement et libère toute sa saveur. Me voilà radoucie par ce velouté onctueux aux noisettes. Je me demande ce que me réserve ce petit bout de papier ? Je me surprends à y croire, moi qui ne suis pas superstitieuse ! La preuve ? Je suis passée plusieurs fois sous une échelle, j’ai vu des chats noirs dès le matin, j’ai entendu les cris des chouettes, et j’ai vu mes chaussures retournées face contre terre plus d’une fois ! Bon, il est vrai que pour les chaussures retournées, ça me dérange et je les remets toujours à l’endroit. On se fait parfois de ces frayeurs ! Ce texte alors ? Bon augure ? Mauvais augure ? Oh, c’est juste un « fel » comme on dit. Je déplie le papier un peu anxieuse et lis : « Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses » Ghandi. Ben voyons, je ne l’aurais pas loupée celle-là ! Autant rentrer tout de suite ! Une simple goutte d’eau dans un océan ! Je ne me laisse pas abattre pour autant et me redonne une seconde chance. Je déballe la deuxième papillote, la savoure comme il se doit mais je suis quand même un peu sur le qui-vive. Je lis : « Faire rire, c’est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre qu’un distributeur d’oubli » et là, c’est Victor Hugo qui l’affirme. Un petit rire m’échappe. Non ! Ce n’est pas drôle du tout ! Pire, je n’oublie pas ces démarches qui me font faire des choses idiotes ! En tout cas Ghandi a vu juste! Une goutte d’eau ça peut être redoutable ! Un matin, des techniciens livreurs sont venus me remplacer le lave-vaisselle. Ils ont fait un essai pour voir si ça marchait, puis sont partis. Deux, trois heures plus tard, le voisin du dessous rapplique et nous signale une fuite dans sa cuisine. Une fuite ??!! On présente nos excuses, on revisse correctement le tuyau qui était juste un peu humide, rien de sérieux. Tout est rentré dans l’ordre, pensions-nous. Le lendemain, je reçois un mail très formel à la limite de l’hostilité nous sommant de contacter sous 48 heures notre assurance habitation au risque d’en référer au contentieux si nous ne respections pas les délais ! Waw ! Et pourquoi pas les pompiers et la police pendant que vous y êtes ! Interloquée par cette façon de faire, je descends les voir, et leur dis gentiment mon étonnement. Ils auraient pu nous le dire de vive voix après tant d’années de bon et heureux voisinage ! Mais les affaires étant les affaires, le voisin trouvait la chose tout à fait normale. Une minuscule trace humide à peine visible marquait un des murs de leur cuisine. Ils m’ont même affirmé lui et son épouse que l’état de la chambre, qu’ils ne m’ont pas montrée, était bien pire que la cuisine ! Ah, quand mêêême ! Quelques gouttes d’eau et autant de dégâts ! Je n’en revenais pas ! Le résultat de ces petites gouttes d’eau ? Leur cuisine a été entièrement refaite par l’entreprise mandatée par notre assurance habitation ! La chambre n’a pas été refaite. Les experts n’ont pas du avaler la chose. Ah, si toutes les gouttes d’eau pouvaient se réunir… Mais ça viendra, sans l’ombre d’une goutte …Très juste mon cher Mahatma, dérisoire mais utile. Pour Victor Hugo, je demande à voir quand même, surtout en ce moment !

Entretemps, j’arrive devant l’immeuble, y entre et me perds dans un dédale indescriptible de couloirs, de halls, encore de couloirs. Mais où est cet ascenseur C ? Je rencontre le A, B, D, E, F, G, et même le H au loin, mais point de C. C’est une blague ? Je reviens au hall principal immense, résonnant des rires bruyants d’un groupe de femmes attablées à la terrasse d’une brasserie. Une autre femme au pas décidé marche dans ma direction. Elle doit sûrement travailler là. L’ascenseur C ? C’est complètement à l’opposé, on ne le voit pas, il faut traverser ce grand hall, passer les portes vitrées, contourner une deuxième brasserie et vous verrez le plot avec la lettre C. Pas très logique cette distribution qui reflète exactement le schéma tortueux de l’administration ! Je prends enfin l’ascenseur C, monte au deuxième pour me retrouver dans un petit hall et devant une porte close. Je suis en avance. Ils sont partis déjeuner ? Pas de chaise pour s’asseoir. Tant pis, je sonne. L’interphone me répond : -ouiiii ? -Bonjour, je…-Vous avez rendez-vous ? -Oui. -C’est quel nom ? Je donne mon nom. -D’accord, je vous ouvre. J’entre dans une salle d’attente remplie de chaises vides. La dame referme la porte à clé et me dit :-ça tombe bien, je suis libre, et m’invite à la suivre dans son bureau. On passe près d’une demi-heure à échanger. Elle est énergique, à l’écoute et bonheur, connait bien son métier, anticipe mes questions, y répond, explique quand je ne comprends pas. Rien à dire. Un soulagement mêlé d’étonnement d’avoir réglé bien temporairement ce dossier avec lequel ils me soulent à chaque fois. Elle m’accompagne à la porte, je la remercie. Elle me souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, je lui donne la réplique et sors. Elle rajoute : -je ferme derrière vous parce que je ne veux pas recevoir des personnes sans rendez-vous ! -Pourquoi elles sont agressives ? -Oui, ça arrive, mais je comprends qu’elles soient excédées ! C’est là la toute puissance du service public, prévoir une salle d’attente… qui reste vide et ne recevoir que sur rendez-vous ! Cela faisait trois mois que j’attendais ce rendez-vous qu’il a fallu revendiquer haut et fort comme un droit à la personne qui me renvoyait sans cesse sur le site internet pour toutes les questions types que l’on pouvait se poser ! Une toute puissance qui s’exerce du plus haut au plus bas de la chaîne, le maillon le plus faible étant l’usager bien sûr. Une autre fois, c’était avec un autre organisme qui me réclamait des documents en rapport toujours avec ce satané dossier, tout un échange via l’interphone pour leur remettre le document en mains propres, mais que j’ai du finalement déposer dans leur boite à l’extérieur, et qu’ils ont perdu de surcroit, m’obligeant à le leur renvoyer via la poste en recommandé avec accusé de réception !! Un monde qui marche sur la tête et de plus en plus déshumanisé ! Heureux qu’il y en ait encore quelques-uns qui contournent ce fonctionnement absurde !